和歌歳時記:追儺・鬼やらひ Japanese ceremony of driving out the devils ― 2010年02月03日

節分の豆まきは、大晦日の夜に宮中で行はれれた

もろ人の儺 やらふ音に夜はふけてはげしき風に暮れはつる年

藤原定家の『拾遺愚草』に見える、建久二年(1191)の作。定家三十歳、あたかも源頼朝が征夷大将軍に任命される前の年。時代の「はげしき風」の中、大宮人たちの鬼やらひの声も切実に響いたに違ひありません。

追儺の行事は近世寺社でも行はれるやうになり、やがて民間に広まりました。近世初期、半井卜養の狂歌に「福は内へ鬼は外へと打つ豆の腹に当りてあらくさやふん」といふのがあり、この頃既に現在の豆まきのやり方が定着してゐたと知られます。文化文政から天保にかけて活躍した歌人香川景樹には次のやうな歌があります。

家ごとに儺 やらふ声ぞ聞ゆなるいづくに鬼はすだくなるらむ

家々から追ひ払はれた鬼どもはどこに群れ集まつてゐるのかと戯れた歌。

親が鬼のお面をつけ、子に追はれるといつた現代の家庭風景は、私が子供時代を過ごした昭和三十~四十年代の東京山の手では見られなかつたもので、おそらくごく最近の風潮ではないでせうか。しかし、そもそもの起源を尋ねれば、やはり朝廷の行事に遠く遡ることができるのです。

(写真は鎌倉大塔宮の豆まき風景)

『賀茂保憲女集』

年ごとに人はやらへど目に見えぬ心の鬼はゆく方もなし

『亜槐集』(除夜) 飛鳥井雅親

なやらふをいそぐばかりに行く歳もをしまぬほどの雲の上人

『松下集』(歳漸暮) 正広

老の浪それをばおきてはかなくもなやらふ音に我ぞおどろく

『雪玉集』(歳暮) 三条西実隆

遠近になやらふ声も行く歳をげにおどろけとなれる夜はかな

『通勝集』(除夜) 中院通勝

けふといへばなやらふ程にさよ更けてをしみもあへず年ぞ暮行く

『霞関集』(除夜) 源高門

四方に今なやらふ声はしづまりて年をぞ守る夜半の灯

『藤簍冊子』(追儺) 上田秋成

年ごとにやらへど鬼のまうでくる都は人のすむべかりける

『うけらが花』(追儺) 加藤千蔭

宮人のけふ引く桃のたつか弓花さく春にいるにぞありける

『琴後集』(追儺) 村田春海

雲の上に

『調鶴集』(追儺) 井上文雄

なやらふとこよひ手に取る桃の弓いるがごとくに春はきにけり

(2010年7月29日加筆訂正)

白氏文集卷十七 潯陽春 三首之一 元和十二年作 春生 ― 2010年02月04日

春

春生何處闇周遊 春

海角天涯遍始休

先遣和風報消息

續教啼鳥説來由

展張草色長河畔

點綴花房小樹頭

若到故園應覓我

爲傳淪落在江州 為に伝へよ

【通釈】春は発生してから、どこを秘かに周遊するのか。

海の果て、天の果てまであまねく行き渡って、初めて歩みを止める。

さてまずは穏やかな風によって春の到来を告げさせ、

次いで鳴く鳥に春の由って来たる所以を語らせる。

大河のほとりには草の緑を敷き広げ、

小さな樹々の梢には花の房を点々と添える。

春よ、もし故郷に至ったら、我が家も訪ねることだろう。

私の代りに伝えてくれ、私が今江州に落ちぶれていると。

【語釈】◇

【補記】江州の司馬に左遷されていた元和十二年(817)、四十六歳の作。「潯陽春」の総題のもと「春生」「春来」「春去」と三首連作したうちの第一首。第三・四句「先遣和風報消息 續教啼鳥説來由」が『和漢朗詠集』巻上「早春」の部に引かれる。『千載佳句』にも第三・四句、また第五・六句「展張草色長河畔 點綴花房小樹頭」が引かれている。下記後撰集の歌(『新撰万葉集』にも見える)は第三句と第六句を繋ぎ合せたような趣である。

【影響を受けた和歌の例】

吹く風や春たちきぬと告げつらむ枝にこもれる花咲きにけり(よみ人しらず『後撰集』)

和漢朗詠集卷上 立春 ― 2010年02月05日

池凍東頭風度解 池の

窗梅北面雪封寒 窓の

【通釈】池の氷の東の方は、暖かい風が渡って解く。

窓辺の梅の北側は、雪が封じ込めて、なお寒々としている。

【語釈】◇東頭風度解 東のほとりを風が渡って氷を解かす。『礼記』月令の「東風解凍」を踏まえる。

【作者】『和漢朗詠集』に作者「篤茂」とあるのは、円融朝の文章生、藤原

【補記】釈信阿私注によれば題は「立春の日、

【影響を受けた和歌の例】

山里の窓より北は雪とぢてにほひぞうすき春の梅が枝(藤原光経『光経集』)

雪とづる窓より北の梅が枝に花をおそしと鶯ぞ鳴く(同上)

枕とふにほひもさむし咲く梅の雪にとぢたる窓の北風(正徹『草根集』)

さく梅のにほひは袖にかはれどもさながら雪ぞ窓の北風(正広『松下集』)

ひらくやと冬の北窓明見ればふふめる梅に雪のかかれる(上田秋成『藤簍冊子』)

白氏文集巻二十八 府西池 ― 2010年02月06日

府西の池 白居易

柳無氣力條先動 柳に気力なくして

池有波文氷盡開 池に波の

今日不知誰計會

春風春水一時來

【通釈】柳はぐったりとして、暖かい風に真っ先に枝が動く。

池の氷はすっかり解けて、水面に波紋が描かれる。

今日、いったい誰が計らい合わせたのか。

春の風と春の水とが、同時にやって来た。

【語釈】◇計会 計画。計らい合せる。

【補記】題の「府西池」の「府」とは白居易の任地河南府。白居易が河南尹に叙せられたのは太和四年(830)、五十九歳のこと。以後太和七年四月までを同地に過ごした。『和漢朗詠集』巻上「立春」の部に第一・二句が引用されている。

【影響を受けた和歌の例】

水のおもにあや吹きみだる春風や池の氷をけふはとくらむ(紀友則『古今集』)

袖ひちし池の氷もうちとけてみどりのあやは波ぞたちける(大江匡房『江帥集』)

春風やとくる氷のぬきをうすみあやなくみだす池のさざ波(宗良親王『宗良親王千首』)

浪のあやを氷の下にたたみ置きて声さむげなる池の水鳥(正広『松下集』)

とけわたる池の氷の波のあやに色もめづらし鴛の毛衣(中院通村『後十輪院内府集』)

氷とけし池のおもてに小車のあや織りみだり春雨ぞふる(香川景樹『桂園一枝』)

百人一首 なぜこの人・なぜこの一首:第5番猿丸大夫 ― 2010年02月08日

奥山にもみぢ踏みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋はかなしき

【なぜこの人】

百人一首の歌人の中で、猿丸大夫ほど謎めいた人物はいません。その名を記す最古の文献は古今和歌集の真名序で、

大友黒主之哥、古猿丸大夫之次也

と一言触れただけ。この一文から判るのは、六歌仙よりも前の時代の人であり、「頗る逸興あり」(真名序)、「言はば、薪負へる山人の、花の陰にやすめるがごとし」(仮名序)などと評された大友(大伴)黒主の歌風のさきがけをなす歌人と認識されていたこと、その程度です。

序文で言及されているにもかかわらず、古今集に猿丸大夫作とする歌は一つも見えず、万葉集にも正史にも後代の勅撰集にもその名を留めていません。

家集『猿丸大夫集』が伝存しますが、おおかた万葉集の異体歌と古今集のよみ人しらず歌から成り、後世の偽撰説が有力です。百人一首に採られた歌も古今集のよみ人しらず歌であり、確実に猿丸大夫の作と信じることのできる歌は一首もない、というのが国文学界における有力説のようです。

実体を伴わない、名ばかりの歌人? なぜそんな歌人が百人一首に選ばれたのでしょうか。

三十六歌仙の一人として猿丸大夫の名を高からしめたのは、平安中期の歌壇の大御所、藤原公任です。彼が『三十六人撰』に猿丸の代表歌として撰んだのは、「奧山に…」の歌のほか、次の二首でした。

をちこちのたつきもしらぬ山中におぼつかなくも呼子鳥かな

ひぐらしの鳴きつるなへに日は暮れぬと見しは山のかげにざりける

梅原猛氏が指摘するとおり、「すべて山居の閑寂、孤独を歌ったもの」(『水底の歌』)です。仮名序の「山人」云々の評語に影響されたものか、公任の時代、奧山に世を遁れた人物としての猿丸大夫像が出来あがっていたように見えます。

それにしてもなぜ公任は猿丸大夫を歌仙の一人に撰んだのでしょうか。上記の三首は『猿丸大夫集』から撰び採ったものと思われますが、いずれも古今集では「よみ人しらず」としている歌で、公任がそのことを知らなかったはずはありません。よみ人しらずの歌であることを承知で、古今集の権威に逆らってまで猿丸を歌仙にすべき理由が何かあったのでしょうか。

ところで公任より少し後の時代、藤原盛房(生没年未詳。1094年頃生存)が三十六歌仙の各人につき伝記を考証した『三十六人歌仙伝』という書物があり、猿丸を論じた中に注目すべき一文があります。原文は漢文ですが、訓み下して引用しましょう。

延喜の御宇、古今集を撰せらるの日に臨みて、件 の大夫の歌多く彼 の集に載す。

醍醐天皇代、古今集撰集に際し、猿丸大夫の歌が多く古今集に載せられた、というのです。もとより古今集に「猿丸大夫」を作者名として掲げる歌は無いので、「よみ人しらず」として入集したと考えるしかありません。

また、保元二年(1157)頃に成った藤原清輔の歌学書『袋草紙』にも似たような記述が見られます。古今集を論じた章で「猿丸大夫集の歌多くもつてこれを入れ、読人知らずと称す」と言うのです。

盛房・清輔の記事を信じれば、猿丸大夫の家集なり詠草なりが古今集以前に存在したことになります。そしてそれが現存の『猿丸大夫集』と同一系統のものだとすれば、『猿丸大夫集』で古今集よみ人しらず歌と重複する歌は、元来は猿丸大夫の歌であったことになります。その数を新編国歌大観で調べると、二十四首。女流の大歌人伊勢の入集数二十三首にも勝り、盛房・清輔の言う「多く彼の集に載す」「多くもつてこれを入れ」に適合します。

『三十六人歌仙伝』の猿丸大夫の表題の下には小字で「口伝云々」とあり、「

ではなぜ猿丸大夫の歌が「よみ人しらず」とされてしまったのでしょう。この点については三好正文氏の『猿丸大夫は実在した!! 百人一首と猿丸大夫の歴史学』にみごとな解説がありますが、私なりにまとめさせて頂くと、次のようになります。

――古今和歌集はその名の通り「古」歌と「今」歌を合体させた集で、「古」歌は原則として「よみ人しらず」として採るという編集方針が取られた。古今集の「よみ人しらず」歌は四百八十首にも及び、全体の半分に迫る。撰者たちは分量的にも「古」と「今」、「よみ人しらず」と「有名歌人」のバランスを取ろうとしたことが窺われる。――

「よみ人しらず」として名を消されてしまった歌人たちの中で、おそらく猿丸大夫は傑出した存在であり、せめてもの配慮として序文に名が書き留められたのではないでしょうか。

もとより定家は『三十六人歌仙伝』も『袋草紙』も読んでいたでしょうし、そもそも歌の家に生れた彼が猿丸大夫についての口伝を知らなかったとは考えられません。定家は「奧山に…」の一首を、往古の伝説的大歌人猿丸大夫の真作と信じて疑わず、小倉百首の中に撰び入れたに違いないのです。

【なぜこの一首】

さて本題に入る前に、しばし「猿丸大夫」(正しくは「さるまろのたいふ」と読みます)という面白い名について考えてみましょう。

さて本題に入る前に、しばし「猿丸大夫」(正しくは「さるまろのたいふ」と読みます)という面白い名について考えてみましょう。

『続日本紀』には「柿本

猿丸大夫――それにしても出来すぎの名ではあります。その名自体が《都に仕えてある程度の出世をし、その後猿のごとく山中に隠れ住んだ、古い時代のすぐれた歌人》をあらわし得るのですから。

百人一首の歌は、そうした猿丸の人物像を象徴するような一首と言えましょう。

奥山にもみぢ踏みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋はかなしき

古今集では秋上の巻に載り、あとに鹿と萩を取り合わせた歌が続くので、この「もみぢ」は萩の黄葉です。『定家八代抄』では秋下に載せますが、「下もみぢかつ散る山の夕時雨濡れてや鹿の独り鳴くらん」と「秋萩にうらびれ居ればあしびきの山下とよみ鹿の鳴くらん」に挾まれており、定家もやはり「もみぢ」を萩の下黄葉と解していたことが知られます。萩は花が散って間もなく下葉から黄に色づき始めます。

|

秋気ようやく深まる奧山に、黄葉した萩の下枝を踏み分けながら、妻を恋うて鳴く鹿の声が響く。一抹の華やぎを含んだ寂寥感のうちに、秋という悲哀の季節の真髄が歌い上げられています。深山の住人である「猿丸大夫」という名をもついにしえの隠逸歌人の作として読む時、一首の興趣はまた格別のものとなりましょう。

定家はこの歌を『定家八代抄』『近代秀歌(自筆本)』『詠歌大概』に撰び入れており、非常に高く評価していました。また「秋山はもみぢ踏みわけとふ人も声きく鹿の音にぞなきぬる」などと本歌取りしており、愛誦歌の一つとしたに違いありません。その意味で百人一首撰入は当然と言える秀歌ですが、ひとつ気になるのは、百人一首と『百人秀歌』でこの歌の配列が異なることです。

再び最初の十人を表に掲げてみましょう。

| 百人一首 | 百人秀歌 | |

| 1番 | 天智天皇 | 左に同じ |

| 2番 | 持統天皇 | 〃 |

| 3番 | 柿本人麿 | 〃 |

| 4番 | 山辺赤人 | 〃 |

| 5番 | 猿丸大夫 | 中納言家持 |

| 6番 | 中納言家持 | 安倍仲麿 |

| 7番 | 安倍仲麿 | 参議篁 |

| 8番 | 喜撰法師 | 猿丸大夫 |

| 9番 | 小野小町 | 中納言行平 |

| 10番 | 蝉丸 | 在原業平朝臣 |

五番目の歌人から百人一首と『百人秀歌』の配列が食い違いを見せ始めるのです。

古今集真名序は猿丸を六歌仙以前の人、『猿丸大夫集』後書などは元慶(877~885年)以前の人とし、歌風(漢詩文の影響下にある「悲秋」観念など)からして奈良朝まで遡り得る人ではありません。であれば家持・仲麿より後、業平などより前とする『百人秀歌』の方がむしろ正当で、時代順のはずの百人一首の並び方は不審です。あるいは百人一首の編者は平安末期に唱えられた猿丸大夫=弓削皇子説(『古今和歌集目録』)や高市黒人の妻説(『袋草紙』)などに影響されて、猿丸を奈良朝の二歌人より前に置いたものでしょうか。『百人秀歌』もおおよそは時代順の配列を守っているので、百人一首と『百人秀歌』の各最終編集者が異なる史観の持ち主であった可能性が考えられます。

しかし結論は急ぎますまい。この件は別の機会に考察を進めることとしましょう。

また、『百人秀歌』における参議篁との合せは大変興味深いものですが、その点についても篁の章に譲りたいと思います。

白氏文集卷十八 春至 ― 2010年02月16日

春至る 白居易

若爲南國春還至

爭向東樓日又長

白片落梅浮澗水

黄梢新柳出城墻

閑拈蕉葉題詩詠

悶取藤枝引酒嘗

樂事漸無身漸老

從今始擬負風光 今より始めて擬す 風光に

【通釈】おのずから、南国に再び春が巡って来る。

止めようもなく、官舎の東楼に射す日が永くなる。

白い梅の花びらが散って、谷川の水に浮かんでいる。

黄の新芽を出した柳の梢が、群衙の城壁にはみ出ている。

暇にまかせ、芭蕉の葉を折り取って詩を書き付け、

気がふさげば、藤の枝を折り取って酒を吸い飲む。

楽しみは年とともに無くなり、我が身はだんだん老いてゆく。

ようやく思い決めた。華やかな春ももはや私には無縁、風光に背を向けて生きようと。

【語釈】◇若爲・爭向 いずれも当事の俗語で、文語の「如何」にあたるという。「どうしようもない」ほどの意。◇南国 忠州を指す。今の重慶市忠県。夏は炎暑の地となる。◇藤枝 鈎藤の茎。この藤は漢方薬に用いられる鈎藤で、茎が中空なので、ストローのように用いることができるという。◇負風光 季節ごとの遊興などと無縁に生活すること。

【補記】江州を離れ、忠州(重慶市忠県)に赴任して二年目の春、作者四十九歳の作。『和歌朗詠集』巻上「梅」に第三・四句が採られている。また『千載佳句』の「梅柳」にも。第三・四句「白片落梅浮澗水」「黄梢新柳出城墻(牆)」をそれぞれ句題とした和歌が慈円・定家・寂身の家集に見える。また第三句を句題とした和歌が土御門院の御集に見える。

【影響を受けた和歌の例】

雪をくぐる谷の小川は春ぞかし垣ねの梅の散りけるものを(慈円『拾玉集』)

春の宿のつづく垣ねを見わたせば梢にさらす青柳の糸(同上)

白妙の梅咲く山の谷風や雪げにきえぬ瀬々のしがらみ(藤原定家『拾遺愚草員外』)

この里のむかひの村の垣ねより夕日をそむる玉のを柳(同上)

あしびきの山路の梅や散りぬらん色こそにほへ水のしら浪(寂身『寂身法師集』)

見わたせば垣ほの柳うちなびき都にふかきあさ緑かな(同上)

ながれくむ袖さへ花になりにけり梅散る山の谷川の水(土御門院『土御門院御集』)

雲の記録20100219 ― 2010年02月19日

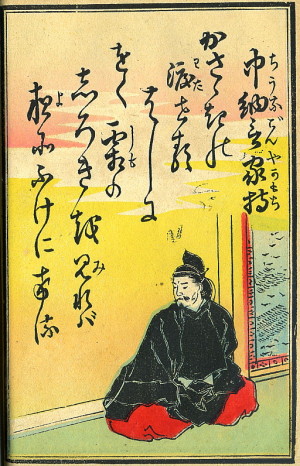

百人一首 なぜこの人・なぜこの一首:第6番中納言家持 ― 2010年02月20日

かささぎの渡せる橋におく霜の白きを見れば夜ぞふけにける

【なぜこの人】

家持は言うまでもなく万葉末期の大歌人です。天平時代、武門の名族大伴氏の嫡男として生まれ、藤原氏の勢威に圧倒されながらも、晩年には中納言・持節征東将軍にまで至りました。高位の官人であって、人麿・赤人のような宮廷歌人、あるいは専門歌人的な立場にはありませんでしたが、行幸に従駕しては土地土地の歌を詠み、宮廷の宴に備えては歌を作りと、若い頃から宮廷歌人の伝統を自ら引き継ごうとの大志を抱きつづけ、だからこそ万葉集の編纂に大きな役割を果たし得たのでした。

勅撰集では拾遺集に初出し、藤原公任撰の三十六歌仙にも撰ばれています。新古今集には十二首を採られ、万葉歌人としては人麿に次ぐ多さです。しかも平安末期には家持を万葉集の撰者とする説が既にあったと知られ(『袋草紙』)、和歌史上の重みから言って百人一首には決して欠かせない歌人の一人でした。

さて天智天皇から家持まで、百人一首は足早に万葉時代を駆け抜けます(次の安倍仲麿は家持とほぼ同時代人ですが、万葉集には歌を残さず、古今集に初めて登場します)。百人一首の万葉歌人は計五人。万葉という大歌集の比重からして数が少なすぎるという批判も無理はないでしょう。額田王を始め大伴旅人、山上憶良といった万葉集の有名歌人は軒並み撰に漏れています。しかし、例えば額田王は八代集に一首も採られておらず、旅人・憶良にしても勅撰集初出は新古今集、定家の時代になってようやく評価の端緒を開いた歌人に過ぎませんでした。高市黒人や志貴皇子にしても同様です。

百人一首はあくまでも平安王朝を、そして勅撰和歌集を中心とした詞華選であって、既に見たとおり、万葉歌人の歌も王朝風に変容を被っているのです。しかし、だからこそ百首を通じて統一されたトーンを保っているとも言えます。

ならば家持の歌もまた、百の歌の調和の世界を織り成す一首として撰ばれているはずです。

【なぜこの一首】

今日では、大伴家持の代表作と言うと、いわゆる春愁三首、なかでも、

うらうらに照れる春日に雲雀 あがり心悲しも独りし思へば

のような繊細な抒情歌を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかしこれらの作が万葉集の傑作としてスポットライトを浴びるのは、家持没後実に一千年以上経った、近代も大正期以後のことです。藝術作品と時代の評価との不思議な巡り合せを思わずにはいられません。

平安時代から中世にかけて、家持の歌は主として、後人の編纂になる雑駁な『家持集』によって享受されていました。家持の新古今入撰歌のほとんどはこの家集(と信じられた歌集)から採られているのです。百人一首の歌にしても『家持集』を典拠として新古今集に入った歌であり、作者が本当に家持かどうか、現在では疑問視されています。

かささぎの渡せる橋におく霜の白きを見れば夜ぞふけにける

「かささぎの渡せる橋」は、七夕の夜、鵲(烏に似た鳥)が翼を並べて天の川に橋を架けるとの中国の伝説に基づきます。秋の一夜なら織女も渡ろうが、今は冬、ただ橋上に降りた霜のように、星の光がしらじらと輝くばかり。

天の川の星を霜になぞらえて、万葉集にはほとんど見られなかった「見立て」の技法が用いられています。中唐詩の影響が窺われる歌で、それだけでも家持の真作は疑われます。

なお、鵲の橋を宮中の御階と見る説(賀茂真淵)もありますが、次に来る安倍仲麿との合せからして、少なくとも小倉百首では夜空の天の川と見たほうが良いでしょう。

天に満ちる霜気がひしひしと伝わるような歌ですが、調べも非常にすぐれています。"kasasagi no, wataseru hasi ni"と、a音を多く、張りのある調子でつよく歌い出し、第三句以降は"oku simo no, siroki wo mireba, yo zo…"とo音が多くなって大らかに流れます。しかも第四句まで二十四音のうち六音を占めるサ行音(サ、サ、セ、シ、シ、シ)が、調べを冴えさせ、しんみりと締めています。結句「夜ぞふけにける」にはそこはかとなく恋情の余韻が漂い(白洲正子『私の百人一首』)、天智天皇・人麿の夜の恋歌とほのかに響き合いますし、「白」は持統天皇・赤人の歌と音色を合わせます。

さてこの歌を初めて秀歌と認定したのは、藤原俊成の『三十六人歌合』だったようです。その後、新古今集に入り(有家・定家・家隆・雅経こぞって推薦)、さらに定家が『秀歌大躰』に、後鳥羽院が『時代不同歌合』に採るなどして、家持の代表作の地位を確立しました。凛冽たる冬の夜を幻想的に詠み、七夕をめぐる伝説の浪漫性も具えたこの歌が、幽玄・妖艶を好んだ千載・新古今時代に高く評価されたのは、尤もなことです。

因みに、若き日の家持には「独り天漢を仰ぎて聊か懐を述ぶる歌」と題された、

たなばたし船 乗りすらし真澄 鏡きよき月夜 に雲たちわたる

という作があり、やはり天空に浪漫的な幻想を繰り広げているのは興味深いことです。牽牛・織女の伝説は、文武天皇の代、第七次遣唐使が齋したものではないかと思われますが、その中には家持が親しみ、大きな影響を受けた先輩歌人である山上憶良がいました。天上の恋に想像を馳せた歌を盛んに作ったのは、この憶良が最初の人です。

百人一首の家持詠は、歌ぶりは後世風ながらも、大陸文化への憧憬がことさら強かった天平の時代を追想するには恰好の歌と言えましょう。そう思って読めば、家持という人にいかにもふさわしい歌に見えてくるのです。

(2010年7月25日加筆訂正)

和歌歳時記:春雪 Spring snow ― 2010年02月24日

春に降る雪、あるいは春になつても降り積もつてゐる雪。ほぼ同意の歌題に「

万葉時代から春の雪は好まれた主題でした。

我が背子に見せむと思ひし梅の花それとも見えず雪の降れれば

巻八春雑歌、春の野山での遊興を詠んだ「山部宿禰赤人歌四首」の第三首。続く一首は若菜摘み(若い女性の仕事)を詠んでゐるので、この歌も女性の立場で詠まれた虚構の作と見えます。ある日、春の野にみごとな白梅の花を見つけた少女は、これを恋人に見せたいと心に願つた。その後、つひに恋人を誘ひ出し、梅の木のあつた場所へ連れて来たところが、枝といふ枝には雪が降り積もり、その色にまぎれてどれが花とも分からない――。けなげな乙女の嘆きを詠んだ、可憐な歌です。

色と香で春を告げるのが梅の花なら、春の訪れを耳に届けるのは鶯。その歌声をつつむやうに降りしきる雪といふ趣向も大変好まれたものです。

梅が枝に鳴きてうつろふ鶯のはね白妙に沫雪 ぞふる

万葉集巻十の作者未詳歌。梅の木に鳴きながら枝うつりする鶯――その地味な色の羽が、今は降りしきる春の沫雪で真白になつてゐる。

「沫雪」は

-----------------------------------------------------

『万葉集』 山部赤人

明日よりは春菜摘まむと標めし野に昨日も今日も雪は降りつつ

『古今集』(雪のふりけるをよめる) 紀貫之

霞たちこのめも春の雪ふれば花なき里も花ぞちりける

『源氏物語・若菜』(女三宮)

はかなくてうはの空にぞ消えぬべき風にただよふ春のあは雪

『風雅集』(題しらず) 藤原基俊

春山の佐紀野のすぐろかき分けて摘める若菜に淡雪ぞふる

『式子内親王集』

春くれば心もとけて淡雪のあはれふりゆく身を知らぬかな

『続拾遺集』(千五百番歌合に) 藤原定家

消えなくにまたや深山をうづむらん若菜つむ野もあは雪ぞふる

『風雅集』(春雪を) 土御門院御歌

春もいまだあさるきぎすの跡みえてむらむらのこる野べのしら雪

『新後撰集』(弘長元年、後嵯峨院に百首歌たてまつりける時、春雪) 藤原為家

まづ咲ける花とやいはんうちわたす遠かた野べの春のあは雪

『玉葉集』(宝治二年百首歌たてまつりけるに春雪を読み侍りける) 同上

あは雪はふりもやまなんまだきより待たるる花の散るとまがふに

『続拾遺集』(百首歌に) 花山院師継

庭のおもは積もりもやらずかつ消えて空にのみふる春のあは雪

『新後撰集』(題しらず) 後宇多院

春くれば雪とも見えず大空の霞をわけて花ぞちりける

『続千載集』(春の雪をよませ給ひける) 伏見院

春とだにまだしら雪のふるさとは嵐ぞさむき三吉野の山

『風雅集』(春雪をよませ給ひける) 後伏見院

たまらじと嵐のつてにちる雪にかすみかねたるまきの一むら

『風雅集』(春雪を) 鷹司基忠

かききゆる庭には跡もみえわかで草葉にうすき春のあは雪

『続後拾遺集』(嘉元々年後宇多院に百首歌奉ける時、春雪) 二条為藤

吹きまよふ磯山あらし春さえて沖つ潮あひに淡雪ぞふる

『慶運法印集』(春雪)

雲こほる空にはしばし消えやらで風のうへなる春のあは雪

『延文百首』(春雪) 二条為定

天の川空より消えてとまらぬや流るるみをの春のあは雪

『新拾遺集』(野春雪といふことを) 覚誉法親王

野べはまだ

『新葉集』(百首歌よませ給うけるに、春雪を) 後村上天皇

かつ消えて庭には跡もなかりけり空にみだるる春の淡雪

『雪玉集』(立春雪) 三条西実隆

このねぬる夜のまの雪の晴れそめて今朝立つ春の光みすらし

『鹿鳴集』会津八一

もりかげ の ふぢ の ふるね に よる しか の ねむり しづけき はる の ゆき かな

![万葉集(岩波文庫旧版 新訂新訓本)【電子書籍】[ 佐佐木信綱 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d80x80)

![藤原定家全歌集(補訂版)【電子書籍】[ 藤原定家 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d80x80)

最近のコメント