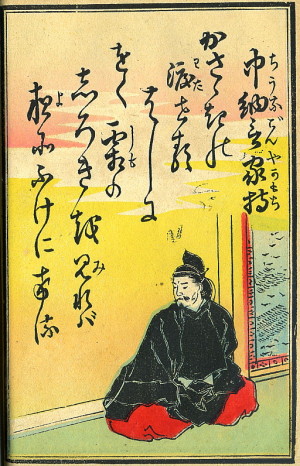

百人一首 なぜこの人・なぜこの一首:第6番中納言家持 ― 2010年02月20日

かささぎの渡せる橋におく霜の白きを見れば夜ぞふけにける

【なぜこの人】

家持は言うまでもなく万葉末期の大歌人です。天平時代、武門の名族大伴氏の嫡男として生まれ、藤原氏の勢威に圧倒されながらも、晩年には中納言・持節征東将軍にまで至りました。高位の官人であって、人麿・赤人のような宮廷歌人、あるいは専門歌人的な立場にはありませんでしたが、行幸に従駕しては土地土地の歌を詠み、宮廷の宴に備えては歌を作りと、若い頃から宮廷歌人の伝統を自ら引き継ごうとの大志を抱きつづけ、だからこそ万葉集の編纂に大きな役割を果たし得たのでした。

勅撰集では拾遺集に初出し、藤原公任撰の三十六歌仙にも撰ばれています。新古今集には十二首を採られ、万葉歌人としては人麿に次ぐ多さです。しかも平安末期には家持を万葉集の撰者とする説が既にあったと知られ(『袋草紙』)、和歌史上の重みから言って百人一首には決して欠かせない歌人の一人でした。

さて天智天皇から家持まで、百人一首は足早に万葉時代を駆け抜けます(次の安倍仲麿は家持とほぼ同時代人ですが、万葉集には歌を残さず、古今集に初めて登場します)。百人一首の万葉歌人は計五人。万葉という大歌集の比重からして数が少なすぎるという批判も無理はないでしょう。額田王を始め大伴旅人、山上憶良といった万葉集の有名歌人は軒並み撰に漏れています。しかし、例えば額田王は八代集に一首も採られておらず、旅人・憶良にしても勅撰集初出は新古今集、定家の時代になってようやく評価の端緒を開いた歌人に過ぎませんでした。高市黒人や志貴皇子にしても同様です。

百人一首はあくまでも平安王朝を、そして勅撰和歌集を中心とした詞華選であって、既に見たとおり、万葉歌人の歌も王朝風に変容を被っているのです。しかし、だからこそ百首を通じて統一されたトーンを保っているとも言えます。

ならば家持の歌もまた、百の歌の調和の世界を織り成す一首として撰ばれているはずです。

【なぜこの一首】

今日では、大伴家持の代表作と言うと、いわゆる春愁三首、なかでも、

うらうらに照れる春日に雲雀 あがり心悲しも独りし思へば

のような繊細な抒情歌を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかしこれらの作が万葉集の傑作としてスポットライトを浴びるのは、家持没後実に一千年以上経った、近代も大正期以後のことです。藝術作品と時代の評価との不思議な巡り合せを思わずにはいられません。

平安時代から中世にかけて、家持の歌は主として、後人の編纂になる雑駁な『家持集』によって享受されていました。家持の新古今入撰歌のほとんどはこの家集(と信じられた歌集)から採られているのです。百人一首の歌にしても『家持集』を典拠として新古今集に入った歌であり、作者が本当に家持かどうか、現在では疑問視されています。

かささぎの渡せる橋におく霜の白きを見れば夜ぞふけにける

「かささぎの渡せる橋」は、七夕の夜、鵲(烏に似た鳥)が翼を並べて天の川に橋を架けるとの中国の伝説に基づきます。秋の一夜なら織女も渡ろうが、今は冬、ただ橋上に降りた霜のように、星の光がしらじらと輝くばかり。

天の川の星を霜になぞらえて、万葉集にはほとんど見られなかった「見立て」の技法が用いられています。中唐詩の影響が窺われる歌で、それだけでも家持の真作は疑われます。

なお、鵲の橋を宮中の御階と見る説(賀茂真淵)もありますが、次に来る安倍仲麿との合せからして、少なくとも小倉百首では夜空の天の川と見たほうが良いでしょう。

天に満ちる霜気がひしひしと伝わるような歌ですが、調べも非常にすぐれています。"kasasagi no, wataseru hasi ni"と、a音を多く、張りのある調子でつよく歌い出し、第三句以降は"oku simo no, siroki wo mireba, yo zo…"とo音が多くなって大らかに流れます。しかも第四句まで二十四音のうち六音を占めるサ行音(サ、サ、セ、シ、シ、シ)が、調べを冴えさせ、しんみりと締めています。結句「夜ぞふけにける」にはそこはかとなく恋情の余韻が漂い(白洲正子『私の百人一首』)、天智天皇・人麿の夜の恋歌とほのかに響き合いますし、「白」は持統天皇・赤人の歌と音色を合わせます。

さてこの歌を初めて秀歌と認定したのは、藤原俊成の『三十六人歌合』だったようです。その後、新古今集に入り(有家・定家・家隆・雅経こぞって推薦)、さらに定家が『秀歌大躰』に、後鳥羽院が『時代不同歌合』に採るなどして、家持の代表作の地位を確立しました。凛冽たる冬の夜を幻想的に詠み、七夕をめぐる伝説の浪漫性も具えたこの歌が、幽玄・妖艶を好んだ千載・新古今時代に高く評価されたのは、尤もなことです。

因みに、若き日の家持には「独り天漢を仰ぎて聊か懐を述ぶる歌」と題された、

たなばたし船 乗りすらし真澄 鏡きよき月夜 に雲たちわたる

という作があり、やはり天空に浪漫的な幻想を繰り広げているのは興味深いことです。牽牛・織女の伝説は、文武天皇の代、第七次遣唐使が齋したものではないかと思われますが、その中には家持が親しみ、大きな影響を受けた先輩歌人である山上憶良がいました。天上の恋に想像を馳せた歌を盛んに作ったのは、この憶良が最初の人です。

百人一首の家持詠は、歌ぶりは後世風ながらも、大陸文化への憧憬がことさら強かった天平の時代を追想するには恰好の歌と言えましょう。そう思って読めば、家持という人にいかにもふさわしい歌に見えてくるのです。

(2010年7月25日加筆訂正)

![万葉集(岩波文庫旧版 新訂新訓本)【電子書籍】[ 佐佐木信綱 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d80x80)

![藤原定家全歌集(補訂版)【電子書籍】[ 藤原定家 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d80x80)

最近のコメント