新刊のお知らせ ― 2014年12月29日

アマゾンのkindleストアにて電子書籍『美しい江戸かるたと読む百人一首』と『拾遺愚草全釈シリーズ』の第16・17巻を出版しました。

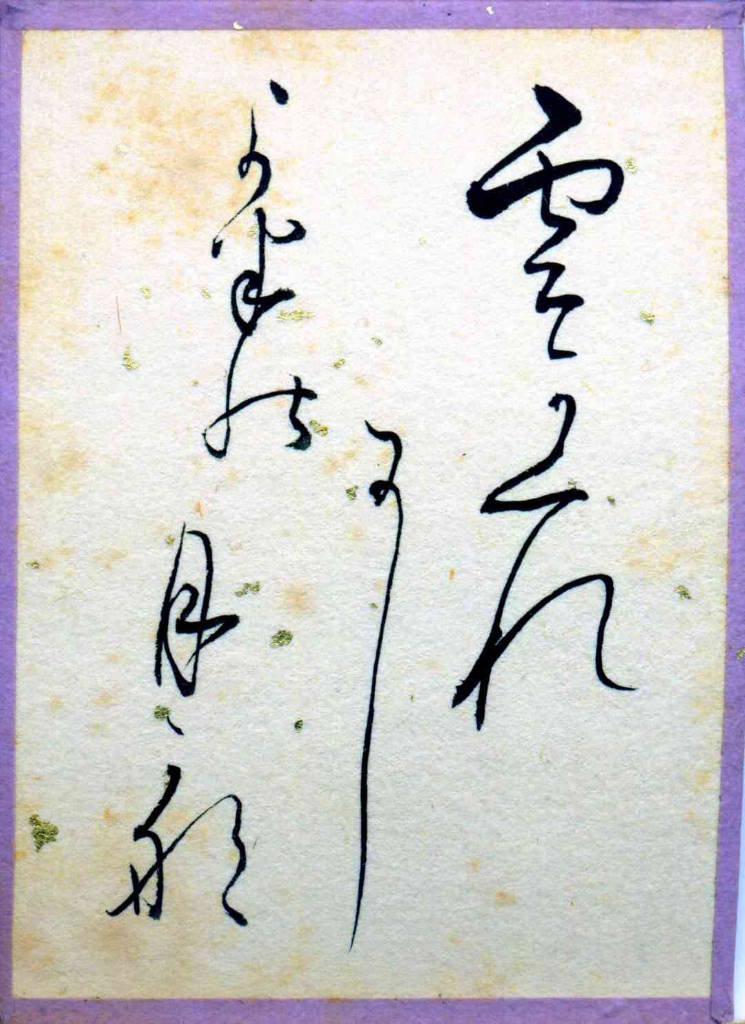

『美しい江戸かるたと読む百人一首』は、江戸時代の百人一首かるたの読み札・取り札すべての高精細カラー画像を収め、各歌についての簡略な解説や作者略伝を添えたものです。以前「やまとうた」の「百人一首カルタ美術館」というコンテンツに読み札(絵札)全百枚を掲載していたのと同じカルタですが、今回は取り札もすべて収めました。

百人一首カルタ美術館は多くの方からご愛顧を頂き、さまざまな出会いもあって、制作者にとって思い入れの深いコンテンツだったのですが、ホームページ容量の関係からやむなく削除せざるを得ませんでした。電子書籍という形で、一部だけでも復活できたのは、感慨深いところです。今後も百人一首かるたの本を何冊か出版する予定です。

この本はkoboでも販売する予定ですが、今しばらくお待ち下さい。

下のサンプル画像をクリックすると拡大します。

これにてやまとうたeブックスも仕事納めです。一年のご愛顧に感謝申し上げます。来年もどうぞよろしくお願いします。

それではよいお年を。

百人一首 なぜこの人・なぜこの一首:第十五番光孝天皇 ― 2011年05月22日

【なぜこの一首】

前節では『大鏡』の一エピソードにしか触れられませんでしたが、光孝天皇にまつわる逸話には他にも面白いものがあります。定家と同時代に成った説話集『古事談』によると、陽成天皇の譲位が決まった時、皇太子が定まっていなかったため、基経は親王たちの様子を見て廻りましたが、皆が大騒ぎをする中、時康親王はただひとり「やぶれたる

百人一首に採られた歌にも、そうした伝説の中の天皇の面影が偲ばれはしないでしょうか。古今集から詞書とともに引用しましょう。

仁和のみかど、みこにおましましける時に、人に若菜たまひける御歌

君がため春の野にいでて若菜つむわが衣手に雪はふりつつ

「仁和のみかど」すなわち光孝天皇が、即位前、まだ親王であった時、誰かに若菜を贈った時に詠んだというのです(おそらく若菜に添えた

「君がため」の「君」が誰を指すのか、古来諸説ありますが、歌そのものを鑑賞する上では無用の詮索でしょう。難しい詞や言い回しはひとつもなく、きわめて簡素な表現のうちに、早春の野の爽やかな気、洗練された物腰、そして何より優しい心情が偲ばれる一首です。

万葉集には類想の歌がいくつか見えますが、二首だけ引いてみましょう。

君がため

浮沼 の池に菱摘むと我が染 めし袖濡れにけるかも君がため山田の沢にゑぐ摘むと

雪消 の水に裳 の裾濡れぬ

いずれも作者不明。人に物を贈る際の歌として、「君がため、私は何々を採った、苦労も厭わずに」というふうな古い類型があったことが知られます。光孝天皇の作は、このパターンを踏襲しつつ、素朴な万葉集の歌とは全く別次元にまで抜け出ています。

「裳の裾濡れぬ」「濡れにけるかも」と、完了した事実としてかくかくであったと詠む万葉歌に対し、光孝天皇の作は「若菜つむ…雪はふりつつ」と、現在のこととして詠んでいるところにまず大きな違いがあります。つまり、光孝天皇の歌は虚構として受け取るしかないつくりになっているのです。もとより、自ら若菜摘みをしたことが事実かどうかは、この際問題ではありません。

具体的な地名や植物名を出してリアリティを固め、事実としてこうであったと詠むのは、一面では読み手に対する押しつけにほかなりません。読者の想像はそれによって限定されてしまうからです。光孝天皇の歌は、個別性や事実性を消し去ることで、代りに典型性を手に入れています。人のためを思って物を贈る、その心情が、一つの作品として純化されているのです。引用した万葉歌には素朴な実感はあっても、光孝天皇の歌のようなのびやかさも、ゆったりとした(まるで時間が止まったような)美しさも感じることはできません。

たとえ「よみ人しらず」だったとしても秀逸と遇された歌にちがいありません。しかし、長かった雌伏の時代、恵まれなかった親王が人を思い、祈りを籠めるように若菜を摘む歌として読めば、一首の景情に何ともうるわしい趣が添わないでしょうか。個人性を脱した歌が、作者の存在を思うことによって、また輝きを放つのです。これは、例えば、一見平凡な歌でも斎藤茂吉の歌と知って読めば面白い、といった次元の話とは、全く違います。王朝和歌復興の魁となった天皇の、また藤原氏と固い絆を結んだ天皇の御製として、この上なくめでたい歌と定家は考えたことでしょう。彼はこの歌を『定家十体』の「麗様」に採り、また『定家八代抄』『詠歌大概』『秀歌大躰』といった秀歌撰にも採っています。

なお、既に諸家によって指摘されていることですが、天智天皇(第1番)と下句がよく似ている(「わが衣手は露にぬれつつ」「わが衣手に雪はふりつつ」)のは、面白い符合です。天智・光孝いずれも、兄弟であった天皇の直系が途絶えたため、自らの血統に皇位が巡って来たという意味では、相似た皇統の始祖だからです。近い時代の天皇としては、陽成院(第13番)との対比が面白く、人柄ばかりでなく歌のもたらす印象も明暗・陰陽の好対照をなすように思われます。また『百人秀歌』での河原左大臣(第14番)との合せは、一首に恋歌の風情を添えて艶を増すでしょう。歌と歌のさまざまの

(2011年5月23日、24日、25日加筆訂正)

百人一首 なぜこの人・なぜこの一首:第十五番光孝天皇 ― 2011年05月16日

君がため春の野にいでて若菜つむわが衣手に雪はふりつつ

【なぜこの人】

光孝天皇は第五十八代天皇。皇太子正良親王(のちの仁明天皇)の第三子として天長七年(830)に生れました。

さて、まずは和歌の歴史を簡単に振り返ってみましょう。

額田王らが登場した天智天皇(第1番)の代を宮廷和歌の黎明期と呼ぶなら、次の持統天皇(第2番)の時代は、歌聖人麿(第3番)が活躍した宮廷和歌の黄金時代でした。都が飛鳥から平城に移ると、赤人(第4番)が宮廷歌人として登場し、大伴家持(第6番)や安倍仲麿(第7番)といった官僚知識層も和歌に親しむようになりました。ところが、都が平安京に移った頃から、宮廷では漢詩が隆盛を見せ、晴の文藝としての和歌は暗黒時代に入ります。桓武・平城・嵯峨天皇は僅かながら歌を残しているものの、淳和・仁明・文徳・清和の四代は御製を伝えておらず、仁明以下三代は宮中の公宴で和歌が詠じられた記録も皆無です。辛うじて、小野小町(第9番)ら六歌仙を始めとする歌人たちが、細々と歌の歴史を繋ぎ止めていました。

清和の次に皇位に就いたのが百人一首の歌を残す陽成院(第13番)ですが、天皇在位中に和歌を好んだという証跡はありません。そして光孝天皇の時代となるわけですが、ここでようやく宮廷和歌が復活の兆を見せ始めるのです。

『日本三代実録』によれば、光孝天皇は元慶八年(884)二月に即位すると、早くもその年十月の公宴において侍臣に「歌を為さしめ」ています。翌年の仁和元年(885)十月にも、紫宸殿で侍臣に宴を賜わった際、「日暮れて和琴を奏し、和歌を作り、群臣倶に酔ひ、歓を極めて罷め、禄を賜はる」とあり、同二年冬の公宴でも「王公並びに歌を作り、天皇自ら歌ひ給ひ、宴楽して景を

光孝天皇の和歌好きは、若い頃から親交があったらしい遍昭(第12番)や、父仁明天皇の後宮にいた小町、同天皇の寵臣であった業平(第17番)ら、すなわち六歌仙たちと同時代に青春を過ごしたことと無縁とは思えません。光孝天皇の御集『仁和御集』はわずか15首を収める小歌集ですが、殆どは恋歌で、貫之の言う「色好みの家に、埋れ木の人知れぬことと」なっていた和歌の一時代の、天皇自身が一人の担い手であったのです。因みに『仁和御集』からは14首もの歌が勅撰集に採られ、文字通り珠玉の歌集と言えましょう。

これだけでも和歌史上における光孝天皇の重みは理解頂けるのではないかと思います。しかし定家が光孝天皇を尊んだのには、別に大きな理由がありました。もとより歌の素晴らしさが第一の理由にはちがいありませんが、それは次節に廻すとして、ここでは藤原氏と光孝天皇の結び付きに少しだけ触れておきましょう。

『大鏡』の藤原基経の章には、基経の官位が低かった頃の話として、光孝天皇との因縁を語る条があります。二人は母方の従兄弟同士だったので、天皇がまだ親王と呼ばれていた頃から基経はその人柄に親しみ、敬意を抱いていましたが、ある日、叔父の大臣良房が催した

大饗の御馳走としては雉の足が必ず供される慣いでしたが、当日それが主賓の膳に見えません。慌てた給仕は、時康親王の膳から取り上げ、主賓の御前に据えました。その時、親王は手前の燈火をふっと消したといいます。

鴙 の足はかならず大饗に盛るものにて侍るを、いかがしけん、尊者の御前 に取り落としてけり。陪膳 の、親王 の御前のを取りて、まどひて尊者の御前に据うるを、いかがおぼしめしけん、御前の大殿油 をやをら掻い消たせ給ふ。

末席からこの取り成しを見ていた基経は、「『いみじうもせさせ給ふかな』と、いよいよ見めでたてまつらせ給」うたというのです。『大鏡』の著者は、このエピソードを述べた直後、陽成退位後の善後策を講ずる議場に場面を移し、源融(第14番)の自己推薦を退けて光孝天皇の即位を実現した基経の辣腕を語ります。

親王が燈火を消したのは、もとより陪膳の失態を隠してやる優しい心遣いでしたが、また同時に宴の主催者である良房に対する配慮でもありました。この短い一挿話からは、光孝天皇の謙虚で寛容な人柄、人に対する暖かな思いやり、そして臨機応変の行動力などが、鮮やかに伝わってきます。ささやかな行為のうちに発揮された人徳を見逃さなかった基経もまたさるものです。『大鏡』は一連の話を「さるべく契りおかせ給へる御仲にやとぞ、おぼえはべる」と結んでいます。申すまでもなくこの基経こそが我が国最初の関白となったのでした。

(【なぜこの一首】は次回掲載します。)

(2011年5月19日、28日加筆訂正)

百人一首なぜこの人・なぜこの一首 第14番:河原左大臣 ― 2010年10月13日

【なぜこの人】

百人一首に選ばれた平安時代前期の歌人の顔ぶれを眺めわたすと、いかにも個性的な面々を列ねています。小町・業平といった伝説に彩られた大歌人がいるかと思えば、喜撰・蟬丸といった謎めいた隠者もあり、また小野篁や陽成院のような劇的な人生を送った癖の強い人物たちもいて、実に魅力的なキャラクターが揃っているのです。河原左大臣もまた、その意味では少しも引けを取らない存在でしょう。

生年は弘仁十三年(822)で、在原業平より三歳年長です。六歌仙と同時代人になるわけですが、伊勢物語にも引用された名高い歌を残しながら歌仙に選ばれなかったのは、ひとえに彼の身分が高すぎたためでしょう。と言うのも、貫之は古今集仮名序で「つかさ、くらゐ、たかき人をば、たやすきやうなれば入れず」と、官位の高い歌人を評価の対象から外すと宣言しているのです。

「河原左大臣」の「河原」とは、賀茂川の六条河原に建てた大邸宅「河原院」の名に因みます。河原院のことは早く古今集に見え、融の死後、紀貫之がこの邸を訪れて残した哀傷歌は名高いものです。

河原の左の

大臣 の身まかりてののち、かの家にまかりてありけるに、塩竈 といふ所のさまをつくれりけるを見てよめる君まさで煙たえにし塩竈のうらさびしくも見え渡るかな

「塩竈」は今の宮城県塩竈市。その海辺は古来塩焼の名所として知られました。融はこのエキゾチックな歌枕に憧れるあまり、自邸の庭に大きな池を掘り、海水を毎日大量に運び入れては塩焼を楽しんだと言います。侘しい漁村の鄙びた風俗を愛する心は、後世の茶の湯や俳諧に通ずる美意識と言えましょう。まことに源融こそは平安風流貴公子の

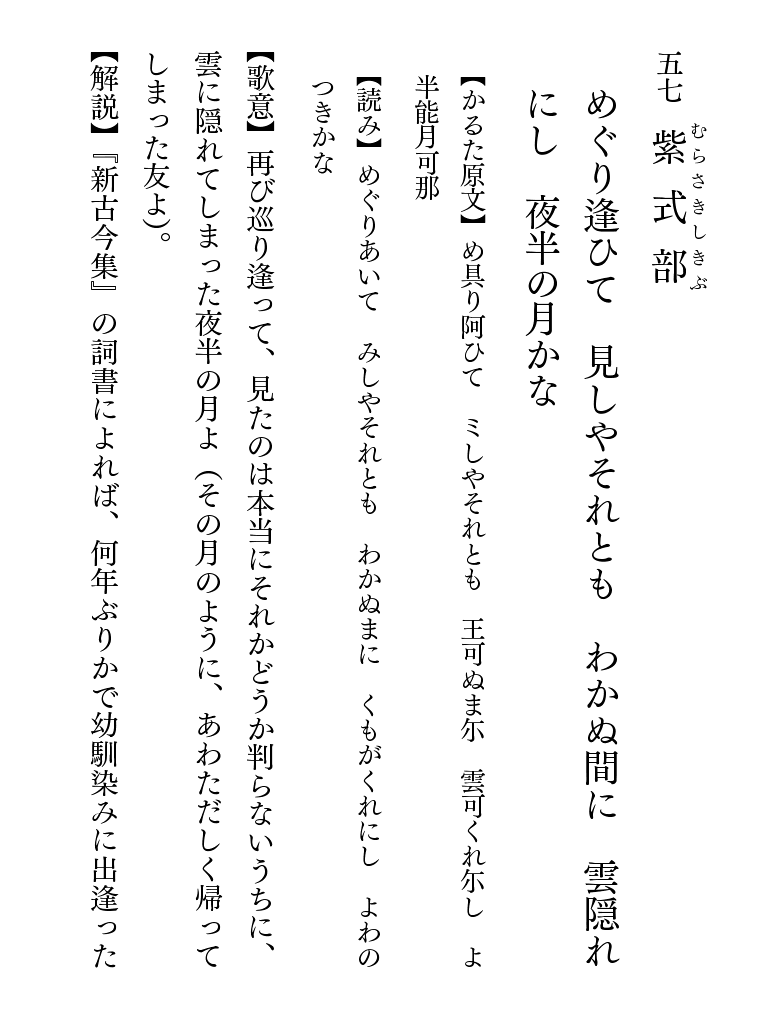

【なぜこの一首】

陸奥 のしのぶもぢずり誰 ゆゑに乱れそめにし我ならなくに

|

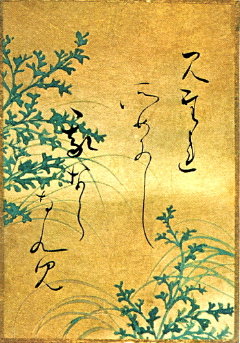

| 光琳かるた 河原左大臣 上句 |

「しのぶもぢすり」までは「乱れ」を導く序詞としてのはたらきを持ちますが、その間に「誰ゆゑに」という句を割り込ませ、一首に曲折を与えています。しかも結句を「我ならなくに」と逆接で閉じ、恋しい人への怨みを余情として響かせます。まさに「もぢずり」よろしく捩じれたような歌いぶりが魅力的な一首ですが、「乱れ

小倉百首以外の秀歌撰では『五代簡要』『定家八代抄』に採られたくらいで、定家が特別高く評価した形跡はないのですが、定家の歌にこの歌の影響が明らかな作は多く、そのうち少なくとも四首は本格的な本歌取りと言えるものです。

春日野のかすみの衣山風にしのぶもぢずり乱れてぞゆく

袖ぬらすしのぶもぢずり誰が為に乱れてもろき宮城野の露

逢ふことはしのぶの衣あはれなど稀なる色に乱れそめけむ

みちのくのしのぶもぢずり乱れつつ色にを恋ひむ思ひそめてき

|

| 光琳かるた 河原左大臣 下句 |

なお、定家自身が書写した古今集(伊達本)では第四句が「みだれむと思ふ」になっており、『百人秀歌』でも「みだれむとおもふ」なので、定家はこちらの形を良しとしたかもしれません。しかし、上に挙げた定家の本歌取りには「乱れそめけむ」「思ひそめてき」とあるように、「みだれそめにし」の本文にも親しんでいたことが窺えます。伊勢物語の写本も多く「みだれそめにし」とあるので、百人一首の最終編集者が最終的に「みだれそめにし」の方を選択した可能性がないとも言い切れません。ここでは取りあえず人口に膾炙した「みだれそめにし」を採用しました。

【なぜこの位置】

| 系図 桓武天皇の子孫と百人一首歌人 |

|

因みに、光孝天皇が在位四年にして病に倒れると、基経は臣籍降下していた光孝の皇子、源

今生に恨みを残したか、融は死後も亡霊として河原院に住み続けました。『江談抄』によれば、河原院に渡御した宇多天皇の前に融の幽霊があらわれ、御息所を賜われと迫ったと言います。似たような話は『今昔物語』『古本説話集』などにも見え、河原院は名庭から一転、霊鬼の棲処として知られるようになり、以後急速に荒廃してしまったようです。

ところが融の六代孫である歌人安法法師が移り住むようになると、河原院は歌人の集いの場となり、歌合や歌会がたびたび開かれるようになりました。百人一首の恵慶法師の歌(第47番)も河原院で詠まれたものです。風雅の庭が復活すると共に、融の霊もようやく癒されたことでしょう。

(2010年10月16日加筆訂正)

百人一首なぜこの人・なぜこの一首 第13番:陽成院 ― 2010年08月19日

【なぜこの人】

陽成院、

格殺事件については正史の『日本三代実録』に書かれています。当該記事の全文を訓み下して引用しましょう。

散位従五位下源朝臣蔭の男益、殿上に侍して、猝然 として格殺せらる。禁省の事、秘して外人の知ること無し。益は帝の乳母従五位下紀朝臣全子の生む所なり。

「益」は「まさる」とも「ます」とも訓まれるようです。乳母の子というのは幼時の遊び相手で、実の兄弟のように親密であることが多かったのです。その益が、なぜ天皇の常の御所で殺されねばならなかったか。

事件の詳細について正史は口を閉ざしますが、それゆえにこそ陽成天皇に疑いの目が向けられずにはいません。同じ『三代実録』には天皇が馬を愛し禁中で秘かに飼ったり、内裏で闘鶏を行わせたりしたとの記事も見え、奔放な性格を窺わせます。

陽成院をめぐる悪評は時代を追ってエスカレートしたようで、九条兼実の日記には院につき「暴悪無双、自ら刀を抜き人を殺害す」云々とありますし、また慈円は『愚管抄』で「この陽成院、九歳にて位につきて八年十六までのあひだ、昔の武烈天皇のごとくなのめならずあさましくおはしましければ」狂気を理由に基経らが協議して退位させた、と舌鋒厳しく非難しています。当然基経の側に立つ藤原氏の間で陽成暴君説は揺るぎなく、定家も陽成院を稀代の悪帝と信じて疑わなかったでしょう。

そんな悪評高い天皇を、定家はなぜ百人のうちに撰んだのか――。いや、こうした問いの立て方は馬鹿げています。善人か悪人かは、歌人の評価に何ら拘わりをもちません。というより、業の深い人こそがしばしば良い歌人なのです。

もっとも、陽成院の歌として伝わるのは百人一首に取られたこの一首のみで、百人一首以前に歌人の名声があった人ではありません。退位後は何度か歌合を催していますが、詠者に名を連ねたのかどうかも不明で、御集の類があったとの伝もありません。

では、定家は《人》でなく《歌》で採ったのでしょうか。この問いは、次節に持ち越さねばなりません。

【なぜこの一首】

後撰集には次のような形で出ています。

つりどのの

皇女 につかはしける 陽成院御製筑波嶺の峰より落つるみなの川こひぞつもりて淵となりける

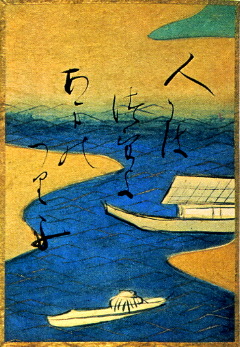

|

|

| 光琳カルタ 陽成院 |

男女二峰を有し、古来歌垣で名高い筑波山。その峰に湧き出た清水が、やがて幾つもの流れを合せ、ついには麓に深い淵をなす。そうした自然のありさまに心を投影させて、思慕の深さを訴えた歌です。勢いよく流れる上句から、深く静まる下句へと、恋の心はおのずと伝わってくるのではないかと思いますが、解釈上問題点がある歌なので、以下、簡単に私見を述べさせて頂きましょう。

歌のつくりは柿本人麻呂の「あしびきの山鳥の尾のしだり尾の長々し夜をひとりかも寝む」と基本的に同じです。人麻呂の歌で「しだり尾の」までが「長々し」を導く序のはたらきをしていたように、陽成院の歌では「みなの川」までが「こひ」を導くはたらきをしています。

「みなの川」がなぜ「こひ」の導入部になるかと言うと、「みな」は「

恋人に思いを伝えるのに、こんな手の込んだつくりの歌を贈る必要があったのか、もっと素直に心を伝えれば良いではないかと、現代の読者なら思うかもしれません。しかし、当時の考え方は違います。三十一字という短い詩の中に、言葉をつくし心をつくすことが、すなわち相手に対する誠意のあかしだったのです。

それにしても暗冥としたムードを漂わせる、深い情念の感じられる歌で、奇怪にして悲劇的な巡り逢わせの天皇であった作者を思う時、そうした印象は更に深まります。この一首において、作者の境涯と詩心が一瞬激しく火花を散らしたかの観があります。喜撰法師や安倍仲麿のように、生涯一首の重みをもつ歌です。《人》で撰んだか《歌》で撰んだかというのは、無意味な問いでした。

ひとつ付け加えるなら、「つくばねの」「みねよりおつる」「みなのがは」「こひぞつもりて」と同音・類音を繰り返す響きの良さにも注意されたい。この一首もまた定家の言う「心と詞とを兼ねたらむ」「良き歌」にほかなりません。

ただし、この歌が定家以前に名歌の誉れを得たという形跡はありません。定家にしても、『定家八代抄』『五代簡要』という、勅撰集から多数抜萃した撰集に採っただけで、この歌を少数精鋭の秀歌撰に採ったのは小倉百首が最初だったのです。

しかし定家が以前からこの歌を好んでいたことは、「みなの河みねよりおつる桜花にほひの淵のえやはせかるる」「袖のうへも恋ぞつもりて淵となる人をばみねのよそのたぎつ瀬」と二度にわたって本歌取りしていることから推測されます(影響の見える歌は他にもあります)。

個人的には愛しながらも、やはり悪帝の歌ということで、秀歌の例に引くことに躊躇う気持があったのでしょうか。最晩年に至り、年来心に暖めていた秀逸として、ついに小倉百首で日の目を見た一首だった――そんなふうに私は空想してみるのです。

なお、百人一首カルタなどでは結句を「淵となりぬる」とするのが普通ですが、これは後世の改変であることが明らかで、本来は「淵となりける」でした。調べの上では粘着力のある「ぬる」も捨てがたい気はしますが、『百人秀歌』や定家筆『後撰集』などは「淵となりける」とし、定家の撰んだ歌としては「ける」の方を採らざるを得ないのです。

平安初期の天皇としての光孝天皇との対比や、『百人秀歌』での藤原敏行との合せも興味深いものですが、それぞれ後の章で取り上げたいと思います。

(2010年8月24日加筆訂正)

百人一首なぜこの人・なぜこの一首 第12番:僧正遍昭 ― 2010年07月25日

天つ風雲の通ひ路吹きとぢよ乙女の姿しばしとどめむ

【なぜこの人】

僧正遍昭も六歌仙の一人です。僧侶にして歌仙という意味では、先に見た喜撰法師と同じですが、喜撰が自由な立場の世捨て人であったらしいのに対し、遍昭は官僧であって、生涯朝廷との関係が切れることはありませんでした。喜撰を能因や西行といった隠遁歌人のみなもととすれば、遍昭は行尊や慈円といった僧綱歌人のさきがけと言えましょう。

俗名は

比叡山で天台宗を学び、修行に努め、すぐれた験力を得て、清和天皇の病を癒したという話も伝わります(今昔物語など)。仁和元年(885)、官僧の最上位である僧正となり、同年暮には七十賀を光孝天皇より受けました。因みに後世、後鳥羽院が定家の父釈阿(藤原俊成)の九十賀を祝ったのは、光孝天皇と遍昭の故事に倣ったものと言われています。晩年は

光孝天皇とは歌友でもあり、古今集前夜の宮廷歌壇において遍昭は重要な位置を占めます。古今集には十七首を載せ、業平・小町と共に、いわゆる「歌仙期」(小西甚一『日本文藝史』)を代表する歌人です。

古今集の序には六歌仙の筆頭として遍昭を挙げ、「華山僧正尤得歌体(華山僧正は尤も歌の体を得たり)」(真名序)と賞賛の語が見えます。古今集の歌風の最もすぐれた先駆者として、まことに当を得た評価と言うべきでしょう。もとより、その後は例によって辛口の批評が続きます。

「まことすくなし。たとへば、絵にかける

あたかも「天つ風…」の歌のことを言っているかのようです。しかしこの評言を逆手に取れば、遍昭は言葉によって人の心を動かすほどの美しい絵が描ける手腕の持ち主だった、とも言えるのではないでしょうか。

【なぜこの一首】

天つ風雲の通ひ路吹きとぢよ乙女の姿しばしとどめむ

|

| 光琳カルタ 僧正遍昭 |

禁中は「雲の上」に喩えられましたから、内裏を吹きぬける風はすなわち「天つ風」と見なされます。天つ風であれば、雲の通い路を吹き閉じるように、乙女らが舞台を出入りする通路を塞いでおくれ――と、古今集時代に特徴的な「見立て」の技法を用いて、舞姫たちが紫庭の舞台を立ち去ることを惜しんだ歌です。

尤も、詞書を伴わない百人一首の歌として味わう場合、「乙女」を五節の舞姫とする制約はなくなり、文字通り天津乙女の姿が空にある、幻想的な光景を思い描いてよいことになります。それを眺めているのが僧侶としての遍昭であっても少しも構わないわけです(小倉百首の歌人名はあくまでも「僧正遍昭」であって、「良岑宗貞」ではないのですから)。『百人秀歌』での蝉丸との合せからすれば、そう読んだ方が面白くもありましょう。逢坂山の隠者は地上の人々の流転のさまに会者定離の感慨を催し、一方花山の僧正は、空の彼方に消え去る天女との別れを名残惜しんでいるのです。

趣向の柄が大きく、百人一首の中でも華麗さにおいて際立つ一首でしょう。「天つ風」と視野を広く明るい響きで歌い出し、「吹きとぢよ」の命令形につなげて、参議篁の「わたの原」の歌に通じる気宇の大きさと調べの高さがあります。しかも結句「しばしとどめむ」には清々しい哀情が籠もり、定家が遍昭を「余情妖艶体」の歌人の一人として称揚した(『近代秀歌』)のも、この歌を読めば肯けることです。

なお、『百人秀歌』で前の組の奇数番、小野小町が容色の衰えを歎いた「花の色はうつりにけりな」に、「乙女の姿しばしとどめむ」の句が呼応することも面白く感じられます。因みに遍昭は小町と親しかったらしく、名高い贈答歌を残しています。

歌と歌が響き交わし、人と人が語り交わす。百人一首もこの辺りまで来ると、歌や人のつながりが複雑に絡み合い始め、私などは定家の撰歌の妙に陶然たる思いがしてくるのです。

(2010年9月29日加筆訂正)

百人一首 なぜこの人・なぜこの一首 第11番:参議篁 ― 2010年06月11日

わたの原

【なぜこの人】

参議

六歌仙の僧正遍昭や在原業平よりも一時代前の人で、生れは延暦二十一年(802)。大伴家持が万葉集の巻末の歌を詠んでから四十三年後、世はいわゆる「国風暗黒時代」を迎えていました。宮廷の晴の文藝は漢詩に取って代わられ、和歌は士大夫から見向きもされなくなっていた時代、篁は独り和歌にも心を配っていたと見えます。言わば万葉集と六歌仙の間の空白を埋める歌人と言え、和歌史上貴重な存在です。

古今集に六首の歌を残し、いずれも佳詠で、この人の詞藻の豊かさが偲ばれます。

もとより本領は漢詩にあり、彼の抜群の詩才を伝える逸話はいくつかありますが、中でも有名なのは大江匡房『江談抄』に書き留められたエピソードです。

ある日離宮に篁を召した嵯峨天皇は、秘蔵していた白氏文集の詩句を一文字だけ変え、自作として篁に示し、意見を問いました。すると篁はその変更した一字を指摘して改案を奏上しましたが、その改案はまさに白楽天の原詩通りだったのです。天皇は大いに驚き、「汝の詩情は楽天と同じきなり」と賞賛したと言います。

これによれば当時篁はまだ白氏文集を知らなかったことになりますが、彼の遣唐副使時代の詩には白楽天の影響が見え(小島憲之『国風暗黒時代の文学』)、篁は白詩の最初期の受容者であったことが知られます。

白氏文集はやがて日本の貴族・文人の間で大流行し、王朝和歌や源氏物語に決定的な影響を与えることになります。藤原定家も白楽天の詩を愛すること甚だ深く、白詩に倣った漢詩句を自ら作ったりもしています。彼にとって白氏文集は詩想を汲む涸れない泉の如きものでした。

白楽天に並び立つと称された詩才の持ち主として、また和漢兼作の先駆者として、定家に限らず、当時の文人たちの篁に寄せる敬意には浅からぬものがあったことでしょう。

【なぜこの一首】

百人一首の参議篁の歌は、古今集では次のように詞書を付して載っています。

隠岐の国に流されける時に、舟にのりて出でたつとて、京なる人のもとにつかはしける

わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人にはつげよ海人の釣舟

|

|

| 光琳カルタ 参議篁 |

出航地は不詳ですが、難波と考えるのが普通です。瀬戸内海を航行し、関門海峡を抜けて日本海に出、隠岐を目指すというのが当時の一般的なルートでした。なればこそ「八十島かけて」には万感の思いが募りましょう。

悲愴な心情を詠みつつ、一首の調べは高い緊張を保ち、むしろ雄壮たる響きがあります。これは一つには、初二句が"watanohara yasosima kakete"とa音が多いため歌い出しに勢いがつき、その勢いのまま「人には告げよ」の命令形へ繋げているところに由来するでしょう。そして結句、人ならぬ「海人の釣舟」に呼びかけて一首の余韻を深くしています。「只今我に対する物は、釣舟ばかり也。仍大やうに人にはつげよといへり。心なき釣舟に人にはつげよといへる心、尤感ふかし」(『百人一首抄』)。戦国武将でもあった細川幽斎の評です。

この歌は藤原公任によって高い評価を受け、『

定家はと言うと、『定家八代抄』に撰入したくらいで、古歌を多く採った『秀歌大躰』にさえ入れず、篁のこの歌を決して秀逸とは見ていなかったようです。本歌取りをした形跡もなく、愛誦していたとも思えません。

ところが百人一首を撰する直前、『八代集秀逸(別本)』に突然この歌を採っているのは、どうしたことでしょう。

『八代集秀逸』は、定家の日記『明月記』の記事から、当時隠岐に流されていた後鳥羽院の発意になる撰集であると推測されています。隠岐への旅立ちを詠んだ篁の歌を撰んだのは、院に対する何らかのメッセージだったのではないでしょうか。

そこで注目されるのが『百人秀歌』における猿丸大夫との合せです。

07 わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人にはつげよ海人の釣舟

08 奥山にもみぢ踏みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋はかなしき

「一見意外な合せであるが、片や配所へ向けて漕ぎ出る人を、片や深山へ帰ってゆく小牡鹿を、見送る哀切を以てしたのであろう」と安東次男は暗示に富んだ指摘をしました(『百首通見』)。

二首を並べて見て、私は、遠島へと漕ぎ出た人を、見当外れの奧山に探して泣く鹿(あるいは猿?)――という、奇妙にして哀切な情景を思い浮かべます。両者が出逢うことは決してありません。

大海原の彼方、隠岐に流された後鳥羽院を想起せざるを得ない篁の歌に、定家は奥山の隠逸歌人猿丸大夫の歌を合せているのです。

なお、後鳥羽院に対する定家の複雑な心情を百人一首の撰集過程に跡付け、詳述したのは、私が知る限りでは樋口芳麻呂氏の論文「百人秀歌から百人一首へ」(昭和四十七年『文学』)とその続篇「『百人一首』への道」(昭和五十年『文学』)が最初です。これらに反論した石田吉貞の文章と共に、百人一首研究史を画する名論文でした。

後鳥羽院・定家の関係について私の思うところは、「なぜこの人、なぜこの一首」を追究しつつ、折々触れる機会もあるでしょう。

【なぜこの位置】

百人一首の配列でよく不審とされるのが、篁が小町より後に置かれていることです。というのも、一説に篁は小野小町の祖父とされているためです(尊卑分脉など)。もっとも、定家の時代にそうした説があったことは確認できません。小町は「承和比人歟」(三十六歌仙伝)、すなわち仁明天皇の頃の人とされ、嵯峨天皇の時代に既に文章生であった篁より後代の人という認識はあったと思います。そこで『百人秀歌』では篁が7番、小町が13番となっているのですが、百人一首では小町が9番に上がり、篁が11番に下がっています。この点については、喜撰法師の章で考察しましたので、そちらを御覧下さい。

(2010年10月26日加筆訂正)

百人一首 なぜこの人・なぜこの一首 第10番 蝉丸 ― 2010年04月24日

これやこの行くも帰るも別れつつ知るも知らぬも逢坂の関

【なぜこの人】

蟬丸も正体のはっきりしない人です。後撰集の詞書に「逢坂の関に庵室をつくりてすみ侍りけるに、ゆきかふ人を見て」とあり、山城・近江国境(今で言えば京都府と滋賀県の県境)にあった関所に仮住まいしていた隠者だったと知られます。もっとも、この詞書自体、既に伝説に拠ったものかも知れないのですが…。

|

| 百人一首画帖 蟬丸(作者不詳) |

ところで『俊頼髄脳』や『無名抄』などでは蟬丸の盲目について触れておらず、後撰集の詞書に「ゆきかふ人を見て」とあるからには、蟬丸を盲目の琵琶法師としたのは後世の付会だったかも知れません。但し定家は『定家八代抄』に蟬丸の歌を写す際、詞書を「逢坂の関に庵室をつくりて住み侍りけるころ」と改め、「ゆきかふ人を見て」を削っています。おそらく蟬丸盲人説に基づき、理屈に合わない部分を除いたのでしょう。論理的で神経質な一面のあった定家らしい所業ではあります。

蟬丸を盲目の琵琶の上手とする今昔物語の説話では、その風貌は超然たる風流生活を送る狷介孤高の藝術家といったところ。なかなか魅力的なキャラクターです。百人一首カルタでも、頭巾を被り琵琶を抱いて、その異様な風采で目立つ人ですね。こうした変り種の歌人がいることも、百人一首という歌集の魅力の一つではないでしょうか。

|

| 小倉色紙「これやこの…」 東京国立博物館蔵 |

なお、蟬丸という名は「蟬歌」「蟬声」などと言う「蟬」と関係がありそうです。琵琶を伴奏に、しぼり出すような声で経文を唱えた盲僧の集団が早くからありました。「蟬丸」という名には、そうした組織の集団的人格が負わされたのかも知れません。であれば、時代を超えて活躍しても不思議はないでしょう。

やがて蟬丸は関の守り神として祭られ、また藝能の神として信仰されました。彼を一介の隠者から神へと押し上げたそもそもの源を尋ねれば、勅撰集に採られたたった一首の歌の力だったのです。【なぜこの一首】

蟬丸の歌は勅撰集に四首採られていますが、後撰集の一首すなわち百人一首の歌以外は蟬丸説話の中に出て来る歌で、後世の創作あるいは付会と思われます。

これやこの行くも帰るも別れつつ知るも知らぬも逢坂の関

まるで見栄を切って口上を述べ始めるかのような、高揚した初句。次いで、「行く/帰る」「知る/知らぬ」「別れ/逢ふ」と対語を連ね呼応させる軽妙な言葉遊びに身をゆだねてゆくうち、結句に至ってふいに人々が慌ただしく行き交う関路の雑踏がありありと見え、また聞こえてくるかのようです。そこには出会いと別れがあり、喜びと悲しみが交錯します。

|

| 光琳カルタ 蟬丸 |

【なぜこの人】ではあれこれと人物像について書きましたが、実は蟬丸の場合、人よりも歌で撰んだのではないかと私は思います。歌自体が優れているのはもちろん、『百人秀歌』での遍昭との合せは面白く、和琴の弟子(?)であった遍昭の歌とセットで撰んだのではないかとも思えてくるのです(『百人秀歌』での合せについては遍昭の章で述べます)。

なお、百人一首カルタでは普通第三句が「別れては」になっていますが、後撰集の善本や定家撰の秀歌撰では「別れつつ」とあるので、ここでは「つつ」の本文を採用しました。

百人一首 なぜこの人・なぜこの一首 第9番小野小町 ― 2010年03月24日

花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに

【なぜこの人】

平安文学の著しい特色として女官たちの華々しい活躍を挙げるのは常識でしょう。和歌の世界でも後宮のサロンを中心にすぐれた女流が輩出しました。小野小町はその端緒を切りひらいた歌人と言えましょう。平安初期の六歌仙の紅一点。平安中期の三十六歌仙にも撰ばれています。

生年は西暦820~830年頃と推測され(片桐洋一『小野小町追跡』)、仁明天皇の更衣――天皇のお着替えに奉仕し、ご寝所にも侍した女官――であったと見る説が現在では有力です。当時、更衣を「町」と呼んでいたことが史料によってほぼ実証できるからです。姉妹そろって後宮に仕え、姉が「

紀貫之は古今集の仮名序で「小野小町は、いにしへの

紀貫之は古今集の仮名序で「小野小町は、いにしへの

貫之は小町より五十年ほど後の生れで、孫の世代にあたります。小町のことはよく聞き知っていたはずで、仮名序の短評には小町の実像を知るための重要な手がかりが隠されていたようです。

しかし小町の実像は次第に人々から忘れ去られ、逆に虚像ばかりが膨らんでゆきました。平安時代後半には『玉造小町子壮衰書』の主人公と混同され、勢家の驕慢な美女が老いて落ちぶれるという有り難くない伝説まで負わされてしまいました。挙げ句は

実在した一人の閨秀歌人であった小町は、日本人の夢と幻想の中で生き続け、さまざまな物語を纏い付かせながら、いつしか美のはかなさ、生のはかなさを一身に体現する巨大な伝説的存在となっていました。

【なぜこの一首】

定家は鎌倉の将軍源実朝に贈った『近代秀歌』という書で和歌についての所懐を簡明に述べていますが、その中に紀貫之とその追随者を批判するくだりがあります。

むかし貫之、歌心たくみに、丈 及びがたく、詞 つよく、姿おもしろきさまを好みて、余情妖艶の体 をよまず。それよりこのかた、其の流れを承くる輩 、ひとへに此の姿におもむく。

歌人たちが古今集を、そして撰者の紀貫之を崇拝するようになると、もっぱら技巧的で、調べの高い、趣向の面白い歌ばかりが好まれるようになり、情念が溢れるような妖しく美しい歌は詠まれなくなってしまった、と定家は言うのです。末世ともなればさらに歌の品は下り、格調さえ失われてしまった。そして次のように続けます。

今の世と成りて、この賎しき姿をいささか変へて、古き詞 を慕へる歌、あまた出で来たりて、花山僧正、在原中将、素性、小町が後、絶えたる歌のさま、わづかに見え聞ゆる時侍るを、物の心さとりしらぬ人は、あたらしきこと出で来て、歌の道かはりにたり、と申すも侍るべし。

定家を始めとする新古今歌人の歌風を、遍昭や在原業平、小野小町らの歌風の復活として歴史的に位置づけたのです。「絶えたる歌のさま」とはすなわち「余情妖艶の体」で、定家は最後に名を挙げていますが、ほかならぬ小町こそがこの体の代表者でした。妖艶とはまさに、貫之が小町を評した「よき女のなやめるところ」に求められるような美だからです。

花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに

古今集では春の部にあり、あくまでも桜のうつろいを惜しんだ歌として、老や恋にまつわる心情を読み取ることを否定する説もあります。しかし、一首を読み下せば、おのずと人生的な感慨を呼び起こされずにはいず、これを季節の歌に局限するのは無理な解釈に思えます。

長雨に降られて桜が衰えるまでをぼんやりと「いたづらに」過ごしてしまった、その悔恨のみを言うためには、「我が身世にふる」はいくら何でも大仰に過ぎる詞でしょう。桜の盛りはほんの数日なのです。この第四句で人生的な感慨の方が前面にせり出して来ざるを得ませんが、「

伝説的存在としての小野小町に最も似つかわしいという意味でも、この歌は小町の決定的な代表作と言えましょう。いや、話は逆で、後世の小町壮衰伝説の淵源をなしたのがこの一首だった、と言うべきなのかも知れません。

なお定家はこの歌を『五代簡要』『定家八代抄』『近代秀歌(自筆本)』『詠歌大概』『八代集秀逸』にも撰び、また「たづね見る花のところも変はりけり身はいたづらのながめせしまに」「春よただ露のたまゆらながめしてなぐさむ花の色はうつりぬ」など、たびたび本歌取りを試みています。百人一首の歌の中でも格別に愛重の深い一首であったに違いありません。

(3月27日加筆訂正)

百人一首 なぜこの人・なぜこの一首:第8番喜撰法師 ― 2010年03月07日

わが庵は都のたつみしかぞすむ世をうぢ山と人はいふなり

【なぜこの人】

成書としての百人一首は、宮廷を中心とした和歌の歴史を辿る形をとっています。当然百人の顔ぶれは皇族・廷臣・女官の三者でおおかた占められることになりますが、それ以外にも重要な歌人群が存在します。坊主めくりのゲームでは嫌がられる人たちです。

歌で名を揚げた僧侶――《歌僧》は和歌史において無視できない一つの大きな流れを成し、定家の生きた時代には西行・寂蓮といった大歌人が現れました。隠者を主要な担い手とする中世の文学がすでに始まっていたのです。喜撰法師は言わばその源流をなす歌人と言えましょう。

宇治山の僧、喜撰。伝不詳の人物で、古今集仮名序を書いた紀貫之も「よめる歌、多く聞こえねば、かれこれを通はして、よく知らず」と困った様子です。それでも六歌仙として取り上げたのは、当時喜撰が既に名立たる伝説的歌人だったからです。その名声ゆえか、平安時代最初の歌学書として重んじられた『倭歌作式』の作者に擬せられ、この書を別名『喜撰式』と称します。

喜撰の偶像化をさらに推し進めたのが宇治という土地柄です。

宇治は平安貴族たちの清遊の地であると共に、平等院に象徴される浄土経の聖地でもありました。しかも源氏物語宇治十帖の舞台となって、名所歌枕としての声価もうなぎのぼり。定家の時代、喜撰のネーム・バリューはいかばかり高まっていたことでしょう。

宇治山の喜撰が跡などいふ所にて、人々歌よみける

嵐吹く昔の

庵 の跡たえて月のみぞすむ宇治の山もと

寂蓮の家集より。宇治山の喜撰の庵跡を歌人たちが訪ね、皆で歌を詠んだというのです。喜撰が後世の歌人たちに慕われていたことを示す、ほんの一例です。因みに、喜撰山と呼ばれる山には今も喜撰の住んだ洞窟が残っているそうです。

確実な作歌は一首しか伝わりません。この喜撰法師や安倍仲麿のように、たった一首の歌によって和歌の歴史に名を刻んだ人のことを思うと、定家は百人一首の構想を立てた後で仲麿や喜撰を撰んだと言うよりも、彼らのような存在が定家に百人"一首"という構想を思い付かせたのでないか――そんなふうに思えてきます。

【なぜこの一首】

古今集の真名序は喜撰について「其詞華麗而、首尾停滞、如望秋月遇暁雲(其の詞華麗にして、首尾停滞、秋月を望みて暁雲に遇へるが如し)」と評しています。「其詞華麗」とは、修辞の巧みさと、華やかなばかりにリズミカルな調べを賞賛した語でしょう。

わが庵は都のたつみしかぞすむ世をうぢ山と人はいふなり

「我が庵は、都の巽。しかぞ住む。」二句・三句切れが歯切れの良いリズムを生んでいます。さて「しかぞ住む」とはどう住むことかと読み進めれば、そのことは言わず、「世をうぢ山と人は言ふなり」と世人の噂に話題を転じて一首を閉じてしまう。このはぐらかされたような感じを、古今集序文の執筆者は「首尾停滞」とか「秋の月を見るに、曉の雲にあへるがごとし」とか言ったのでしょう。しかしこの飄々とした歌いぶりこそが、喜撰の歌の魅力なのです。

「世をうぢ山と人はいふ」と伝え聞いた事柄について、作者は肯定も否定もせず、世間(の噂)に対して超然たる態度を示しています。「しかぞ住む」とは要するに、そのように俗世に対して

しかし「世をうぢ(憂し)山」の句には自分自身に対する苦い皮肉が含まれるようにも聞こえ、単純なライト・ヴァースには終らない、一癖ある歌です。「老来、中風で手足の不自由を嘆くことのひどかった定家の姿が、そこに見えるような気がする」との指摘(安東次男『百首通見』)は鋭い。『百人秀歌』で小野小町(「…我が身世にふる…」)と合せていることを考えれば尚更です。いずれも厭世観の漂う歌ですが、小町の歌では老いた我が身を、喜撰の歌では遁世した我が身を、「他人ごとのように」(安東次男前掲書)眺めている歌という点で似通っています。

ところで定家は七十二歳になる天福元年(1233)冬に出家、法名「明静」を称しています。定家にとって「世を憂ぢ山」の歌はいにしえの名歌である以上に、つよい親近感をおぼえる一首だったのではないでしょうか。

なお、定家はこの歌を『五代簡要』『定家八代抄』『秀歌大躰』に採り、また「春日野やまもるみ山のしるしとて都の西も鹿ぞすみける」「わが庵は峯の笹原しかぞかる月にはなるな秋の夕露」などと本歌取りしています。

*

さて、最後に、この歌の配置について少し考察してみましょう。『百人秀歌』では第14番、小野小町の次に置かれている喜撰は、百人一首では第8番、仲麿の次に置かれています。この違いは何故生じたのでしょうか。

仲麿の次に喜撰を置いた理由について、たとえば『改観抄』の契沖は「宇治山をよめるをもて上の三笠山に類せられたるにや」と推察していますが、私の考えは全く異なります。百人一首の配列原理は次の二点にあると考えるからです。

- 和歌の歴史の流れを辿れるように、時代順に並べる。

- 和歌の多彩な変化を味わえるように、なるべく同季節・同趣向の歌は並べない。

但し、集中四十三首の多くを占める恋歌については、2の「同趣向の歌は並べない」が適用されず、同じ難波を用いた歌が続いたり(19番伊勢・20番元良親王)、同じ歌合に同じ題で出詠された歌が続いたり(40番平兼盛・41番壬生忠岑)しています(この理由については後述します)。

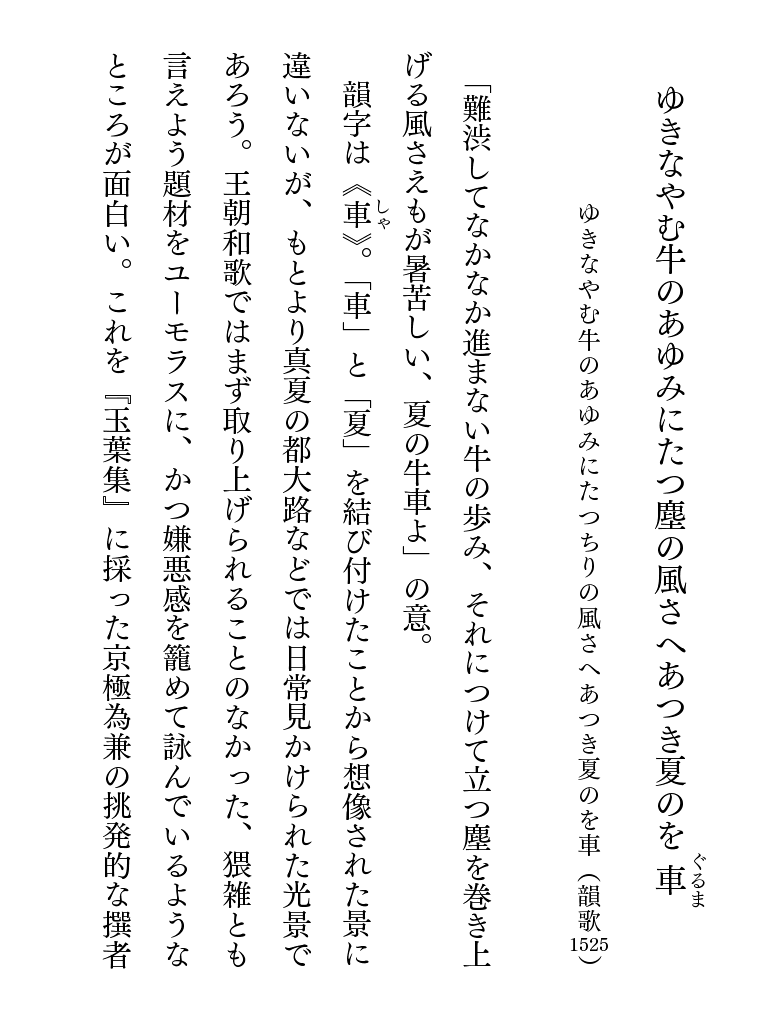

百人一首と『百人秀歌』の配列比較表を再び掲げてみましょう。今度は二十番目まで。

| 百人一首 | 百人秀歌 | |

| 1番 | 天智天皇 秋(露) | 左に同じ 秋(露) |

| 2番 | 持統天皇 夏(衣) | 〃 夏(衣) |

| 3番 | 柿本人麿 恋(鳥) | 〃 恋(鳥) |

| 4番 | 山辺赤人 冬(雪) | 〃 冬(雪) |

| 5番 | 猿丸大夫 秋(鹿) | 中納言家持 冬(霜) |

| 6番 | 中納言家持 冬(霜) | 安倍仲麿 旅(月) |

| 7番 | 安倍仲麿 旅(月) | 参議篁 旅(舟) |

| 8番 | 喜撰法師 雑(山) | 猿丸大夫 秋(鹿) |

| 9番 | 小野小町 春(花) | 中納言行平 別(松) |

| 10番 | 蝉丸 雑(関) | 在原業平朝臣 秋(紅葉) |

| 11番 | 参議篁 旅(舟) | 藤原敏行朝臣 恋(波) |

| 12番 | 僧正遍昭 雑(節会) | 陽成院 恋(川) |

| 13番 | 陽成院 恋(川) | 小野小町 春(花) |

| 14番 | 河原左大臣 恋(染) | 喜撰法師 雑(山) |

| 15番 | 光孝天皇 春(若菜) | 僧正遍昭 雑(節会) |

| 16番 | 中納言行平 別(松) | 蝉丸 雑(関) |

| 17番 | 在原業平朝臣 秋(紅葉) | 河原左大臣 恋(染) |

| 18番 | 藤原敏行朝臣 恋(波) | 光孝天皇 春(若菜) |

| 19番 | 伊勢 恋(葦) | 左に同じ 恋(葦) |

| 20番 | 元良親王 恋(澪標) | 〃 恋(澪標) |

ここでは仮に、『百人秀歌』が先に出来、それを改訂して今の百人一首が出来上がった、とする国文学界の有力説を基に考察を進めたいと思います。この説に今のところ不都合な点は見出せないからです。逆に、百人一首が先に出来たとか、両方が同時に出来たとかいった考え方には、両者の配列を比較する上で、合理性を見出せません。

さて番外編その一で書いたように、『百人秀歌』では赤人・家持と「白」を詠んだ冬歌が続いていたことを嫌って、百人一首の編者は時代不詳の人物である猿丸大夫を赤人・家持の間に割り込ませたと考えられます。『百人秀歌』ではさらに6番安倍仲麿・7番参議篁と旅歌が連続し、しかも仲麿(西暦698年生)と篁(802年生)では時代に百年以上の開きがあります。この二人を何とか引き離したい――百人一首の編者はそう考えて、さらに配置の転換を考えたでしょう。そこで再び時代不詳の人物が利用されます。伝説的歌人、喜撰法師・小野小町・蝉丸の三人をまとめて仲麿の後に移し、その次に篁を置いたのです。

猿丸大夫が前へ移ったために、篁の後には中納言行平(818年生)が来ますが、僧正遍昭(816年生)の方が行平より前の人なので、篁の次へ移します。遍昭の後には、行平が仕えた陽成院と光孝天皇、また行平とほぼ同世代であるが身分の高い河原左大臣を置き、行平・業平の兄弟は当然この順序のまま。業平の次に来るのは、業平の妹婿であった藤原敏行が適当ですから、この順番も『百人秀歌』を踏襲します。次に来る伊勢(870年代生)・元良親王(890年生)は時代順の原則に抵触しないので『百人秀歌』の位置のままに残されたのでしょう。

こう考えれば、少なくとも二十番までの百人一首と『百人秀歌』の配列の違いを説明できます。

(2010年3月12日、2011年8月20日加筆訂正)

![万葉集(岩波文庫旧版 新訂新訓本)【電子書籍】[ 佐佐木信綱 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d80x80)

![藤原定家全歌集(補訂版)【電子書籍】[ 藤原定家 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d80x80)

最近のコメント