和歌歳時記:忘れ草 萱草(かんぞう/くわんざう) Daylily ― 2010年07月19日

和歌に「忘れ草」と詠まれてゐるのは、ユリ科の

忘れ草わが紐に付く香具山の古りにし里を忘れむがため

万葉集巻三、大伴旅人。大宰府に在つて、故郷への慕情を断ち切りたいとの心情を詠んだ歌。

漢土で「忘憂草」すなはち「憂ひを忘れさせる草」と呼ばれたのは、食用とされる若葉に栄養分が多かつた故のやうだが、万葉人たちは身につければ恋しさを忘れさせてくれる草として歌に詠んでゐる。紐に付けるとは、いはば魂に結びつける擬態だらう。

忘れ草我が下紐に付けたれど

醜 の醜草 言 にしありけり

万葉集巻四、大伴家持。数年間の離絶を経て、再び文通を始めた頃、従妹で将来の妻

|

| 忘れ草の若葉 |

平安時代の歌を見ると、やはり「恋を忘れる草」には違ひないが、少しニュアンスが異つてくる。藤原兼輔の作に、

かた時も見てなぐさまむ昔より憂へ忘るる草といふなり

とあり、そばに置いて眺めるだけで憂へを忘れる草に変はつてゐるのだ。また同じ頃には住吉の海辺が忘れ草の名所となつてゐて、紀貫之は

道しらば摘みにもゆかむ住の江の岸におふてふ恋忘れ草

と、長途の旅をも厭はずこの草を摘みに行きたいと歌つた(古今集墨滅歌)。

一般にワスレグサと呼ばれるのは薮萱草で、文字通り薮陰などで野生化してゐるのをよく見かける。黄色の条が入つた色合はなかなか美しいが、重弁で、ちよつとゴテゴテした、くどい感じのする花だ。対して一重の野萱草は涼やかで、見入るうちに本当に憂ひも忘れてしまひさうだ。下に掲げる写真は鎌倉の「萩の寺」として名高い宝戒寺の庭に咲いてゐた野萱草。

|

| 野萱草の花 |

因みに忘れ草と正反対の名を持つ「忘れな草」はヨーロッパ原産のムラサキ科の多年草。淡い青紫色の可憐な花をつけるが、古典和歌には詠まれてゐない。

**************

『小町集』 小野小町

わすれ草我が身につまんと思ひしは人の心におふるなりけり

『古今集』(題しらず) よみ人しらず

恋ふれども逢ふ夜のなきは忘草夢ぢにさへやおひしげるらむ

『古今集』(詞書略) 素性法師

忘草なにをかたねと思ひしはつれなき人の心なりけり

『古今集』(詞書略) 壬生忠岑

すみよしと海人は告ぐとも長居すな人忘れ草生ふといふなり

『貫之集』(わすれぐさ) 紀貫之

うちしのびいざすみの江に忘れ草忘れし人のまたや摘まぬと

『後撰集』(詞書略) 紀長谷雄

我がためは見るかひもなし忘れ草わするばかりの恋にしあらねば

『拾遺集』(詞書略) よみ人しらず

わが宿の軒のしのぶにことよせてやがても茂る忘れ草かな

『後拾遺集』(住吉に参りてよみ侍りける) 平棟仲

忘れ草つみてかへらむ住吉のきしかたのよは思ひ出もなし

『金葉集』(恋歌よみけるところにてよめる) 源俊頼

忘れ草しげれる宿を来てみれば思ひのきよりおふるなりけり

『拾遺愚草』(恋) 藤原定家

下紐のゆふてもたゆきかひもなし忘るる草を君やつけけん

『夫木和歌抄』(嘉元元年百首、不逢恋) 冷泉為相

下紐につけたる草は名のみして心にかれぬ人の面影

『亜槐集』(切恋) 飛鳥井雅親

つまばやな忘れははてぬ忘れ草やすめて心またつくすとも

『晩花集』(恋の歌とて) 下河辺長流

我がためは摘むも拾ふもしるしなき恋忘れ草恋忘れ貝

『赤光』 斎藤茂吉

『秋天瑠璃』 斎藤史

思ひ草繁きが中の忘れ草 いづれむかしと呼ばれゆくべし

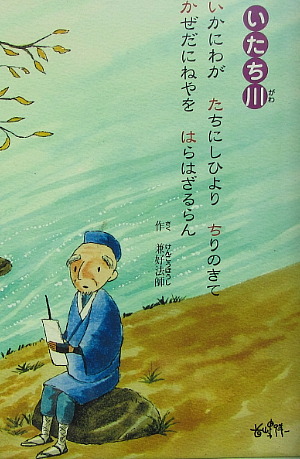

歌枕:いたち川(神奈川県横浜市栄区) ― 2010年07月19日

先週の金曜、横浜市栄区に要あつて出向き、通りかかつた川のほとりに和歌の案内板を見かけた。兼好法師が「いたちがは」の名を各句の頭に詠みこんだ折句歌だといふ。

いかにわが たちにしひより ちりのきて かぜだにねやを はらはざるらん

帰宅して『兼好法師集』を繙くと、次のやうに出てゐた。

さがみの国いたち河といふところにて、このところの名を句の

頭 に据ゑて、旅の心をいかに我がたちにし日より塵のゐて風だに閨を払はざるらん

締め切つた閨には風も吹かず塵が積もつたことだらうと、旅先から洛外の庵を思ひやつた歌。二度目の東下りの際の旅中詠で、相模国では他にこよろぎの磯(大磯市)、金沢(横浜市金沢区)でも歌を残してゐる。

さて《いたち川》は今も同じ名で呼ばれてゐる二級河川で、横浜市栄区を流れて柏尾川に注ぎ、柏尾川は藤沢市で境川に合流して相模湾に至る。「いたち」の字は「㹨」といふ珍しい字を用ゐるのが正式らしい。

川沿ひは緑豊かな遊歩道になつてゐて、木陰が心地よい。高度成長期にはコンクリートの護岸を築いたといふが、水質が悪化したため1980年代に水辺の復元工事を始め、今ではかなり自然が回復してゐる様子だ。都市河川の擬似自然護岸として、海外からも注目されてゐるといふ(参考:ウェブサイト「いたち川」)。

少し上流に溯ると、いたちの親子が遊んでゐた。魚を狙つてゐるのだらうか、ぴくりとも動かない。

「いたち川」の語源は「いでたち川」かといふ(Wikipedia)。栄区は横浜市の南端、鎌倉市と隣接する地で、かつては相模国鎌倉郡に属した。古人はこの川を渡り、鎌倉から各地へ「出で立つ」て行つたのだらう。

兼好の歌以外に詠まれた例は見つからないので、《歌枕》と呼んでよいかにはためらひがある。もう少し探してみるとしよう。

(2012年10月10日加筆訂正)

![万葉集(岩波文庫旧版 新訂新訓本)【電子書籍】[ 佐佐木信綱 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d80x80)

![藤原定家全歌集(補訂版)【電子書籍】[ 藤原定家 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d80x80)

最近のコメント