白氏文集卷十 孟夏思渭村舊居、寄舍弟 ― 2010年06月02日

孟夏、

嘖嘖雀引雛

稍稍笋成竹

時物感人情

憶我故園曲 我が故園の

故園渭水上 故園は

十載事樵牧

手種楡柳成 手づから

陰陰覆牆屋 陰陰として

兔隱豆苗大

鳥鳴桑椹熟 鳥は

前年當此時 前年此の時に当たりては

與爾同游矚

詩書課弟姪 詩書

農圃資僮僕

日暮麥登場 日暮るれば

天晴蠶坼簇 天晴るれば

弄泉南澗坐 泉を

待月東亭宿 月を待ちて

興發飲數盃

悶來碁一局

一朝忽分散

萬里仍羈束 万里

井鮒思返泉 井の

籠鶯悔出谷

九江地卑濕

四月天炎燠 四月の天

苦雨初入梅

瘴雲稍含毒

泥秧水畦稻 泥は

灰種畬田粟 灰は

已訝殊歳時

仍嗟異風俗

閑登郡樓望

日落江山綠 日は落ちて

歸雁拂鄉心 帰雁は

平湖斷人目 平湖は

殊方我漂泊

舊里君幽獨 旧里に君は

何時同一瓢

飲水心亦足 水を飲むも心

【通釈】やかましく鳴きながら雀は雛を連れて回り、

だんだんと竹の子は育って竹となった。

季節の風物は人の心を揺り動かし、

わが故郷の隅々を懐かしく思い出させる。

故郷と言うのは渭水のほとり、

この十年はもっぱら薪取りと牧畜を業とした。

手植えの楡や柳が成長して、

家屋をすっぽり陰で覆うほどになっていた。

菟は大きく育った豆の苗に隠れ、

鳥は熟した桑の実をついばんで鳴いていた。

先年のちょうど今頃は、

弟よ、おまえと一緒にあちこち遊び歩いたものだ。

詩経と書経を親戚の少年たちに教え、

田と畑で童僕らを働かせた。

日が暮れれば麦を広場に集め、

空が晴れれば蚕を

泉を眺めつつ南の谷川に座を設けたり、

月を待って東の

興が乗れば酒を飲むこと数杯、

気がふさげば碁をうつこと一局。

ところが或る朝、突然別れ別れになり、

万里を隔て、私は今も拘束された身だ。

井の中の鮒は泉に帰りたいと願い、

籠の中の鶯は谷を出たことを悔いる。

ここ九江は土地が低く湿っぽく、

初夏四月の天は既に炎暑だ。

重苦しい雨はとうとう梅雨に入り、

熱気を帯びた雲は少しずつ毒を含むようになる。

水田の泥の中に稲が植えられ、

焼畑の灰の中に粟が植えられている。

やはり南国は季節を異にするのかと疑い、

しかも風習が故郷と異なるのを嘆く。

閑な折、郡役所の楼に登って眺めると、

日は落ちて川も山も緑一色。

帰雁は郷愁の念を起こさせるが、

平かな湖水が私の目の前に立ちふさがっている。

異国に私はさすらい、

故郷に君はひとりぼっちだ。

いつの日か一つの

水を飲み交わすだけで心は満ち足りるだろう。

【語釈】◇嘖嘖 やかましいさま。◇稍稍 草木が次第に成長するさま。◇故園曲 「曲」は入り組んだ地形のすみずみ。◇坼簇 上蔟、すなわち熟蚕を集めて蔟(まぶし)に移すこと。「簇」を蔟とする本もある。蔟は蚕を移し入れて繭を作らせるためのもの。藁などで作る。◇九江 白居易の左降地、潯陽の別名。◇炎燠 炎暑。「燠」は暑い意。◇苦雨 長雨。◇入梅 梅雨、すなわち梅の実を熟させる長雨の季節に入る。◇瘴雲 「瘴」は炎暑の地に生じ、熱病などのもとになると考えられた気。◇拂鄉心 この「拂」は《ふるい起こす》といった意。◇瓢 ひょうたんの果実で作った器。飲み水や酒を入れる。

【補記】五言古詩による感傷詩。孟夏すなわち初夏陰暦四月、渭村の旧居を思い、弟に贈ったという。渭村(今の陝西省渭南市北)は白居易の家族が住んでいたところで、元和六年(811)母が亡くなった折、白居易はここに帰り、三年間喪に服していた。その後、江州司馬に左降されていた頃に作った詩である。第二句「稍稍笋成竹」、及び第二十七句「苦雨初入梅」の句題和歌がある。

【影響を受けた和歌の例】

・「稍稍(梢梢)筍成竹」の句題和歌

いつのまに根はふと見えし竹の子の梢におよぶ影と成るらん(三条西実隆『雪玉集』)

いつのまに憂き節しげくなりぬらむ竹のこのよはかくこそありけれ(香川景樹『桂園一枝』)

・「苦雨初入梅」の句題和歌

晴れぬ間をいかにしのばむ降りそむる今日だに木々のさみだれの宿(三条西実隆『雪玉集』)

軒くらく木々の雫のをやまぬは憂しや今日より五月雨の空(小沢蘆庵『六帖詠草』)

卯の花をくたすながめのさながらにいぶせさ添はる五月雨の空(橘千蔭『うけらが花』)

雲の記録20100603 ― 2010年06月03日

白氏文集卷十五 放言 其一 ― 2010年06月03日

放言 其の一 白居易

朝眞暮僞何人辨

古往今來底事無

但愛臧生能詐聖

可知甯子解佯愚 知る

草螢有耀終非火

荷露雖團豈是珠

不取燔柴兼照乘 取らず

可憐光彩亦何殊

【通釈】朝と夕で真実と虚偽が入れ替わる。誰が真偽を弁別できよう。

昔から今に到るまで、そうでなかった

ただ、臧の丈人が聖王を煙に巻いたのは愛すべきことであるし、

また甯武子が非道の世に愚者を装ったのも感じ入るところだ。

草葉の蛍は光り輝いても、所詮真の火ではない。

蓮の葉の露は丸いと言っても、どうしてこれが本当の珠だろうか。

燔祭の炎も、照乗の珠も、私は取らない。

ああ、それらの美しい輝きも、蛍の火や蓮の葉の露と何の異なるところがあろう。

【語釈】◇朝眞暮僞 真と偽の見分け難いことを言う。◇底事無 この「底」は疑問や反語をあらわす副詞。ここは反語で、《どうして無いことがあろう、いやいつでもあったのだ》といった意になる。◇臧生能詐聖 「臧生」は『荘子』外篇「田子方篇」に見える臧の丈人。周の文王より師と仰がれ、無為自然の政治を尋ねられると、文王を煙に巻いて消息を絶った。「詐聖」はそのことを言う。◇甯子解佯愚 「甯子」は『論語』公治長篇に見える「甯武子(ねいぶし)」。「邦に道あれば則ち知、邦に道なければ則ち愚」(国に道が行われている時は智者で、行われていない時は愚者を装った)。◇荷露 「荷」は蓮の葉。◇燔柴 柴を敷いた上に犧牲を置き、燃やして神に捧げる儀式。◇照乘 照車とも。前後十二台の車を明るく照らしたという珠玉。『史記』などに見える。◇可憐 ここは歎息の心であろう。

【補記】元稹が江陵に左遷されていた時に作った「放言長句詩」五首に感銘した白居易が、友の意を引き継いで五首の「放言」詩を作った。その第一首。当時白居易は左遷の地江州へ向かう船中にあったと自ら序に記す。正義を求めた上訴を理由に、自身を左遷した朝廷に対する批判を籠めた詩である。元和十年(815)の作であろう。

露を珠に喩えたのはこの詩に限らないが、遍昭の歌はおそらく法華経湧出品と掲出詩を踏まえたものであろう。「荷露似珠」「荷露成珠」などの題で詠まれた和歌には、直接的・間接的に掲出詩を踏まえたと思われるものが多い。また「草蛍」などの題で詠まれた歌にも掲出詩の「草螢有耀終非火」の句の影響が窺える。『伊勢物語』の歌(新古今集では在原業平作)の類似は或いは偶然かも知れないが、当時流行した《まぎらわしさ》の趣向が漢詩の影響下にあることは間違いない。

【影響を受けた和歌の例】

はちす葉のにごりにしまぬ心もてなにかは露を玉とあざむく(遍昭『古今集』)

はるる夜の星か川辺の蛍かも我がすむかたに海人のたく火か(『伊勢物語』)

難波江の草葉にすだく蛍をば蘆間の舟のかがりとやみん(藤原公実『堀河百首』)

さ夜ふけて蓮の浮葉の露の上に玉とみるまでやどる月影(源実朝『金槐和歌集』)

蛍ゐる蓮の上のしら露や色をかへたる玉みがくらん(正徹『草根集』)

玉かとてつつめば消えぬ蓮葉におく白露は手もふれでみん(小沢蘆庵『六帖詠草』)

和歌歳時記:蓮葉(はちすば) Lotus leaf ― 2010年06月03日

初夏、大きな葉を池に浮かせ始めた蓮は、やがて水面から茎を高く差し伸ばす。径40センチほどにもなる葉はよく水を弾き、表面に置いた水滴を風にころがす。

『古今集』 はちすの露をみてよめる 僧正遍昭

はちす葉のにごりにしまぬ心もてなにかは露を玉とあざむく

「はちす」は

沼や湿田に育ち、泥水に染まることなく清らかな花を咲かせる蓮。そんな清浄な心を持ちながら、どうして人を欺くやうな真似をするのか、と戯れた。

蓮が仏教と縁の深いことは言ふまでもないが、釈教の寓喩を籠めてゐるわけではあるまい。古今集では夏の部に入る歌だ。日頃見馴れた池の蓮に対する親しみをこめた、仏者らしい風流のまなざしと解したい。

夏も盛りとなれば、蓮池はびつしりと葉で覆はれ、熱帯的な風景を見せる。浮いてゐる葉は「

『金葉集』 水風晩涼といへる心をよめる 源俊頼

風ふけば蓮の浮葉に玉こえて涼しくなりぬ日ぐらしの声

『長秋詠藻』 夏 藤原俊成

小舟さし手折りて袖にうつし見む蓮の立葉の露の白玉

夕立のあと、風と共に浮葉の上をすべり、こぼれてゆく露の白玉――そこへ蜩の声を響かせてさらに涼気を添えた俊頼の詠。小舟で池に乗り出し、手折った立葉の露の白玉を袖に移したいと願った俊成の詠。いづれも、蓮の葉とそこに置いた白露の清らかな美への憧れが、蒸し暑い日本の夏に一服の涼を求める心と結び付いてゐるやうだ。

なほ、晩秋から冬の枯れ蓮もよく歌に詠まれたが、別項で取り上げたい。

**************

『万葉集』巻十六(詠荷葉歌) 長意吉麻呂

蓮葉はかくこそあるもの意吉麻呂が家なるものは

『万葉集』巻十六 作者不明

ひさかたの雨も降らぬか蓮葉に溜まれる水の玉に似たる見む

花に咲き実になりかはる世を捨てて浮葉の露と我ぞ

夕立の晴るれば月ぞ宿りける玉揺り据うる蓮の浮葉に 『玉葉集』(守覚法親王家五十首歌に) 藤原実房

夕されば波こす池のはちす葉に玉ゆりすうる風の涼しさ 『壬二集』(夏) 藤原家隆

音羽川せき入れぬ池も五月雨に蓮の立葉は滝おとしけり 『新後拾遺集』(千五百番歌合に) 後鳥羽院

風をいたみ蓮の浮葉に宿しめて涼しき玉に

さ夜ふけて蓮の浮葉の露の上に玉とみるまでやどる月影 『新後拾遺集』(題しらず) 小倉実教

風かよふ池のはちす葉波かけてかたぶくかたにつたふ白玉 『玉葉集』(百首御歌の中に、蓮を) 伏見院

こぼれ落つる池のはちすの白露は浮葉の玉とまたなりにけり 『為尹千首』(池蓮) 冷泉為尹

池水に藻臥しの鮒や乱るらん蓮のうき葉のゆるぎ立ちぬる 『草根集』(荷露成珠) 正徹

池広き蓮の立葉のうつりゆく玉の林の露の下風 『春夢草』(蓮露) 肖柏

風ふけば露のしら玉はちす葉にまろびあひてもそふ光かな

『六帖詠草』(荷露似玉) 小沢蘆庵

玉かとてつつめば消えぬ蓮葉におく白露は手もふれでみん

いま過ぎし一村雨は蓮葉のうへの玉とも成りにけるかな

旅のメモ:山の辺の道 ― 2010年06月04日

近鉄天理駅に着いたのは午前十時少し前。観光案内所で詳しい案内図をもらい、出発。既に大半は店開きして賑やかなアーケードを通り抜け、壮大な天理教教会本部を横目に石上神宮を目指す。

十時半、神宮着。時々小雨の降る天気だったが、しっとりと濡れた新緑はかえって美しさが引き立った。

鳥居の手前に柿本人麻呂の歌「をとめらが袖ふる山の瑞垣の久しき時ゆ思ひき我は」を万葉仮名で刻んだ碑がある。「瑞垣」は神社の垣のことだが、元来は上の写真の右側の垣のような苔むした石垣のことを言ったのではないかと思われる。であればこそ「瑞垣の」が「久し」の枕詞たり得る。ところで私のハンドルネームは恥ずかしながらこの歌に由来するのだ。

境内には鶏が多数放し飼いされている。神の鳥として大切にされているそうだ。何か由緒があるのかと調べてみたが、よく分からない。誰かの捨てた鶏が野生化しただけだとする説をネットで読んだが、本当だろうか。鶏は元来祭祀のために家畜化された鳥で、日本でも関所などで御祓いのために飼われていたことが知られている。

神宮の境内から山の辺の道に通じている。その入口の目印になるのが牛の像だ。

大神神社を目指し、南へ下る。やがて果樹園の中を抜ける道となる。ちょうど柑橘類の花が咲いていて、佳い香りがいちめんに漂っていた。池では蛙が鳴き、道端の野茨も満開だ。視界がひらけると、大和三山が望まれる。あいにく靄っていたが。

再び出発し、神社や古墳を辿ってゆく。道のほとりには随所に万葉歌を刻んだ石碑があって、長い道のりも飽きることなく歩けた。

なぜか傾いている棟方志功書の歌碑。「あなし河川波たちぬまきむくのゆづきがだけに雲居立てるらし」。

近くに井寺池という池があり、岸辺に歌碑が点在しているというので、一巡りしてみた。中で印象的だったのは川端康成筆の「大和は 国のまほろば」だ。

たたなづく青垣山を眺めつつ歩いて来た身には、いっそう沁みる歌だ。

井寺池のほとりより三輪山を望む。

玄賓庵や狭井神社を経て、午後三時、大神神社着。思ったより早く着いた。というかもっと寄り道してもよかった。天理駅からすると、15キロ程の距離を五時間かけて歩いたことになる。

雲の記録20100605 ― 2010年06月05日

詩經 國風 摽有梅 ― 2010年06月06日

摽有梅

其實七兮 其の

求我庶士 我を求むるの

迨其吉兮 其の

摽有梅

其實三兮 其の実三つ

求我庶士 我を求むるの

迨其今兮 其の今に

摽有梅

頃筐塈之

求我庶士 我を求むるの

迨其謂之 其の

【通釈】梅が落ちてます。

その実は七つ。

私めあての殿御方、

吉日選んでおいでなさい。

梅が落ちてます。

その実は三つ。

私めあての殿御方、

おいでになるなら今のうち。

梅が落ちてます。

手かごはからっぽ。

私めあての殿御方、

言い寄りなさい口づから。

【語釈】◇摽 「

【補記】歌垣などで謡われた詩かという。女が男に果物を投げて誘い、当てられた男は

【影響を受けた和歌の例】

我ほしといふ人もがな梅の実の時し過ぎなば落ちや尽きまし(佐久間象山『省諐録』)

雨つつみ日を経てあみ戸あけ見れば

雲の記録20100606 ― 2010年06月06日

和漢朗詠集卷上 夏夜 ― 2010年06月08日

空夜窗閑螢度後

深更軒白月明初

【通釈】蛍が通り過ぎたあと、暗い夜空に窓はひっそりしている。

月が明るく射し始めると、深夜でも軒先は白々としている。

【語釈】◇空夜 月が出ていない夜。「こうや」は古くからの読み癖。

【補記】和漢朗詠集の作者表記は「白」すなわち白居易とするが、誤り。釈信阿私注によれば題「夜陰に房に帰る」、作者は「紀納言」すなわち紀長谷雄。原詩は散逸。宮内卿の歌は両句の本説取り。

【影響を受けた和歌の例】

ながむれば心もつきぬ行く蛍窓しづかなる夕暮の空(藤原俊成『五社百首』)

軒しろき月の光に山かげの闇をしたひてゆく蛍かな(宮内卿『玉葉集』)

たえだえに飛ぶや蛍のかげみえて窓しづかなる夜半ぞすずしき(宗尊親王『竹風和歌抄』)

我が心むなしき空の月影を窓しづかなる菴にぞ見る(頓阿『頓阿句題百首』)

しづかなる夜半の窓より思ふ事むなしき空の月を見るかな(頓宗『頓阿句題百首』)

軒しろき月かとみれば更くる夜の衣にほはす梅の下風(正徹『草根集』)

閑かなる窓に月ある深き夜になほ夢はらふ荻のうは風(飛鳥井雅親『続亜槐集』)

荻の音にうちおどろけば軒白し夜ぶかき月や空にほのめく(三条西実隆『雪玉集』)

百人一首 なぜこの人・なぜこの一首 第11番:参議篁 ― 2010年06月11日

わたの原

【なぜこの人】

参議

六歌仙の僧正遍昭や在原業平よりも一時代前の人で、生れは延暦二十一年(802)。大伴家持が万葉集の巻末の歌を詠んでから四十三年後、世はいわゆる「国風暗黒時代」を迎えていました。宮廷の晴の文藝は漢詩に取って代わられ、和歌は士大夫から見向きもされなくなっていた時代、篁は独り和歌にも心を配っていたと見えます。言わば万葉集と六歌仙の間の空白を埋める歌人と言え、和歌史上貴重な存在です。

古今集に六首の歌を残し、いずれも佳詠で、この人の詞藻の豊かさが偲ばれます。

もとより本領は漢詩にあり、彼の抜群の詩才を伝える逸話はいくつかありますが、中でも有名なのは大江匡房『江談抄』に書き留められたエピソードです。

ある日離宮に篁を召した嵯峨天皇は、秘蔵していた白氏文集の詩句を一文字だけ変え、自作として篁に示し、意見を問いました。すると篁はその変更した一字を指摘して改案を奏上しましたが、その改案はまさに白楽天の原詩通りだったのです。天皇は大いに驚き、「汝の詩情は楽天と同じきなり」と賞賛したと言います。

これによれば当時篁はまだ白氏文集を知らなかったことになりますが、彼の遣唐副使時代の詩には白楽天の影響が見え(小島憲之『国風暗黒時代の文学』)、篁は白詩の最初期の受容者であったことが知られます。

白氏文集はやがて日本の貴族・文人の間で大流行し、王朝和歌や源氏物語に決定的な影響を与えることになります。藤原定家も白楽天の詩を愛すること甚だ深く、白詩に倣った漢詩句を自ら作ったりもしています。彼にとって白氏文集は詩想を汲む涸れない泉の如きものでした。

白楽天に並び立つと称された詩才の持ち主として、また和漢兼作の先駆者として、定家に限らず、当時の文人たちの篁に寄せる敬意には浅からぬものがあったことでしょう。

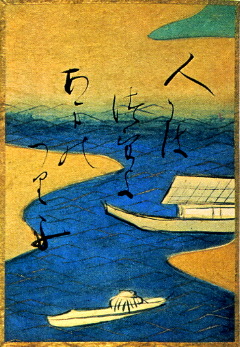

【なぜこの一首】

百人一首の参議篁の歌は、古今集では次のように詞書を付して載っています。

隠岐の国に流されける時に、舟にのりて出でたつとて、京なる人のもとにつかはしける

わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人にはつげよ海人の釣舟

|

|

| 光琳カルタ 参議篁 |

出航地は不詳ですが、難波と考えるのが普通です。瀬戸内海を航行し、関門海峡を抜けて日本海に出、隠岐を目指すというのが当時の一般的なルートでした。なればこそ「八十島かけて」には万感の思いが募りましょう。

悲愴な心情を詠みつつ、一首の調べは高い緊張を保ち、むしろ雄壮たる響きがあります。これは一つには、初二句が"watanohara yasosima kakete"とa音が多いため歌い出しに勢いがつき、その勢いのまま「人には告げよ」の命令形へ繋げているところに由来するでしょう。そして結句、人ならぬ「海人の釣舟」に呼びかけて一首の余韻を深くしています。「只今我に対する物は、釣舟ばかり也。仍大やうに人にはつげよといへり。心なき釣舟に人にはつげよといへる心、尤感ふかし」(『百人一首抄』)。戦国武将でもあった細川幽斎の評です。

この歌は藤原公任によって高い評価を受け、『

定家はと言うと、『定家八代抄』に撰入したくらいで、古歌を多く採った『秀歌大躰』にさえ入れず、篁のこの歌を決して秀逸とは見ていなかったようです。本歌取りをした形跡もなく、愛誦していたとも思えません。

ところが百人一首を撰する直前、『八代集秀逸(別本)』に突然この歌を採っているのは、どうしたことでしょう。

『八代集秀逸』は、定家の日記『明月記』の記事から、当時隠岐に流されていた後鳥羽院の発意になる撰集であると推測されています。隠岐への旅立ちを詠んだ篁の歌を撰んだのは、院に対する何らかのメッセージだったのではないでしょうか。

そこで注目されるのが『百人秀歌』における猿丸大夫との合せです。

07 わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人にはつげよ海人の釣舟

08 奥山にもみぢ踏みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋はかなしき

「一見意外な合せであるが、片や配所へ向けて漕ぎ出る人を、片や深山へ帰ってゆく小牡鹿を、見送る哀切を以てしたのであろう」と安東次男は暗示に富んだ指摘をしました(『百首通見』)。

二首を並べて見て、私は、遠島へと漕ぎ出た人を、見当外れの奧山に探して泣く鹿(あるいは猿?)――という、奇妙にして哀切な情景を思い浮かべます。両者が出逢うことは決してありません。

大海原の彼方、隠岐に流された後鳥羽院を想起せざるを得ない篁の歌に、定家は奥山の隠逸歌人猿丸大夫の歌を合せているのです。

なお、後鳥羽院に対する定家の複雑な心情を百人一首の撰集過程に跡付け、詳述したのは、私が知る限りでは樋口芳麻呂氏の論文「百人秀歌から百人一首へ」(昭和四十七年『文学』)とその続篇「『百人一首』への道」(昭和五十年『文学』)が最初です。これらに反論した石田吉貞の文章と共に、百人一首研究史を画する名論文でした。

後鳥羽院・定家の関係について私の思うところは、「なぜこの人、なぜこの一首」を追究しつつ、折々触れる機会もあるでしょう。

【なぜこの位置】

百人一首の配列でよく不審とされるのが、篁が小町より後に置かれていることです。というのも、一説に篁は小野小町の祖父とされているためです(尊卑分脉など)。もっとも、定家の時代にそうした説があったことは確認できません。小町は「承和比人歟」(三十六歌仙伝)、すなわち仁明天皇の頃の人とされ、嵯峨天皇の時代に既に文章生であった篁より後代の人という認識はあったと思います。そこで『百人秀歌』では篁が7番、小町が13番となっているのですが、百人一首では小町が9番に上がり、篁が11番に下がっています。この点については、喜撰法師の章で考察しましたので、そちらを御覧下さい。

(2010年10月26日加筆訂正)

![万葉集(岩波文庫旧版 新訂新訓本)【電子書籍】[ 佐佐木信綱 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d80x80)

![藤原定家全歌集(補訂版)【電子書籍】[ 藤原定家 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d80x80)

最近のコメント