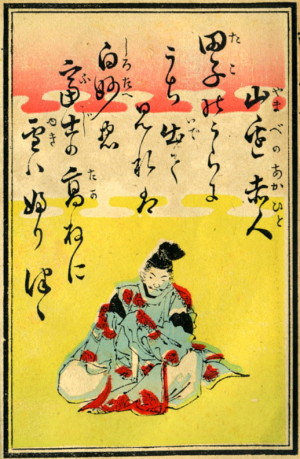

百人一首 なぜこの人・なぜこの一首:第4番山辺赤人 ― 2010年01月30日

田子の浦にうち出でてみれば白妙の富士の高ねに雪はふりつつ

【なぜこの人】

『古今集』真名序に「柿本大夫トイフ者有リ。(中略)山辺赤人トイフ者有リ。並ビニ和歌ノ仙ナリ」と柿本人麿と並称され、同仮名序には「人麿は赤人が

なお、平安時代以降は、

【なぜこの一首】

この歌は新古今集に採られているものの、撰者の一人であった定家は推薦人に名を列ねていません。自撰の秀歌撰では『定家八代抄』と『秀歌大躰』に採っていますが、前者は総数千八百首を超える、勅撰集からの抜粋手控えの書であり、後者はまだ少年だった後堀河天皇に進献した書と伝わる、初心者のお手本になるような平明な佳詠を集めた書と見え、いずれにしても定家の好みをつよく反映した秀歌撰とは言えません。

しかも定家がこの歌を本歌取りの対象としたことは絶えてなく、どうやら定家は「田子の浦に…」の歌を自分の好尚にかなった秀歌として百人一首に採ったわけではなさそうです。

赤人の歌の中では、新古今集に定家自ら撰び取り、歌論書『詠歌大概』に「堪能先達之秀歌」として挙げた「ももしきの大宮人はいとまあれや桜かざして今日も暮らしつ」を最も高く評価していたようです。この歌は『俊成三十六人歌合』『時代不同歌合』などにも採られ、新古今時代には衆目一致した赤人の代表歌でした。

では定家が「田子の浦に…」の歌を撰んだ理由はどこにあったのでしょう。

秋の田のかりほの庵の苫をあらみ我が衣手は露にぬれつつ

春すぎて夏きにけらし白妙の衣ほすてふあまのかぐ山

あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む

田子の浦にうち出でてみれば白妙の富士の高ねに雪はふりつつ

こうして今までの四首を並べてみて面白いのは、二首一対の組合せが暗・明のコントラストを繰り返しているように見えることです。しかも天智天皇と人麿の歌は夜の孤独を詠んで共通し、持統天皇と赤人の歌は第三句「白妙の」が一致し青(新緑・海)と白(衣・富士)の対比まで共通しています。

こうした顕著な対比は最初の二組だけで終ります。露わなコントラストが度々反復されればわざとらしくなり、興醒めなだけですから。

持統天皇の項で触れたように『百人秀歌』には二首一対の構想がありますが、左右を記すなど正式に歌合の形式を取るわけではないので、注意深い読者でなければ編者の意図を見逃してしまうかもしれません。定家は百首の始まりにおいて対照を際立たせることで、読者に注意を喚起したのではないでしょうか。この点については、追々考察を進めてゆきたいと思います。

さて、この歌も万葉集の原歌との比較がよく取り沙汰されます。もとは万葉集巻三の長歌「山部宿禰赤人望不盡山歌一首」に添えた反歌で、現在の定訓は「田子の浦ゆ打ち出でて見れば真白にぞ富士の高嶺に雪はふりける」。長歌と併せ読んでより真価を発揮する歌ですが、独立した歌としても堂々たるものです。

田子の浦にうち出でてみれば白妙の富士の高ねに雪はふりつつ

この訓み方は、平安末期の『類聚古集』(万葉集の再編本)や『和歌初学抄』に見え、定家の時代には定着していたようで、新古今集にもこの形で冬の部に撰入されました。

原作者の真意を損なう訓みであることは否定できません。が、「田子の浦に」としたことにより、視界の展開の速度感がはやまり、色彩(海の青と雪山の白)の対比はより鮮明になりました。第三句を「白妙の」と言った時点で富士の頂が白いことは既定の事実となり、結句に詠嘆の籠る助動詞をつけて「雪は降りけり」とするのは如何にも不自然となりますから、作用の持続を匂わせる「降りつつ」の形で纏まりを付けねばならなくなったのでしょう。

なお、「つつ」止めは万葉集に数多く見られる(計四十二首)古風な結び方ですが、定家の時代には本来の反復継続の意をやや離れ、助動詞「り」や「たり」などの代りに「つつ」を置いて一首を締めた例が多く見られます。「り」「たり」で終えるよりも余韻が残るので、当時の歌人に好まれたのでしょう。源実朝の歌に、

夕されば汐風さむし浪間より見ゆる小島に雪は降りつつ

というのがあり、沖の小島に雪が落ちるさまが見えるわけもなく、この「降りつつ」は「降れり」すなわち「降り積もっている」の意ですが、そこへさらに降雪の繰り返しの予兆を響かせて終わるのです。それはまた、夜に向けて汐風がますます寒くなる予感を呼び起こして、一首の余韻を深めます。「雪は降りけり」や「雪ぞ降りける」ではこうした余情は生れません。

実朝はおそらく赤人の歌に影響を受けたのでしょうが、当時の人々が赤人の「富士の高嶺に雪は降りつつ」をどう受け取ったかを知る良い例になるでしょう。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://yamatouta.asablo.jp/blog/2010/01/30/4848160/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

![万葉集(岩波文庫旧版 新訂新訓本)【電子書籍】[ 佐佐木信綱 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d80x80)

![藤原定家全歌集(補訂版)【電子書籍】[ 藤原定家 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d80x80)

最近のコメント