百人一首なぜこの人・なぜこの一首 第12番:僧正遍昭 ― 2010年07月25日

天つ風雲の通ひ路吹きとぢよ乙女の姿しばしとどめむ

【なぜこの人】

僧正遍昭も六歌仙の一人です。僧侶にして歌仙という意味では、先に見た喜撰法師と同じですが、喜撰が自由な立場の世捨て人であったらしいのに対し、遍昭は官僧であって、生涯朝廷との関係が切れることはありませんでした。喜撰を能因や西行といった隠遁歌人のみなもととすれば、遍昭は行尊や慈円といった僧綱歌人のさきがけと言えましょう。

俗名は

比叡山で天台宗を学び、修行に努め、すぐれた験力を得て、清和天皇の病を癒したという話も伝わります(今昔物語など)。仁和元年(885)、官僧の最上位である僧正となり、同年暮には七十賀を光孝天皇より受けました。因みに後世、後鳥羽院が定家の父釈阿(藤原俊成)の九十賀を祝ったのは、光孝天皇と遍昭の故事に倣ったものと言われています。晩年は

光孝天皇とは歌友でもあり、古今集前夜の宮廷歌壇において遍昭は重要な位置を占めます。古今集には十七首を載せ、業平・小町と共に、いわゆる「歌仙期」(小西甚一『日本文藝史』)を代表する歌人です。

古今集の序には六歌仙の筆頭として遍昭を挙げ、「華山僧正尤得歌体(華山僧正は尤も歌の体を得たり)」(真名序)と賞賛の語が見えます。古今集の歌風の最もすぐれた先駆者として、まことに当を得た評価と言うべきでしょう。もとより、その後は例によって辛口の批評が続きます。

「まことすくなし。たとへば、絵にかける

あたかも「天つ風…」の歌のことを言っているかのようです。しかしこの評言を逆手に取れば、遍昭は言葉によって人の心を動かすほどの美しい絵が描ける手腕の持ち主だった、とも言えるのではないでしょうか。

【なぜこの一首】

天つ風雲の通ひ路吹きとぢよ乙女の姿しばしとどめむ

|

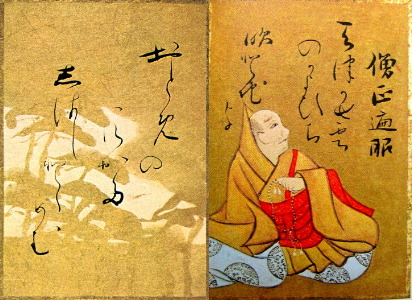

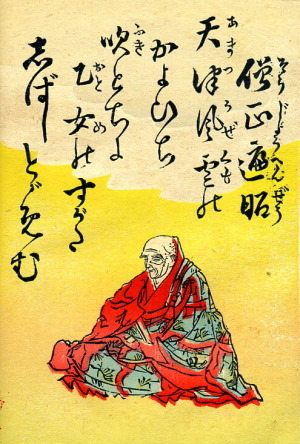

| 光琳カルタ 僧正遍昭 |

禁中は「雲の上」に喩えられましたから、内裏を吹きぬける風はすなわち「天つ風」と見なされます。天つ風であれば、雲の通い路を吹き閉じるように、乙女らが舞台を出入りする通路を塞いでおくれ――と、古今集時代に特徴的な「見立て」の技法を用いて、舞姫たちが紫庭の舞台を立ち去ることを惜しんだ歌です。

尤も、詞書を伴わない百人一首の歌として味わう場合、「乙女」を五節の舞姫とする制約はなくなり、文字通り天津乙女の姿が空にある、幻想的な光景を思い描いてよいことになります。それを眺めているのが僧侶としての遍昭であっても少しも構わないわけです(小倉百首の歌人名はあくまでも「僧正遍昭」であって、「良岑宗貞」ではないのですから)。『百人秀歌』での蝉丸との合せからすれば、そう読んだ方が面白くもありましょう。逢坂山の隠者は地上の人々の流転のさまに会者定離の感慨を催し、一方花山の僧正は、空の彼方に消え去る天女との別れを名残惜しんでいるのです。

趣向の柄が大きく、百人一首の中でも華麗さにおいて際立つ一首でしょう。「天つ風」と視野を広く明るい響きで歌い出し、「吹きとぢよ」の命令形につなげて、参議篁の「わたの原」の歌に通じる気宇の大きさと調べの高さがあります。しかも結句「しばしとどめむ」には清々しい哀情が籠もり、定家が遍昭を「余情妖艶体」の歌人の一人として称揚した(『近代秀歌』)のも、この歌を読めば肯けることです。

なお、『百人秀歌』で前の組の奇数番、小野小町が容色の衰えを歎いた「花の色はうつりにけりな」に、「乙女の姿しばしとどめむ」の句が呼応することも面白く感じられます。因みに遍昭は小町と親しかったらしく、名高い贈答歌を残しています。

歌と歌が響き交わし、人と人が語り交わす。百人一首もこの辺りまで来ると、歌や人のつながりが複雑に絡み合い始め、私などは定家の撰歌の妙に陶然たる思いがしてくるのです。

(2010年9月29日加筆訂正)

コメント

_ 無荒 ― 2010年07月25日 17時07分

_ 水垣 ― 2010年07月25日 17時41分

_ ぱぐ ― 2010年07月26日 09時26分

この歌というと、「天津乙女」というタカラジェンヌがいたという話をいつも思い出します。最近は百人一首にちなんだ芸名を聞きませんが、歌劇団を作った小林一三は好きだったのでしょうね。有馬稲子も百人一首にちなんだものだそうで、今の人は2代目だか3代目だかだったと思います。

柄の大きい、いい歌ですね。わたしが好きな崇徳院の上の句と対にしてもいいくらい。

『日本文藝史』は定家のあたりを過ぎまして、一休の漢詩に入りました。あしたまでに図書館に返すため、せっせと読んでいます。

_ 水垣 ― 2010年07月26日 21時34分

さっきこちらではすごい雷雨がありましたが、そちらは異状ないでしょうか。

宝塚歌劇団員の芸名、大正時代頃はほとんど百人一首由来だったそうですね。

「瀬尾はやみ」なんて崇徳院の初句そのままの名もあったそうです。

淡島千景もたしか「淡路島かよふ千鳥の…」から来ていましたね。

『日本文藝史』はもう第三巻ですか。私もあまり老眼が進まないうちに読破に挑戦したいのですが…。

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://yamatouta.asablo.jp/blog/2010/07/25/5247535/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

![万葉集(岩波文庫旧版 新訂新訓本)【電子書籍】[ 佐佐木信綱 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d80x80)

![藤原定家全歌集(補訂版)【電子書籍】[ 藤原定家 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d80x80)

最近のコメント