新刊のお知らせ 『昨日まで』 ― 2019年09月14日

Kindleにて吉井勇の第二歌集『昨日まで』の電子書籍を発売しました。216円です。

「明治の青春」が溢れんばかりに詰まっていた処女歌集『酒ほがひ』から三年後の出版ですが、早くも宴の後といった悲哀感ただよう歌集となっています。鎌倉で出逢った恋人との別れが尾を引いているように感じます。

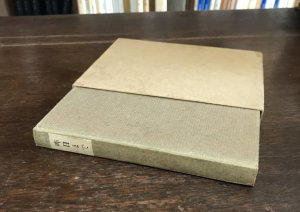

一流の美術家を贅沢に使って麗しい装幀だった『酒ほがひ』に対し、こちらは唯の段ボールみたいな函に、セピア色の紙装の文庫サイズの本。表紙には著者名もなく、ただタイトルの活字を刷った白紙が背に貼り付けられているだけという、究極のシンプルな装幀です。しかし大変気品の感じられるもので、勇自身非常に気に入っていたそうです。私もこれほど地味に品の良い本はちょっとないように感じています。装幀を含め、勇の中で一番好きな歌集かもしれません。

それにしてもあまりにも渋い装幀なので、電子書籍では表紙にイラスト素材を使いました。

ここにはちょっと変わった歌を引いてみましょう。

短銃のあるところまで往かしめよさすらひびとの足のまにまに

秋の日はさむくかなしく路傍の一人の馬鹿の背にもさすかな

みづうみの山椒魚の夢にさへなほおもひでのありけるものを

ひとふしは江戸のむかしを慕ふらむまたひとふしは今を泣くらむ

二首目の「馬鹿」はもちろん自分のことを言っているのです。四首目は、勇が愛した新内流し、柳家紫朝を詠んだ歌です。

新刊のお知らせ 大田垣蓮月全歌集 ― 2019年09月12日

村上素道篇『蓮月尼全集』の和歌篇を電子書籍化したものです(消息篇・伝記篇の電子化は未定です)。

「海人の刈藻」と「拾遺」歌集、それに増補復刻版(思文閣刊)に影印と翻刻が収録された「蓮月歌集」「花くらべ」も加え、蓮月の全歌890余首を収めました。漢字は新字体に改めてあります。

「蓮月歌集」は蓮月手控えの歌集であったらしく、ほとんどは「海人の刈藻」「拾遺」に既出の歌です。未見の歌は私の数えたところでは23首でした。草花の画帖「花くらべ」は全て既出の歌です。

世に知られる名歌は「海人の刈藻」に含まれますが、「拾遺」にも面白い歌が少なくありません。蓮月が西郷隆盛に送り、江戸城無血開城を導いたとも言われる歌もこの「拾遺」に含まれています。

戊辰のはじめ事ありしをり

うつ人もうたるる人もこころせよおなじ御国の御民ならずや

あだみかたかつもまくるも哀なりおなじ御国の人とおもへば

史実かどうかは私にはよくわかりませんが、伝説だとしても蓮月尼にふさわしい話だと思います。幕末京都に降り立った観音様みたいな人でしたから。

ところで私の住む鎌倉二階堂地区は台風15号の影響で猛暑の中3日間停電、昨夕ようやく復旧しました。「もう限界」と思っていた頃だったので、本当にほっとしました。今なお停電の続く地域の方々を思うと心が痛みます。

鎌倉は中心部がさしたる被害を受けず、一部の住宅地のみの停電・断水被害でした。ですから食料などはいくらでも買いに行けたのですが、暑さには参ったので、ノートパソコンを持って、街なかのカフェに避難していました。無料でWi-Fiが使え、電源・USBコンセント備え付けの店が近所にあったので、仕事をするのにさほど支障ありませんでした。

大変だったのは漫画家をやっている妻。貸し会議室やカラオケ店、貸しマンションなどをアシスタントさん達と転々、今朝やっと帰宅です。

私は夜は自宅のバルコニーで籐椅子に寝そべりながら、秋の月を眺めて暑さをやり過ごしていました。蓮月の名歌をもじれば、

灯りつかぬ街の暗さに折を得て秋なほ暑き月の下臥し

といったところでしたが、やはりほとんど眠れませんでした。

Kindleオーナーライブラリーで本を借りるには ― 2019年09月03日

新刊のお知らせ 玉葉和歌集(正保四年版本) ― 2019年09月02日

タイムセールでKindleが安く買えます ― 2019年09月01日

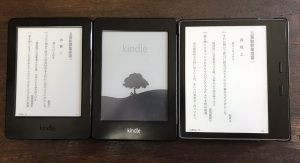

明日2日まで、Kindle(Newモデル)が下記価格より2,000円OFF、Kindle Paperwhiteが4,000円OFF、Kindle Oasis (旧モデル、第9世代)が8,000円OFFで購入できます。この機会に検討されてはいかがでしょう。

私は3タイプ全て持っていますが、画面が広くて操作性もすぐれる(ページ送りボタンがあるなど)Oasisを入手してからは、こればかり使うようになり、他の二つは自分で作った電子書籍のチェック以外には使わなくなってしまいました。

電子書籍中心の大読書家の方には、ぜひOasisをお奨めしたいです。コミックもこれだと読みやすいです。

私は仕事でもKindleが手放せず、一日中これで本を読んでいることもよくありますが、以前の機種はそんな酷使にも5年耐えました。

専用機種を持っていると、「オーナーライブラリ」と言って、月に1冊無料で電子書籍が借りられるという特典もあります。1000円の本を5年間毎月借りれば、それだけで6万円得した勘定になります。専用リーダーは決して高い買い物ではないと思います。

新刊のお知らせ『草径集(岩波文庫補訂版)』 ― 2019年08月25日

Kindleにて大隈言道歌集『草径集』の電子書籍を発売しました。320円です。

底本は正宗敦夫の校訂になる岩波文庫です。新日本古典籍データベースで大隈言道自ら版下を作った『草径集』が閲覧できるようになっていましたので、岩波文庫を校正してみたところ、誤りが幾つか見つかりましたので、補訂版として電子出版したものです。振り仮名・振り漢字も補足しました。

幕末という激動の時代を、政治とは無縁に生きたような大隈言道ですが、その世界観はなかなかラディカルでした。ものの観察の仕方など、今も学ぶところが多い人と思います。

新刊のお知らせ『みだれ髪(初版本電子復刻・全挿画付)』 ― 2019年08月17日

Kindleにて与謝野晶子の『みだれ髪』の電子書籍を発売しました。

『みだれ髪』はすでに青空文庫版が無料で入手でき、他にも電子書籍は数種出版されているので、今更と思っていたのですが、美しい初版本の復刻版はいまだ出ていないので、「初版本電子復刻・全挿画付」として出版することにしたものです。

藤島武二装幀の表紙、扉絵、挿画をカラーのデジタル画像として収録しています。

本文については、明らかな誤植・誤脱は改めましたが、なるべく初版本に忠実に従うように努めました。例えば初版本では「かはゆし(可愛し)」が「かわゆし」、「えにし(縁)」が「ゑにし」になっていたりするように、歴史的仮名遣の誤りがいくつか見られます。これらは今流通している文庫版などではきちんと訂正されているのですが、明らかに誤植ではなく、初版当時の晶子の思い込みによる仮名遣だと思われるので、本書ではそのままとしています。従って新潮文庫に基づく青空文庫版とは異同の少なくない本文となっています。

とりあえず著作権の切れた歌人の名歌集はすべてやまとうたeブックスにて電子化する予定でおります。いや「名歌集」というほど評価されていない歌集でも、読む価値のあると思われる歌集はどんどん出してゆきたいと思っております。リクエストも歓迎しますので、お気軽にメール下さい。

新刊のお知らせ『夏のおもひで ―吉井勇鎌倉歌集―』 ― 2019年08月15日

Kindleにて『夏のおもひで ―吉井勇鎌倉歌集―』を発売しました。

「夏のおもひで」は吉井勇の処女歌集『酒ほがひ』の第四章にあたる89首の連作で、勇が18歳(満年齢)の夏に鎌倉で病後の療養をしていた時に出逢った少女との恋の思い出を綴ったものです。少女は夏だけ別荘に滞在していて、勇はその後も鎌倉で療養生活を続けたので、夏の終りとともに二人の恋も終わりました。しかしその後も手紙のやりとりなどはしていたようで、勇は鎌倉を訪ねるたびに恋を回想しては歌を詠み、以後の歌集にも「湘南哀歌」「鎌倉哀歌」などと題した連作が見られます。そうした歌を一巻に集めてみたものです。

表紙には川瀬巴水の版画「相州七里ヶ浜」を借りました。

巻末に附録として、勇が自身の歌を素材に書いた歌物語から七篇ほどを抜萃し、「歌物語 月あかり」というタイトルを付けました。少しでも歌の背景の理解が深まれば幸いです。

「あとがき」にも書いたのですが、勇には『祇園歌集』と『東京紅燈集』という、彼が愛した二つの町の名を冠した歌集があります。勇が「第二の故郷」いや「第一の故郷」とまで呼んだ鎌倉を主題にした歌集が一つあっても良いだろうと、そんな思いから編んでみたくなった歌集です。

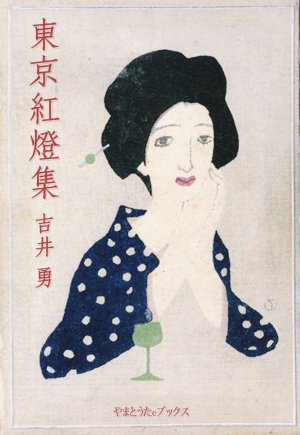

新刊のお知らせ 『東京紅燈集』 ― 2019年08月07日

吉井勇の歌集二冊目です。最初の『祇園歌集』が思ったよりは好調なので、勇の歌集の出版を続けていこうかと思っております。近代歌人ではいちばん好きな人です。

京都の町と女を主題とした『祇園歌集』に対し、東京の街と女を主題としているのが『東京紅燈集』です。町と女が融け合っていたような前者に対し、後者は女の方が主役として前面に出ています。

「女」というのはもとより紅燈の女、花街の女ですが、当時(明治末~大正初頃)、まだ芸能界が発達していなかったので、青少年の憧れの存在は花柳界の美女たちでした。彼女たちのポートレートが「美人絵葉書」として売られ、今のアイドルみたいな人気を集めていた人もいるようです。

この人は下谷の芸妓栄という人で、やはり絵葉書で人気を博していたようです。なるほどと頷かれるような美人です。勇は、

うつくしさ何にたとへむ榮をば玉と云はむはあまり冷たし

という歌で彼女を讃美しています。

新橋の芸妓「栄龍」などは有名ですから御存知の方もおられるでしょうが、やはり勇は逢いに行って歌を残しています。

二十代後半の独身青年だった勇は、夜毎東京の遊里に出かけては、彼女たちとの出逢いを求めていたのです。

勇は当時すでに著名人で、しかも没落貴族とはいえ伯爵家の御曹子という身分にあったわけですが、勇の女性たちに対する態度はかなり純情なものでした。実際恋愛関係に至ることもあったようですが、全般的には谷崎的な女性崇拝さえ感じられます。ドン・ファン的な猟色家からは遠い人でした。

新刊のお知らせ 鉄道唱歌 全五集(電子復刊・注釈付) ― 2019年08月05日

今回は少し毛色の違った本です。大和田建樹作詞・交通博物館編の『鉄道唱歌 全五集』(昭和40年交通博物館刊)の電子復刊です。五集合わせ、歌詞は全部で三三四番になります。

まず知らない人はないと思われる唱歌ですが、全曲通して読んだとか、歌ったとかいう人は、よほどの鉄道ファンか物好きでしょう。

歌詞は、大和田建樹が実際鉄道に乗り込み、全国を旅しつつ即興で作っていったというもので、いかにも即興的な軽さと愉しさをそなえています。とはいえ、古典研究家にして歌人でもあった作者だけあって、豊かな教養に裏打ちされた、なかなか読み応えのあるものです。

たとえば、東海道編の第一九番、興津駅と江尻駅(現清水駅)の歌詞は、

世にも名高き興津鯛鐘の音ひびく清見寺清水につづく江尻よりゆけば程なき久能山

というのですが、なぜ前半二行の対句で「興津鯛」「清見寺」という異種の取り合わせがなされているのでしょう。そのヒントは第四行にある…といったような、謎かけ的な愉しさもあれば、第三集の奥州・磐城編の第十番、

金と石との小金井や石橋すぎて秋の田を立つや雀宮鼓宇都宮にも着きにけり

ここには東北本線(当時は日本鉄道奥州線)の四つの駅名が詠み込まれていますが、なぜ「宮鼓」などという語が突然挿まれているのでしょう。掛詞の技法に慣れた人であれば、すぐ判ることでしょう。鉄道唱歌には、しばしばこうした和歌的な技法が駆使されているのです。

交通博物館編の本では、鉄道に関する注釈・解説は充実しているものの、こうしたことまで詳しい説明はないので、鉄道唱歌をより深く味わうために、補注を付けて刊行しようと思い立った、というわけなのです。

ただ楽しく高唱し、明治時代の鉄道沿線の牧歌的な風景を楽しむだけで充分な鉄道唱歌なのですが、もう少し深い読み方をしてみたいという方には、ぜひお奨めしたい本です。

![万葉集(岩波文庫旧版 新訂新訓本)【電子書籍】[ 佐佐木信綱 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d80x80)

![藤原定家全歌集(補訂版)【電子書籍】[ 藤原定家 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d80x80)

最近のコメント