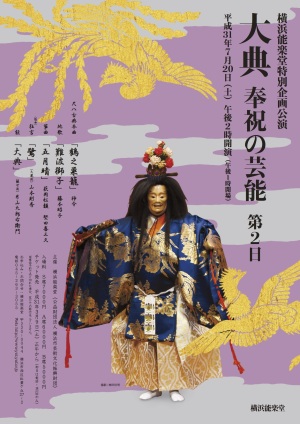

「大典 奉祝の芸能」を観覧 ― 2019年07月21日

昨日、横浜能楽堂で「大典 奉祝の芸能」第2日を観て来ました。令和の天皇即位を祝しての特別企画公演です。秋篠宮皇嗣妃殿下つまり紀子様をお迎えしての鑑賞でした。

「大典」というのは、大正天皇即位大典を記念して皇居内の舞台で初演された能です。藤代禎輔作詞・観世左近元滋作曲。平成天皇ご即位の時以来、30年ぶりの公演になるそうです。

平安神宮において即位大典の奉告祭を済ませると、天津神が現われ、即位を祝して神舞を舞う、という内容です。今回は法政大学名誉教授西野春雄氏が「補綴・監修」(公演パンフレットより)されたとのことで、場所が伊勢神宮に改められ、詞章にも変更が加えられていました。

天女の舞と天つ神の神舞が予想以上に見応えあり、両者が交錯する場面などもあって、大変華やかな舞台でした。

前半は邦楽で、いずれもめでたい演目です。

■尺八古典本曲「鶴之巣籠」

■地歌「難波獅子」

■箏曲「五月晴」

■復曲狂言 大蔵流「鷺」

山本則秀、山本則重

杉市和(笛)

■能 観世流「大典」

片山九郎右衛門(シテ)

味方玄(ツレ)

宝生欣哉(ワキ)、則久英志・宝生尚哉(ワキツレ)

杉市和(笛)、成田達志(小鼓)

亀井広忠(大鼓)、前川光範(太鼓)

狂言「鷺」も珍しい演し物。五位鷺の命名の由来を面白く演じたもので、白一色の装束をまとった鷺の舞が見事でした。

妻の希望から観に行くことになったのですが、令和元年の大変良い記念になりました。

「大典」は10月20日にも観世能楽堂で公演があります(まだ残席あるようです)。また8月12日の大阪薪能では仕舞として演じられるとのことです。

新刊のお知らせ 歌集『流転』『地平線』 ― 2019年07月14日

柳原白蓮の第四歌集『流転』・第五歌集『地平線』を刊行しました。これで全五冊が揃いました。

前者は著者四十三歳の出版。幼児二人を育てつつ、夫の政治運動を助け、執筆で家計を支えるという、息つく暇もなかったであろう生活の中から生まれた歌々で、作品の質は白蓮の歌集の中では劣ります。しかしユーモアと優しさと愛にあふれ、そして地下水のように流れ続ける深い愁いが印象的です。

後者は七十歳の出版です。戦死した息子を悼む「悲母」の歌々には言葉もありません。出版から十年以上前に詠まれたもので、公刊までにこれだけの歳月が必要だったのかと思うと、また感慨を覚えます。

『流転』より

思ひきや月も流転のかげぞかしわがこしかたに何をなげかむ

傍らに吾子といふもの眠らせて女子の幸を知りそめぬわれ

犬の子と猫とひよこと生きものゝ友をあつめて児は遊び居り

『地平線』より

海見れば海の悲しさ山みれば山の寂しさ身のおきどなき

わが肩に子がおきし手の重さをばふと思ひいづる夏の日の雨

孫の手に蝉をなかせて世の限り忘れぬ思ひはるかなるかも

なお、本日夕方5時より白蓮の最初の歌集『踏絵』の無料キャンペーンが始まります。Kindle unlimited の会員でない方でも無料で購入頂けますので、この機会にぜひどうぞ。

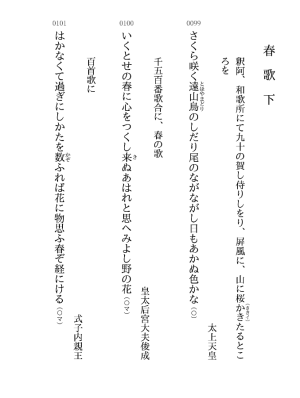

新刊のお知らせ 新古今和歌集(現代語訳・評釈付) ― 2019年07月10日

久々の新刊は『新古今和歌集(現代語訳・評釈付)』です。

窪田空穂『完本 新古今和歌集評釈』を原著とし、ここから、全歌の本文・現代語訳・評釈を抜き出した電子書籍です。語釈等は一部のみ収録しています。

同じ空穂先生の『古今和歌集評釈』を原著とする『古今和歌集(全現代語訳付)』では「評(評釈)」のほとんどを割愛してしまったのですが、今回は難解な歌が多い新古今集ということで、歌の作意などを詳しく解説する「評」を全て収めたものです。古説の検討からなる「評又」の項目はほぼ割愛しました。

伝聞推定の助動詞「なり」を詠歎とするなど、現在では否定されている旧説を僅かながら含みますので、その点は「補注」を加えて指摘してあります。また現在有力とされる説と異なる解釈がされている場合も、補注を加えるようにしました。

今もじゅうぶん「現役」として通用する、というよりも、文芸性の高い「評釈」の豊かに充実している点では、今なお追随を許さない新古今集評釈書だと思います。

【関連書籍】

新刊のお知らせ 柳原白蓮『歌集 紫の梅』 ― 2019年05月28日

現代語訳・評釈付きの新古今和歌集を制作中なのですが、なかなか完成は遠いので、校了がなった白蓮第三歌集『紫の梅』を先に出版しました。

近年、小説やTVドラマで話題となった白蓮ですが、歌人として再評価されたという話はあまり聞きません。現代短歌の基準からすると、評価されないのは仕方ないのかなという気もします。品が良すぎて野心がなかったというか…(野心の無さは、現代芸術にあっては致命的な欠点でしょう)。

しかし幾つか出版された、どれも小さな可憐な歌集。その清純な歌々。生まれついての品格としか言いようのない、こころ=ことばの美しさ。時代の激流・悲運と共にあった、その人生の物語…。

晩年に向けて歌境は研ぎ澄まされてゆきますから、順を追って読んで頂ければ、と願っております。

『紫の梅』収録歌の例は商品説明のところで読んで頂くとして、以後の歌集よりいくつか。

思ひきや月も流転のかげぞかしわがこしかたに何をなげかむ(流転)

英霊の生きてかへるがありといふ子の骨壺よ振れば音する(地平線)

金星のあらはれいでてまたたくに子供のごとくわれ泣きにけり(同)

そこひなき闇にかがやく星のごとわれの命をわがうちに見つ(辞世)

ありがとう平成 ― 2019年04月30日

昭和34年(西暦1959年)生まれの私は、昭和の終わりの年(1989年)に30歳となり、平成の終わる今年、60歳となりました。同年生まれの人たちとは、区切りの良さに妙に感心し合っています。

平成はまさに私の壮年期。父の突然の死、子育て、妻の乳癌、母の認知症、介護・看取りと、ひととおりのことは経験した30年ではありました。

仕事の方は、ネットの発達のおかげもあり、自宅で、しかも好きな出版関係で稼げるようになったのは、私にとって幸運でした。最近は電子書籍の売り上げが伸びてきたので、これ一本でやろうと思っています。令和はこの仕事を中心とした生活になるのではないか、できればそうしたい。和歌・謡曲・俳諧・近代短歌といった主要な古典的韻文作品はすべて「やまとうたeブックス」の電子書籍で手軽に読んでもらえるようにしたい、というのが今の目標です(数の少ない謡曲だけは取りあえず完遂しました)。

平成はPCとWWWの普及・発達の時代でもありました。趣味・学習の面でも、やはりネットが大きかった。ウェブサイト『やまとうた』を開設したのは20年前の平成11年、ちょうど40歳の時。これを始めたおかげで、やりたかった勉強が進んだことは確かです。少からぬ人との出会い、楽しい交流があったのもウェブサイトのおかげですし、結果的に、今の仕事にも直結することとなりました。

このブログやサイトを見て来て下さった皆様に、心よりお礼申し上げます。

上の写真は今年15歳になる黒柴の雷電(友人が最近撮ってくれたもの)。毎日一緒に散歩し、遊んで、平成の後半を共に生きてきました。

大災害が多かったとも言われる平成の時代を、その御双肩に担い続けて下さった天皇・皇后両陛下への敬意と感謝の心とともに、平成の最後を見送ろうと思います。

新刊のお知らせ『新訂 新古今和歌集』 ― 2019年04月27日

おそらくこれが平成最後の出版になります。

世はにわかに万葉ブームの観ありですが、私は新古今集の本を何冊か並行して作成していました。その第一弾になります。

新古今集の本は、もう字面を見ただけで陶然とするほどに美しいものです。特に佐佐木信綱の校訂本文は、ひらがなと漢字の配分等にまで気を配っているようで、見た目の美しさと読みやすさのバランスが絶妙な感じです。文庫本では字が小さすぎて私にはもう辛くなっていたのですが、電子書籍ならそんな苦労もありません。高解像度のe-inkディスプレイで読むと、また新鮮な感じがしました。

電子版二つと、紙の文庫版(通常版とワイド版)二つを並べてみました(amazonにリンクしています)。二つ目の響林社文庫さんのは電子テキストでなく、ページを画像として読む形になる電子書籍ですが、タブレットなどでは読みやすいので、私は古い岩波文庫などをこちらで読むことが結構あります。競合相手(?)の私が言うのも変でしょうが、安いので有難いです。

『古今和歌集(全現代語訳付)』がベストセラーに? ― 2019年04月19日

「万葉特需」が言われていますが、今日、何故かやまとうたeブックスの『古今和歌集(全現代語訳付)』がamazonのベストセラー1位になっていました。と言っても、Kindle電子書籍の「日本文学(名言・箴言)」というあまり売れていそうにないカテゴリの1位です。なぜ歌集がこのカテゴリに入るのか、よくわかりません。たまたま数冊続けて売れたために、瞬間的に1位になっただけのことかと思われ、すぐ急落するでしょうが、記念にプリントスクリーンしておきました。

『万葉集(現代語訳付)』は4月1日、一時Kindle全体の1位にもなっていたそうなのですが、私は見逃してしまいました。unlimitedで無料で読める万葉集はこれだけだったので、「令和」の引用元を一読しようと思われた方が殺到したものと思われます。今はもう平常の売れ行きに戻りました。まさにエイプリルフールの嘘みたいな現象でした。

新元号「令和」 ― 2019年04月02日

出典が『万葉集』梅花の宴の序文と聞いて、まさに一陣の薫風をかぐ思いがしました。佐佐木信綱編の岩波文庫では、序文冒頭部、次のような訓み方がされています。

天平二年正月十三日、帥の老の宅に萃まるは、宴会を申ぶるなり。時に初春の令き月、気淑く風和み、梅は鏡の前の粉を披き、蘭は珮の後の香を薫らす。

「初春の令き月、気淑く風和み…」の部分、菅長官はたしか「…令月にして…風やわらぎ…」と誦まれていたと思いますが、「令き月…風なごみ…」という訓み方の方が和やかで良いのではないでしょうか。

同博士の『評釈万葉集』では次のように訳されています。

天平二年正月十三日、帥の老の宅に集って宴会を開いた。時は初春のよい月で、気候はよく風はなごやかに、梅はあたかも鏡の前の美女の白粉のごとく麗しく咲き、蘭はまるで佩香(においぶくろ)の後にいるような薫香を発しておる。

中国の古典『文選』に影響された措辞であることが指摘されていますが、当時の日本の漢文としては普通のことですし、文脈は異なるので、出典を『万葉集』とすることに全然問題はないと思います。

ここに天を蓋にし、地を座にし、膝を促け觴を飛ばす。言を一室の裏に忘れ、衿を煙霞の外に開き、淡然として自ら放に、快然として自ら足りぬ。若し翰苑にあらずは、何を以ちてか情を攄べむ。詩に落梅の篇を紀せり。古と今とそれ何ぞ異ならむ。宜しく園の梅を賦みて聊か短詠を成すべし。

【訳】この庭に、天を蓋にとりなし、地を坐席として宴楽し、互に膝を近づけて盃を取りかわす。興に乗じてはいうべき言葉をも忘れ、而して互に胸襟をひらき、外景を眺めてうちとけ、心しずかにとらわれるところなく、快くして自ら満ち足りておる。若し文章によらなかったならば、何を以って情をのべよう。毛詩には「落梅」の篇を載せている。古え今といえど、何の相違があろうか。我々も宜しく園の梅をうとうて、短歌に裁るべきである。

大伴旅人主催の梅花の宴は、和歌史上、また日本の文芸史上、画期的な催しでした。それ以前の和歌は、額田王や柿本人麻呂に代表されるように、宮廷の催しの場で、上からの命令で創作されるのが通例だったのですが、旅人や山上憶良(梅花の宴の参席者の一人でした)の時代になって、ようやく文人が自発的に集い、創造の場を形造るようになったのです。日本語の「短詠」という当時まだ新しかった文芸を、東海の一国に樹立しようとの、文人たちの志の大きな結実が梅花の宴三十二首でした。

そうした意味で、「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ、という意味が込められている」との安倍首相の説明には深く頷かれるものがありました。

『解註謡曲全集』全六巻が完結 ― 2019年03月26日

『解註謡曲全集』シリーズ全239冊が完結 ― 2019年03月12日

残す10冊を刊行しました。価格は108円~380円です(税込)。これで全239冊(240曲)がやっと揃いました。

いずれもkindle unlimited では無料でお読み頂けますので、会員の方はぜひご利用下さい。表紙画像をクリックすると、商品説明頁へ移動します。

全六巻のうち第四巻~第六巻、及び六巻合冊本も引き続き刊行予定ですので、今しばらくお待ち下さい。

全曲揃えようとお思いの方は、合冊本の刊行をお待ちになった方が宜しいかと思います。但し六巻分冊本と合冊本には、シリーズで附録とした能画・能面画像が付いておりません。

239冊一覧

1翁 2高砂 3弓八幡 4養老 5志賀 6代主 7松尾 8御裳濯 9淡路 10絵馬 11逆矛 12氷室 13加茂 14嵐山 15竹生島 16和布刈 17九世戸 18江島 19玉井 20富士山 21金札 22岩船 23難波 24白鬚 25道明寺 26東方朔 27源太夫 28大社 29寝覚 30輪蔵 31鶴亀 32鵜祭 33老松 34放生川 35白楽天 36佐保山 37呉服 38西王母 39右近 40鱗形 41内外詣 42田村 43八島 44箙 45忠度 46通盛 47経正 48俊成忠度 49頼政 50実盛 51兼平 52知章 53朝長 54清経 55巴 56敦盛 57生田敦盛 58東北 59井筒 60江口 61采女 62仏原 63夕顔 64半蔀 65芭蕉 66梅 67雪 68身延 69野宮 70楊貴妃 71二人静 72千手 73吉野静 74住吉詣 75定家 76鸚鵡小町 77関寺小町 78檜垣 79姨捨 80杜若 81藤 82六浦 83葛城 84誓願寺 85羽衣 86熊野 87松風 88草子洗(草紙洗) 89祇王 90胡蝶 91吉野天人 92初雪 93落葉 94源氏供養 95大原御幸 96雲林院 97小塩 98遊行柳 99西行桜 100班女 101雲雀山 102水無月祓 103加茂物狂 104飛鳥川 105玉葛 106浮舟 107花筐 108三山 109桜川 110三井寺 111柏崎 112隅田川 113蝉丸 114籠太鼓 115百万 116富士太鼓 117梅枝 118卒都婆小町 119高野物狂 120蘆刈 121土車 122弱法師 123歌占 124木賊 125巻絹 126三輪 127竜田 128室君 129蟻通 130雨月 131菊慈童 132枕慈童 133天鼓 134邯鄲 135唐船 136三笑 137一角仙人 138自然居士 139東岸居士 140花月 141放下僧 142錦木 143松虫 144通小町 145船橋 146女郎花 147善知鳥 148阿漕 149求塚 150藤戸 151綾鼓 152恋重荷 153砧 154水無瀬 155鉄輪 156葵上 157道成寺 158鳥追舟 159竹雪 160接待 161俊寛 162景清 163鉢木 164藤栄 165望月 166春栄 167盛久 168安宅 169七騎落 170小袖曾我 171元服曾我 172小督 173木曾 174満仲 175現在忠度 176桜井駅 177楠露 178夜討曾我 179禅師曾我 180大仏供養 181橋弁慶 182笛之巻 183忠信 184正尊 185錦戸 186関原与市 187咸陽宮 188野守 189鍾馗 190皇帝 191昭君 192鵜飼 193松山鏡 194壇風 195項羽 196草薙 197船弁慶 198碇潜 199黒塚 200紅葉狩 201大江山 202土蜘蛛 203羅生門 204飛雲 205舎利 206雷電 207谷行 208国栖 209泰山府君 210藍染川 211調伏曾我 212春日竜神 213大蛇 214現在七面 215小鍛冶 216殺生石 217合浦 218鵺 219現在鵺 220竜虎 221鞍馬天狗 222是界 223大会 224車僧 225第六天 226熊坂 227烏帽子折 228張良 229海人 230当麻 231融 232絃上 233須磨源氏 234松山天狗 235山姥 236石橋 237鷺 238猩猩・大瓶猩猩 239大典

電子書籍の司書さんのサイトでもまとめて下さってます。

![万葉集(岩波文庫旧版 新訂新訓本)【電子書籍】[ 佐佐木信綱 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d80x80)

![藤原定家全歌集(補訂版)【電子書籍】[ 藤原定家 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d80x80)

最近のコメント