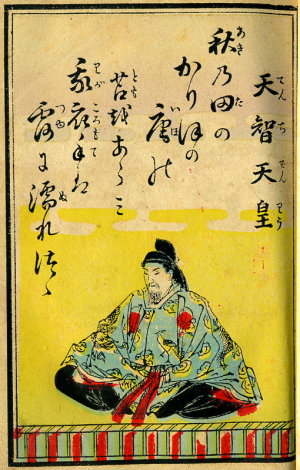

百人一首 なぜこの人・なぜこの一首:第1番天智天皇 ― 2010年01月05日

秋の田のかりほの庵の苫をあらみ我が衣手は露に濡れつつ

【なぜこの人】

百人一首は、上代より藤原定家の同時代(鎌倉時代初期)にわたる歴代の歌人から一首ずつ、計百首を撰んだ秀歌撰です。百人の顔ぶれを見れば、宮廷詩としての和歌の全歴史を貫こうとした編者の意図は明らかです。

百人一首以前にも、上代歌人を含めた歌仙秀歌撰はいくつか編まれています。藤原公任の『三十六人撰』、具平親王の『三十人撰』、後鳥羽院の『時代不同歌合』など。いずれも巻頭を飾るのは歌聖柿本人麻呂でした。天智・持統両天皇の歌を以て始まる百人一首は、その冒頭からして異例の王朝秀歌撰と言わざるを得ません。

百人一首の最初の歌人として、藤原定家は何故天智天皇を撰んだのでしょうか。

まず、和歌の歴史を繙いてみましょう。万葉集の巻頭、雄略天皇の御製一首に始まり、すぐ舒明天皇代に移って五首、また皇極・斉明天皇代に至り額田王が登場します。そして天智天皇の御代となり、額田王の春秋優劣を競う歌、大海人皇子との唱詠「あかねさす紫野ゆき…」「紫のにほへる妹を…」などが続いて、いよいよ華やかな歌の時代の始まりを告げます。

このように天智天皇の御代は宮廷詩としての和歌の黎明期と重なり、人麻呂や赤人が登場する宮廷和歌の黄金時代を準備した、和歌史上きわめて重要な時代でした。

しかも、天智天皇は平安王朝の直系の祖先として格別に尊ばれた天皇です。

奈良時代の天皇は天智の弟である天武天皇の血筋が正統とされたのですが、奈良朝末期、称徳天皇でその系列は途絶え、天智天皇の孫にあたる白壁王が擁立されました(光仁天皇)。平安京に都を遷したのは、光仁の子である桓武天皇です。以後、天智系の血統が守られ続けて定家の時代に至ります(もとより今上天皇も天智系でいらっしゃいます)。

桓武天皇を遡る直系の祖先で、すぐれた歌を残している天皇と言えば、舒明天皇と斉明天皇もいます。しかし、両天皇とも勅撰和歌集では定家死後二十年以上も経った文永二年(1265)奏覧の続古今集が初出となります。百人一首は代々の勅撰集入撰歌から撰ぶという方針が貫かれているので、定家はこのお二方を撰ぶことは出来なかったのです。

平安王朝の直系の祖先にあたる天皇で、かつ勅撰入集歌人を上代にまで遡って求めれば、天智天皇しか残りません。王朝和歌全史にわたる秀歌撰である百首歌の巻頭という重い位置には、然るべき天皇を置かなければならない――もし定家がそう考えたとしたら、天智天皇以外に選択肢はなかったでしょう。

【なぜこの一首】

万葉集には天智天皇御製として四首が見え、なかでも巻一の「わたつみの豊旗雲に入日さしこよひの月夜さやけくありこそ」は荘厳な傑作として名高い歌ですが、勅撰集への入集は鎌倉末期の玉葉集まで待たねばなりませんでした。

定家の時代、天智天皇の勅撰入集歌は二首あるのみでした。一首は後撰集の「秋の田の…」すなわち百人一首に採られた歌。もう一首は新古今集の「朝倉や木の丸殿に我がをれば名のりをしつつ行くは誰が子ぞ」です。前者は万葉集巻十一の作者不明歌「秋田苅る仮庵を作りわが居れば衣手寒し露ぞ置きにける」の異伝とする説が有力であり、後者は催馬楽に原型を持つ歌で、いずれも天智天皇の真作とは信じがたいものです。

それはともかく、新古今集の撰者の一人であった定家は「朝倉や…」の歌の推薦人に名を連ねており、また『定家八代抄』にも採って、高く評価していたことが窺えます。一方「秋の田の…」の歌はと言えば、『定家八代抄』『詠歌大概』『近代秀歌』『秀歌大躰』『八代集秀逸』といった、百人一首以前に定家が編んだ秀歌撰のほとんどに採られており、評価の高さは比較を絶しています。歌の撰定についても、選択肢は他になかったと言えましょう。

しかしなぜ定家は「秋の田の…」の御製をそれほど高く買ったのでしょうか。

秋の田のかりほの庵の苫をあらみ我が衣手は露に濡れつつ

秋、収穫を控えた田のほとりの小屋で番をする我が袖は、覆いの苫が粗いので、隙間を漏れる夜露に濡れつづける――。

まず確認しておきたいのは、後撰集の時代も新古今集の時代も、この御製が天智天皇の残した題詠歌として鑑賞されたはずだということです。作者のなまな体験を歌うのでなく、定められた主題のもと、人物や場面を仮構して歌を作る、というのが当時の普通の作歌法でした。後撰集の配列からすると、「露」という秋の風物を主題とした歌として撰者たちはこの歌を採ったようです。しかし単に「露に濡れつつ」田の番をする農民の労苦を詠んだ歌と読むことはできません。

例えば天智御製によく似た歌が古今集秋歌に見えます。

穂にも出でぬ山田を守 ると藤衣稲葉の露に濡れぬ日ぞなき

古今集の配列からして《秋の田》を主題とした歌ですが、「穂に出づ」は「

かように、技法的には紛れもなく平安王朝ぶりの歌です。しかし、一首の詞つきを見れば、「かりほのいほ」の繰り返し、「苫をあらみ」のいわゆる《上代のミ語法》、結句の「つつ」止め、いずれも上代の歌に多く見られる語法で、定家の時代から見ても古風を留めた歌と言えます。初句から第四句まではo音を多く用いておおらかに流れ(akinotano karionoiono tomawoarami wagakoromodewa)、結句は対照的にu音が多く鬱々と沈んだ調子になり(tuyuninuretutu)、一首の調べはまことにうるわしい。いわゆる《至尊調》《帝王調》とはちょっと違うのですが(そもそも百人一首に至尊調の天皇御製は一首もありません)、上代の御製にふさわしい格調を具えているとは言えるでしょう。

なお、後撰集にこの歌が天智御製として採られたのは、やはり農事と天智天皇の結びつきに因るものでしょう。天智天皇は日本最初の全国的な戸籍『庚午年籍』を作成し、「諸国ノ百姓ヲ定メ民ノカマドヲシルス」(慈円『愚管抄』)英帝として仰がれました。農民の立場に寄り添うように詠まれたこの歌こそ、慈悲深い聖帝の御製に似つかわしい――古人はそう認めて疑わなかったのです。

(2010年2月12日・28日加筆訂正)

コメント

_ 三友亭主人gatayan ― 2010年01月06日 10時57分

_ 水垣久 ― 2010年01月07日 16時39分

万葉集は主として天武系の天皇が続いた時代を背景としているので、天武系の活躍が目立つのですが、志貴皇子の喜びの歌などもあったりして、一筋縄にはゆきませんね。持統天皇は、天武の後を引き継いで皇位に就きますが、政治的には父天智天皇の遺志を引き継いのだ、とする説も読んだ記憶があります。いずれにしても天智天皇は後世に途方もなく大きな影を投げかけていますね。

_ シラヌ ― 2010年06月07日 23時42分

歌体によって 五七 五七七ですが、どうしてこの歌の三番目は六つの文字がありますか?

_ 水垣 ― 2010年06月08日 10時11分

こういうのを「字余り」と言います。

或る時代までは単独母音(あいうお)が含まれる場合のみ字余りが許されていて、上の場合「あ」が含まれていますから、規則違反ではなかったのです。

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://yamatouta.asablo.jp/blog/2010/01/05/4795953/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

また、数度の増補が繰り返され今見る形に膨れあがった万葉集もその核となる部分は巻一、巻二の持統万葉と言われている部分。人によればここは持統天皇(上皇)の意志であるとの話もちらほら・・・

持統天皇からみれば天智天皇はその父君にあたります。