白氏文集卷十三 題李十一東亭 ― 2010年08月16日

相思夕上松臺立 相思うて

蛩思蟬聲滿耳秋

惆悵東亭風月好

主人今夜在鄜州 主人今夜

【通釈】君を思いつつ、夕暮、松林の丘に登って立てば、

きりぎりすの悲しみと蝉の声が耳に満ちる――もう秋だ。

寂しいのは、東亭の清風・明月はかくも素晴らしいのに、

主人の君が今夜鄜州に出掛けていることだ。

【語釈】◇松台 松の生えた台地。◇蛩 コオロギ。日本では古くコオロギの類を「きりぎりす」と呼んだ。◇主人 友人の李十一を指す。◇鄜州 陝西省の地名。長安の北。

【補記】李十一(李建)の東亭に題した詩。和漢朗詠集巻上秋「秋晩」に「相思夕上松台立、蛬思蝉声満耳秋」が引かれ、両句を題にして詠んだ和歌が幾つか見られる。

【影響を受けた和歌の例】

きりぎりすよる松風に声わびて明くるよりまた日ぐらしの声(慈円『拾玉集』)

夕暮は物思ひまさるきりぎりす身をかへて啼くうつせみの声(藤原定家『拾遺愚草員外』)

蝉のこゑ虫のうらみぞ聞こゆなる松のうてなの秋の夕暮(藤原定嗣『新続古今集』)

きりぎりすうらむる庭の夕風に蝉の声さへ秋にかなしき(日野俊光『俊光集』)

蝉の声くるしきよりはきりぎりす秋の思ひの我やまされる(後柏原院『柏玉集』)

きりぎりすなく夕かげの秋風も心にかよふ蝉の声かな(三条西実隆『雪玉集』)

こぬ人をまつのうてなの夕ぐれにうたても啼くか虫の声々(加藤千蔭『うけらが花』)

【参考】「方丈記」

秋は日ぐらしの声耳に充てり。うつせみの世をかなしむかと聞ゆ。

桐葉風涼欲夜天 ― 2010年08月14日

白氏文集卷五十五 秘省後廳

槐花雨潤新秋地

桐葉風翻欲夜天

盡日後廳無一事

白頭老監枕書眠

【通釈】

桐の葉が風に踊り飛ぶ、暮れようとする空の下。

終日、後方の政庁では忙しい仕事の一つも無く、

白髪頭の老秘書監は、書物を枕にして昼寝する。

【語釈】◇槐花 エンジュの花。夏に黄白色の花をつける。宮中に好んで植えられた。◇桐葉 桐の葉はいちはやく落葉して秋を告げるものとされた。◇老監 老いた秘書監。

【補記】太和元年(827)秋、長安で秘書監を勤めていた時の作。作者五十六歳。和漢朗詠集巻上秋「早秋」の部に「槐花雨潤新秋地 桐葉風涼欲夜天」が引かれ、「桐葉風涼欲夜天」を踏まえたと思われる和歌が幾つか見られる。

【影響を受けた和歌の例】

桐の葉のうらふく風の夕まぐれそそや身にしむ秋は来にけり(藤原定家『拾遺愚草員外』)

日はくもる桐の葉がくれ秋やときさよ風涼しねやの手枕(得業信広『正治初度百首』)

秋をあさみまだ色づかぬ桐の葉に風ぞ涼しき暮れかかるほど(阿覚『御室五十首』)

夕露はおきあへぬまにかつ散りて桐の葉すずし秋の初風(惟宗光吉『光吉集』)

和漢朗詠集卷下 山家 ― 2010年08月10日

山家早秋

山家の早秋

晴後靑山臨牖近 晴の

雨初白水入門流 雨の初めの

【通釈】雨が晴れた後、青い山々が窓に迫って近く見える。

白濁した雨水のさきがけが、門の中へと流れ込む。

【補記】早秋、雨後の山里の景を詠む。「青山」「白水」の対照が鮮やかにして清々しい。

【作者】

【影響を受けた和歌の例】

草も木もぬれて色こき山なれや見しより近き夕立のあと(正徹『草根集』)

※写真は写真素材 フォトライブラリーよりお借りしました。

白氏文集卷九 出關路 ― 2010年08月09日

関路を出づ 白居易

山川函谷路

塵土游子顏

蕭條去國意

秋風生故關

【通釈】山が聳え、川が流れ、深い谷底をゆく函谷の道。

塵芥と土埃にまみれた旅人の顔。

国を去ってゆく、その侘しい心よ。

折しも秋風が古関に吹き始める。

【語釈】◇函谷路 函谷関への路。函谷関は古く河南省に設けられた関所。切り立った谷の底に関路がある。

【補記】長安を去り、函谷関を出る時のことを詠む。『新撰朗詠集』巻下雑の「行旅」の部に全詩が引用されている。中世以後「関路秋風」などの歌題が好まれたのは、この詩の影響であろう。

【影響を受けた和歌の例】

都をば霞とともに立ちしかど秋風ぞ吹く白河の関(能因法師『後拾遺集』)

故郷を思ひ出でつつ秋風に清見が関を越えむとすらん(能因法師『新千載集』)

秋風にけふ白河の関こえて思ふも遠し故郷の山(藤原基家『新拾遺集』)

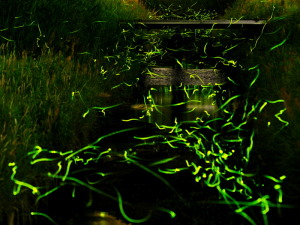

蛍火乱飛秋已近 ― 2010年08月08日

全唐詩卷四百十五 夜坐

雨滯更愁南瘴毒 雨滞りて更に愁ふ

月明兼喜北風涼 月明らかにして兼ねて喜ぶ

古城樓影橫空館 古城の

濕地蟲聲繞暗廊 湿地の虫の声

螢火亂飛秋已近

星辰早沒夜初長

孩提萬里何時見

狼藉家書滿臥床 狼藉たる家書

【通釈】雨が降り止まず、南方の瘴気の毒がさらに気がかりだったが、

夜になって月が明るく輝き、北方からの涼風が今から楽しみだ。

古城の高楼の影が、人のいない館に長々と横たわり、

湿地の虫の声が、暗い廊下にまとわりつく。

蛍の火は乱れ飛び、秋も既に近いことを感じさせる。

星々は早くも地平に没し、夜が長いことを初めて覚える。

幼な子は万里の彼方、いつの日か逢えるだろう。

妻のいない我が家、散乱した書物が寝床に満ちている。

【語釈】◇孩提 二、三歳の幼児。

【補記】元和年間、湖北の江陵に左遷されていた時の作であろう。家族を残して南国に夏を過ごす辛さと、秋を迎える安堵。和漢朗詠集巻上夏「蛍」の部に「蛍火乱飛秋已近 辰星早没夜初長」が引かれ、これを踏まえた和歌が少なくない。隆房・土御門院・実朝・直好の歌はいずれも「蛍火乱飛秋已近」の句題和歌。

【影響を受けた和歌の例】

夏たけて秋もとなりになりにけりすだく蛍のかげをみしま江(藤原隆房『朗詠百首』)

乱れ飛ぶ沢の蛍は秋ちかし空行く月の夏の暮れがた(藤原忠良『正治初度百首』)

沢水に秋風ちかしゆく蛍まがふ光はかげ乱れつつ(俊成卿女『千五百番歌合』)

うたた寝もふすほどすずし長き夜に蛍みだれて秋ぞちかづく(藤原行能『建保四年内裏百番歌合』)

小篠原しのにみだれて飛ぶ蛍今いくよとか秋を待つらん(土御門院『土御門院御集』『続拾遺集』)

飛びまがふみぎはの蛍みだれつつ蘆間の風に秋やちかづく(藤原為家『為家千首』)

かきつばたおふる沢辺に飛ぶ蛍数こそまされ秋やちかけん(源実朝『金槐和歌集』)

夏ふかき沢の蛍も乱れ葦の一夜ふたよに秋やきぬらん(宗尊親王『宗尊親王三百首』)

とぶ蛍ひかりみだれて久方の雲居にちかき秋風ぞふく(源親行『新和歌集』)

秋もはや一夜にちかき葦の葉にみだれていとど飛ぶ蛍かな(後崇光院『沙玉集』)

秋ちかみ思ひもなほや乱れまさる蛍とびかふ夏の暮れがた(同上)

みだれとぶ蛍としるやくるるよのいまいくかあらば秋かぜの空(三条西実隆『雪玉集』)

乱れとぶ入江の蛍影きえて残る漁に秋風ぞふく(望月長孝『広沢輯藻』)

吹きたたん秋風みえてわが中は蛍よりけに乱れ侘びぬる(武者小路実陰『芳雲集』)

ほに出でん秋もちかしと薄原みだれてのみも飛ぶ蛍かな(熊谷直好『浦のしほ貝』)

和漢朗詠集卷上 七夕より三首 ― 2010年08月07日

二星適逢 二星たまたま逢へり

未叙別緒依依之恨 未だ別緒 依々 の恨みを叙 べざるに

五更將明五更 まさに明けむとす

頻驚涼風颯颯之聲頻 りに涼風颯颯 の声に驚く

【通釈】牽牛・織女の二星は稀に逢うことができたのに、

まだ惜別未練の恨みごとも言い終わらないうちに、

もうじき夜が明けようとしている。

涼しい風がささと吹き、その度に二星は驚く。

【影響を受けた和歌の例】

たまさかに秋の一夜を待ちえても明くるほどなき星合の空(藤原隆房『新勅撰集』)

待ちえても星合の夜は秋の風うらみもあへじ天の羽衣(藤原為家『為家集』)

風從昨夜聲彌怨 風は昨夜より声

弥 怨む

露及明朝涙不禁 露は明朝 に及びて涙禁ぜず

【通釈】風は昨夜から吹きつのり、ますます恨みの声を高くする。

露は明くる朝しとどに置き、二星は涙をおさえられない。

【影響を受けた和歌の例】

暁の露は涙もとどまらでうらむる風の声ぞのこれる(相模『新古今集』)

明日かとも契りもおかぬたをやめの袖ふく風のこゑぞ恨むる(藤原家隆『壬二集』)

去衣曳浪霞應濕

去衣 浪に曳 きて霞 湿 ふべし

行燭浸流月欲消行燭 流れに浸 りて月消えなむとす

【通釈】天の川に立ち込める霞は織女の去りゆく衣か。天の川の波に裾を引いて、湿っているに違いない。

月影は織女の道行きを照らす燭か。川の流れに浸かって、光はまさに消えようとしている。

【語釈】◇去衣 後朝に着て帰る衣服か。

【影響を受けた和歌の例】

程もなくたちやかへらむたなばたの霞の衣なみにひかれて(相模『相模集』)

今はとてかへる

古詩十九首 十 迢迢牽牛星 ― 2010年08月07日

古詩十九首 十

迢迢牽牛星

皎皎河漢女

纖纖擢素手

札札弄機杼

終日不成章

泣涕零如雨

河漢清且淺

相去復幾許 相去ること

盈盈一水閒

脈脈不得語

【通釈】はるかに輝く彦星、

しらじら輝く織姫星。

しなやかに白い手を袖から抜き出し、

シャッシャッと

ところが今日は一日織っても綾を成さない。

涙ばかりが雨のようにこぼれる。

天の川は清らかで浅い。

距離にしてもどれ程か。

満々と流れる一すじの川を挟んで、

延々と語り合えない日が続く。

【語釈】◇迢迢 遥かに遠いさま。◇牽牛星 わし座の首星アルタイルの漢名。◇皎皎 白く輝くさま。◇河漢女 織女星。琴座の首星ベガ。「河漢」は天の川。◇札札

【補記】天帝に逢瀬を禁じられて嘆く織女を中心に七夕伝説を詠んだ詩。文選では作者不明とし、玉台新詠では前漢の

【影響を受けた和歌の例】

かきくもりけふ降る雨はたなばたの暮待ちわぶる涙なるらし(飛鳥井雅有『隣女集』)

晴れながらふりくる雨はたなばたの逢ふ夜うれしき涙なるらし(香川景樹『桂園一枝』)

(2010年8月8日加筆訂正)

白氏文集卷五十五 新昌閑居、招楊郎中兄弟 ― 2010年08月02日

紗巾角枕病眠翁

忙少閑多誰與同

但有雙松當砌下

更無一事到心中 更に

金章紫綬看如夢

皂蓋朱輪別似空

暑月貧家何所有

客來唯贈北窗風

【通釈】紗の頭巾をかぶり、四角い枕に病んで眠る老翁。

忙しい時は少なく、閑な時は多くなって、誰と共に過ごせばよいのか。

屋敷にはただ二もとの松が軒下にあるばかり、

心の中にまで響くような事は一つとして起こらない。

朝廷に頂いた金と紫の印は、目にしても夢のようで、

黒い幌に朱塗りの馬車は、空しい幻影のようだ。

暑いこの月に、貧しい家で何のもてなしが出来よう。

客人が来ればただ北窓から風を送るばかりだ。

【語釈】◇紗巾 紗(薄絹)で作った頭巾。◇砌 軒下や階下に石を敷いた所。◇更無一事到心中 「心中には一事の気に掛かることもない」とする解もある(新釈漢文大系)が、ここは感動を誘うような事柄がないという否定的な意味で言ったものと思われる。◇金章紫綬 黄金の印章と、紫の印綬。秘書監を務めた時に賜わった物。◇皂蓋朱輪 「皂蓋」は黒い覆い。「朱輪」は朱塗りの車輪。貴人の乗る馬車。

【補記】長安の新昌坊に閑居していた時、楊氏の義兄弟を自宅に招待する時に作ったという詩。大和元年(827)、五十六歳。和漢朗詠集巻下雑「松」に第三・四句が引かれている。定家と慈円の歌は第七・八句「暑月貧家何所有 客來唯贈北窗風」の、土御門院の歌は「但有双松当砌下」の句題和歌。

【影響を受けた和歌の例】

・「但有双松当砌下 更無一事到心中」の句題和歌

庭の松よおのが梢の風ならで心の宿をとふものぞなき(慈円『拾玉集』)

我が宿の砌にたてる松の風それよりほかはうちもまぎれず(藤原定家『拾遺愚草員外』)

心にはそむる思ひもなきものを何のこるらむ軒の松風(寂身『寂身法師集』)

・「但有双松当砌下」の句題和歌

我も知り我も知られて年は経ぬみぎりに植ゑしふたもとの松(土御門院『土御門院御集』)

・「暑月貧家何所有 客来唯贈北窓風」の句題和歌

夏をとふ人やあはれにきても見んむなしくはらふ窓の北風(慈円『拾玉集』)

吹きおくる窓の北風秋かけて君が

・その他

山里は砌の松の色ならで心にのこる一こともなし(宗尊親王『竹風和歌抄』)

風はらふ砌のもとの松も知れ心にかかる塵もなき身を(三条西実隆『雪玉集』)

白氏文集卷五 永崇裡觀居 ― 2010年08月01日

季夏中氣侯

煩暑自此收

蕭颯風雨天

蟬聲暮啾啾

永崇裡巷靜

華陽觀院幽

軒車不到處

滿地槐花秋

年光忽冉冉

世事本悠悠

何必待衰老 何ぞ必ずしも

然後悟浮休 然る後に

眞隱豈長遠

至道在冥搜

身雖世界住 身は世界に住むと

心與虛無遊 心は虚無と遊ぶ

朝飢有蔬食

夜寒有布裘

幸免凍與餒 幸ひに

此外復何求 此の

寡欲雖少病 欲を

樂天心不憂 天を楽しみて心憂へず

何以明吾志 何を以てか吾が

周易在床頭

【通釈】晩夏も中気の候となり、

暑苦しさもこれから収まってゆく。

物寂しい音を立てて風が吹き雨が降り、

夕暮になると蝉の声が盛んだ。

永崇坊の路地はひっそりとして、

華陽観の中庭は奥深く静まっている。

馬車が乗りつけることもなく、

あたり一面

歳月はたちまち過ぎ去り、

世の雑事はもとより限りが無い。

人生無常を悟るのに、

わざわざ老衰を待つ必要があろうか。

真の隠逸は決して遠い彼方にあるのでなく、

まことの道は何処までも捜し求めることにある。

この身は俗世間に住むといえども、

心は虚無と遊ぶ。

朝の空腹には粗末な野菜の食事があり、

夜の寒さには綿入りの着物がある。

さいわい寒さと飢えは免れている。

これ以上に何を求めよう。

欲を減らしているから、少々病気があっても、

天命を楽しみ、心は憂えない。

どうやってこの我が志を証明しよう。

周易の書が、常に寝床のほとりにある。

【語釈】◇季夏中気 季夏は晩夏(陰暦六月)、中気は大暑にあたる。2010年の大暑は7月23日。◇啾啾 蝉の声の多いさま。◇永崇 長安の永崇坊。◇華陽観 代宗の五女、華陽公主の旧宅。白居易は元稹と共にここに住み、制科の受験に備えていた。◇軒車 身分の高い人の乗る車。馬車。◇冉冉 次第に進んでゆくさま。◇浮休 人生のはかないさま。荘子に拠る。◇冥捜 奧深く探究すること。◇虚無 道家の言う虚無。有無相対を超越した境地。◇朝飢 朝の空腹。◇蔬食 野菜ばかりの粗末な食事。論語郷党篇に見える。◇布裘 綿入りの着物。◇餒 飢え。◇周易 易経。陰陽説を基に天地の現象を明かし、吉凶禍福の循環を説く。◇床頭 寝床のほとり。

【補記】永貞元年(805)、友人とともに長安の華陽観に住み、制科の受験準備をしていた頃の作。作者三十四歳。「蝉声暮啾啾」あるいは「蕭颯風雨天 蝉声暮啾啾」を句題とする和歌が見える。

【影響を受けた和歌の例】

くれはどりあやにくに降る夕立にぬれぬれはるる蝉の声かな(慈円『拾玉集』)

空蝉の夕の声はそめかへつまだ青葉なる木々の下陰(藤原定家『拾遺愚草員外』)

小倉山岑の梢に啼く蝉もこゑしほれぬる夕立の空(八条院高倉『夫木和歌抄』)

暮るる日の山陰おほくなるままに梢の蝉は声たてつなり(一条実経『円明寺関白集』)

白氏文集卷五十六 對酒五首 其二 ― 2010年07月31日

酒に対す 其の二 白居易

蝸牛角上爭何事

石火光中寄此身

隨富隨貧且歡樂

不開口笑是癡人 口を

【通釈】かたつむりの角の上のように狭い世間で何を争うのか。

火打石が発する光のように一瞬だけこの世に身を寄せているのに。

富む人は富むなりに、貧しい人は貧しいなりに、とまれ酒を飲んで楽しもう。

大口開けて笑えないのは馬鹿者だ。

【語釈】◇蝸牛角上 荘子則陽篇の寓言――蝸牛の左右の角の上にある国(触氏・蛮氏)が領土を争って多くの死者を出した――を踏まえる。ことわざ「蝸牛角上の争い」は直接的には掲出詩を出典とする。◇石火光 火打石を打つ時に出る光。きわめて短い時間の譬え。

【補記】「對酒」五首より。首聯が和漢朗詠集巻下雑「無常」に引かれている。「無常」「寄火無常」などの題で詠まれた歌に「石火光中寄此身」の句を踏まえたと見られる例がある。但し人生の短さを「石火」に譬えた例は漢籍に古くから見える。

【影響を受けた和歌の例】

石をうつ光の中によそふなりこの身の程をなに歎くらん(藤原俊成『長秋詠藻』)

石の火にこの身をよせて世の中の常ならずさを思ひ知るかな(越前『千五百番歌合』)

はかなしや見る程もなき石の火の光のうちによする此の身は(花山院師兼『師兼千首』)

![万葉集(岩波文庫旧版 新訂新訓本)【電子書籍】[ 佐佐木信綱 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d80x80)

![藤原定家全歌集(補訂版)【電子書籍】[ 藤原定家 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d80x80)

最近のコメント