佐佐木信綱編『和歌名所めぐり』山陽線12 錦帯橋~萩 ― 2016年07月07日

錦帯橋

岩国にあり。

川原に下り錦帯橋の組立をあげつろひ語る春の旅人

山口

毛利氏の旧城市。

松おほしいささ小流れ黄昏れて長府の町はしづかなる町

萩

山口より北十一里。日本海に面す。毛利氏の城址あり。

たたなはる城の石垣あれはててまつはる蔦のこころかなしも

補録

岩国山

万葉集由来の歌枕。岩国市西南の欽明路峠かという。

周防なる岩国山を越えむ日は手向けよくせよ荒しその道

逢ふことは君にぞかたき手向して岩国山は七日こゆとも

手向せしいはくに山の峰よりも猶さがしきはこの世なりけり

立ちかへり見る世もあらば人ならぬ岩国山もわがともにせむ

山口

山口の瑠璃光寺にて若山牧水

山静けし山のなかなる古寺の古りし塔見て胸仄に鳴る

萩

萩に来てふとおもへらくいまの世を救はむと起つ松陰は誰

佐佐木信綱編『和歌名所めぐり』山陽線11 厳島 ― 2016年07月05日

川瀬巴水画「雪の宮島」

厳島

宮島駅より海を隔てて厳島あり。島に厳島神社あり。

わたつみの浪の白ゆふかけてけり神の鳥居にみつる朝しほ

千早ぶる神のみまへのわたつみは眺めも清きかがみなりけり

広前のなぎたる海に照る月は神のこころをうつすなりけり

世にたぐひなみのうへにも宮ばしらたててたふとき神の御社

百照すともし火百の影落ちていつき島宮潮満ちにけり

補録

せめて世をまもるちかひやいつくしま浪のほかにも風ぞのどけき

青海はにほひぬ宮の古ばしら丹なるが淡う影うつすとき

みやじま と ひと の ゆびさす ともしび を ひだり に み つつ ふね は すぎ ゆく

うなばら を わが こえ くれば あけぬり の しま の やしろ に ふれる しらゆき

ひとり きて しま の やしろ に くるる ひ を はしら に よりて ききし しほ の ね

佐佐木信綱編『和歌名所めぐり』山陽線10 広島 ― 2016年07月02日

佐佐木信綱編『和歌名所めぐり』山陽線9 尾道 ― 2016年06月30日

佐佐木信綱編『和歌名所めぐり』山陽線7 福山・鞆 ― 2016年06月28日

写真は鞆の浦の仙酔島(福山観光情報サイトのフォトライブラリーより)。

福山

阿部氏の旧城下。

福山城の天主に立てば真下に桜花見ゆ三味線もきこゆ

弾丸よけのくろがね張りし天守閣花曇りせる空に高しも

鞆

福山より軽便鉄道あり(注:かつて福山から鞆まで鞆鉄道線が通じていたが、昭和二十九年に廃止された)。瀬戸内海に臨む。古来の要津。

夢の国か神の国かも鞆の江の仙酔島の春のあけぼの

補録

鞆の浦

広島県福山市鞆地区の入江。万葉集以来の歌枕。

我妹子が見し鞆の浦の天木香樹は常世にあれど見し人ぞなき

鞆の浦の礒のむろの木見むごとに相見し妹は忘らえめやも

海人小舟帆かも張れると見るまでに鞆の浦廻に波立てり見ゆ

つれなさのこれやうき身のともの浦さびしくたてる磯のむろの木

わすれめや霞のひまの磯づたひ漕ぎいづる舟のともの浦波

佐佐木信綱編『和歌名所めぐり』山陽線6 閑谷~久米のさら山 ― 2016年06月26日

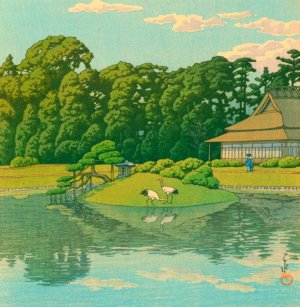

画像は川瀬巴水「岡山後楽園」

閑谷

吉永駅(注:山陽本線の駅。岡山県備前市吉永町)の近傍左方の丘陵の彼方にあり。熊沢蕃山が池田光政の命によりて子弟の教育に従事せし閑谷黌のある処。

山ゆりの花ところどころ初夏はほととぎすきく閑谷の里

後楽園

岡山市にあり。(注:岡山藩主池田綱政によって造営された庭園で、日本三名園の一つ。延養亭の庭に舞い降りた丹頂鶴を見て綱政が和歌を詠んだ記録が残る。)

幾千代をかさねかすらん庭の面にきつつ馴れにし鶴の毛衣

つくりけん心も見えて国民の後に楽しむ園ぞゆかしき

陽の光梅に流れて昼深く若草を踏む鶴の静けさ

落つる陽を蘇鉄林の照りかへす唯心山の夕ながめかな

岡山より中国鉄道(注:今のJR津山線にあたる)によりて津山に到る。

久米のさら山

津山より近し。(注:美作国久米郡佐良山。今の岡山県津山市。)

水尾の御べの美作国の歌(古今集)

美作や久米のさら山さらさらにわが名は立てじ万代までに

聞きおきし久米のさら山越えゆかん道とはかねて思ひやはせし

補録

後楽園

千代やへん空とぶ鶴のうちむれて庭におりゐる宿の行末

この園の鶴はしづかに遊べればかたはらに灰色の鶴の子ひとつ

久米のさら山

みまさかや久米のさら山さらさらに昔の今も恋しきやなぞ

佐佐木信綱編『和歌名所めぐり』山陽線5 飾磨・赤穂 ― 2015年10月13日

写真は書写山円教寺(兵庫県姫路市)。

飾磨

姫路の南、播磨灘に臨む、播但線の起点。

わたつみの海にいでたる飾磨川絶えむの心わが思はなくに

赤穂

大石良雄等四十七士の故城。那波駅の南三里。

夕日さす浜辺の薄わけゆけばやがて赤穂の里も見えけり

補録

印南野

播磨国印南郡の野。今の兵庫県加古川市から明石市にかけての丘陵地にあたる。「いなびの」とも言い、「稲日野」「稲美野」などとも書いた。聖武天皇行幸の地。安貴王の歌により柏の名所とされた。王朝和歌では「否み」に掛けて用いられることもある。

柿本朝臣人麻呂、筑紫の国に下る時に、海路にして作る歌(万葉集)

名ぐはしき印南の海の沖つ波千重に隠りぬ大和島根は

印南野の赤ら柏は時はあれど君を我が思ふ時はさねなし

いなび野にむらむらたてる柏木の葉広になれる夏は来にけり

加古の島

加古川河口の三角州かという。

柿本朝臣人麻呂の羇旅の歌(万葉集)

稲日野も行き過ぎかてに思へれば心恋しき加古の島見ゆ

かこの島松原ごしになく鶴のあなながながし聞く人なしに

かこの島松原ごしに見わたせば有明の月に鶴ぞなくなる

高砂

播磨国の歌枕。今の兵庫県高砂市の加古川河口付近という。松・鹿の名所。また大江匡房の歌などにより桜の名所ともされた。但し元来は地名でなく単に高い山を指す語ともいい、また「高砂の」を「尾上」にかかる枕詞として用いたかと見られる例もある。

かくしつつ世をやつくさむ高砂の尾上にたてる松ならなくに

秋萩の花さきにけり高砂の尾上の鹿は今やなくらむ

誰をかも知る人にせむ高砂の松もむかしの友ならなくに

みじか夜のふけゆくままに高砂の峰の松風吹くかとぞ聞く

秋風のうち吹くごとに高砂の尾上の鹿のなかぬ日ぞなき

高砂の松にすむ鶴冬くれば尾上の霜やおきまさるらむ

高砂の尾上の桜さきにけり外山の霞たたずもあらなん

高砂の尾上の松に吹く風のおとにのみやは聞きわたるべき

高砂の松と都にことづてよ尾上の桜いまさかりなり

吹く風の色こそ見えね高砂の尾上の松に秋は来にけり

書写山

姫路市の山。山上に性空上人開創の円教寺がある。

冥きより冥き道にぞ入りぬべきはるかに照らせ山の端の月

一品経を書写山におくるとて、そへて侍りける歌の中に

種まきし心の水に月すみてひらけやすらん胸の蓮も

飾磨

飾磨川、飾磨の市、飾磨染め(褐染め)などが歌に詠まれた。飾磨川は今の船場川。姫路市で瀬戸内海に注ぐ。

わが恋はあひそめてこそまさりけれ飾磨の褐の色ならねども

恋をのみしかまの市立つ民の絶えぬ思ひに身をや替へてむ

水上に幾むらさめか飾磨河にごりは海に出でて来にけり

野べの露山の雫もしかま川海に出でてはかはらざりけり

佐佐木信綱編『和歌名所めぐり』山陽線4 瀬戸内海 ― 2015年09月11日

写真は夕暮の来島海峡。

瀬戸内海

播磨潟迫門の入日のすゑはれて空よりかへる沖のつりふね

船とむる加古の港の石垣に夕汐みちて千鳥なくなり

大島の瀬戸のなるとのみつ汐にみだれて浮ぶあまのつり舟

難波いでて武庫の泊の明方にこれより遠き舟路をぞおもふ

月清みねざめて見れば播磨潟むろのとまりに船ははてにき

人げなく思ひし島のめぐりきて畑も出できぬ家も見えこん

時雨ふる軒の雫の音に似て舟の底うつさざ波の声

あはと見し淡路の島も行く船の片帆がくれに早なりにけり

送りては迎ふる八島八十千しま我船はやし吉備のうちうみ

春の日の音戸の迫門にうつりたる赤土山の菜の花のいろ

速吸の門中にひとつあふものにくれなゐ丸の艪じるし見ゆ

島を過ぎ島をむかへて高松の沖ゆく船の静なり秋

来島の瀬戸に寄せ来る大潮の砕けて煙る春の夜の月

吉備の海宇野の浦わの朝凪に朝日匂へりさちある舟出

燧灘我こえくれば風寒み舟のまともに砕けちる浪

すなどりの村々も見ゆ畑も見ゆ住ままくほしき島ぞ多かる

暖かう春の日浴びて舟の上に午餉とりつつ島々を見る

たそがれの瀬戸内海の夕凪に果敢なき恋を船は載せゆく

瀬戸の海なみ紫にあき晴れて島よりしまにしら帆きえゆく

瀬戸の海舟してゆくや初秋の島よりひびくとほぎぬたかな

補録

瀬戸内海

名ぐはしき印南の海の沖つ波千重に隠りぬ大和島根は

「印南の海」は今の播磨灘。

播磨潟なだのみ沖に漕ぎ出でてあたり思はぬ月をながめむ

瀬戸の海や浪もろともにくろぐろとい群れてくだる春の大魚

秋の日や君が越え行く瀬戸の海の夕なぎ思ふ浜辺に立てば

佐佐木信綱編『和歌名所めぐり』山陽線3 淡路島 ― 2015年09月10日

淡路島

須磨明石の海岸より目睫の間に横れり。

わたつ海のかざしにさせる白妙の浪もてゆへるあはぢ島山

春といへば霞みにけりなきのふ迄浪まに見えしあはぢ島山

夕づく日今はとしづむ波の上にあらはれそむる淡路しま山

水汲むと船を寄せたる秋風の淡路は昼も擣つ砧かな

玉藻刈る敏馬を過ぎて夏草の野島が崎に船近づきぬ

淡路の野島が崎の浜風に妹が結びし紐ふきかへす

補録

淡路島

淡路島 いや二並び 小豆島 いや二並び 宜しき 島々 誰か た去れ放ちし 吉備なる妹を 相見つるもの

難波潟塩干に立ちて見渡せば淡路の島に鶴渡る見ゆ

住吉の岸に向かへる淡路島あはれと君を言はぬ日はなし

住吉の松の木間よりながむれば月おちかかる淡路島山

淡路島はるかに見つる浮雲も須磨の関屋にしぐれきにけり

淡路島千鳥とわたる声ごとに言ふかひもなき物ぞかなしき

わたつうみの波もひとつにさゆる日の雪ぞかざしの淡路島山

はるばると敷津の浦の月の夜は氷にうかぶ淡路しま山

漁火は雲ゐにきえて眉引の淡路の門中月みちにけり

あゝ胸は君にどよみぬ紀の海を淡路のかたへ潮わしる時

来ぬ人を松帆の浦の夕凪に焼くや藻塩の身もこがれつつ

播磨潟すまの月よめ空さえて絵島が崎に雪ふりにけり

飼飯の海の庭よくあらし刈薦の乱れて出づ見ゆ海人の釣船

佐佐木信綱編『和歌名所めぐり』山陽線2 舞子・明石 ― 2015年07月13日

写真は夕暮の明石海峡。

舞子

駅は松林の中にあり。

春の海かもめが遊ぶ白帆ゆく舞子の浜は風ゆるやかに

舞子より明石にと行く小車にしたがひ走る淡路島かな

明石

明石海峡に臨む、人丸神社あり。

天ざかる鄙の長路ゆ恋ひ来れば明石の門より大和洲見ゆ

ほのぼのと明石の浦の朝霧に島がくれゆく船をしぞ思ふ

明石潟浦路はれゆく朝なぎに霧にこぎ入る海士の釣船

明石がた松の木かげに道はあれど磯づたひして若め拾はむ

播磨潟明石のと浪月てりて夜舟うれしき旅にもあるかな

言のはの玉ひろはばや秋の夜の月もあかしの浦づたひして

酔臥せる友を残してただ一人淡路にわたる夕月夜かな

千鳥なく明石の浜に白き石あまた拾ひて人を待つかな

補録

舞子

落葉掻く松の木の間を立ち出でて淡路は近き秋の霧かも

明石

明石海峡は畿内と西国を往き来する通り路なので、船旅の歌が多く詠まれた。「明し」と掛詞になることから、月の名所としても多くの歌に詠まれている。

灯火の明石大門に入らむ日や榜ぎ別れなむ家のあたり見ず

明石潟潮干の道を明日よりは下笑ましけむ家近づけば

月影のさすにまかせて行く舟は明石の浦やとまりなるらん

有明の月もあかしの浦風に波ばかりこそよると見えしか

霧のまに明石の瀬戸に入りにけり浦の松風音にしるしも

ながめやる心のはてぞなかりける明石の沖にすめる月影

夜をこめて明石の瀬戸を漕ぎ出づればはるかに送るさを鹿の声

月さゆる明石の瀬戸に風ふけば氷のうへにたたむ白波

ともしびの明石の沖の友舟もゆく方たどる秋の夕暮

明石潟色なき人の袖を見よすずろに月も宿るものかは

明石潟かたぶく月もゆく舟もあかぬ眺めに島がくれつつ

明石潟あみ引くうヘに天の川淡路になびき雲の穂に歿る

![万葉集(岩波文庫旧版 新訂新訓本)【電子書籍】[ 佐佐木信綱 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f8408%2f2000003828408.jpg%3f_ex%3d80x80)

![藤原定家全歌集(補訂版)【電子書籍】[ 藤原定家 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2frakutenkobo-ebooks%2fcabinet%2f6630%2f2000002976630.jpg%3f_ex%3d80x80)

最近のコメント